|

|

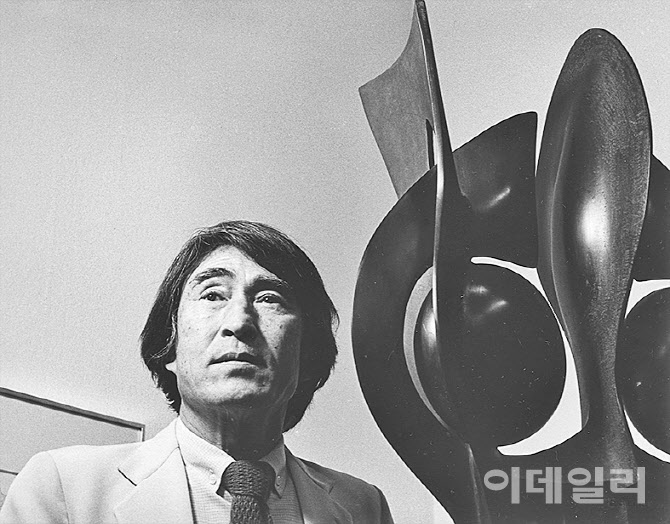

[정하윤 미술평론가] 한 사내가 있었다. 가진 것 없이 세상을 떠돌았고, 가난에 밀려 그림을 시작했으며, 맨손으로 바위를 깎아 우주의 형상을 만든 이. 그림을 그리고, 돌을 세우고, 쇠를 두드려 자신만의 생명체를 창조했던 남자. 누구도 가르쳐주지 않았지만, 그는 스스로를 조각해 끝내 역사에 남는 예술가가 됐다. 문신(1923∼1995)이다.

돈을 벌겠다고 일찍이 일본으로 건너갔던 아버지가 일하던 탄광촌에서 태어난 문신. 1923년 시작된 문신의 삶은 출발부터 고단했다. 어머니는 인근 농촌 마을에 살던 일본인이었다. 둘째 아들인 문신은 다섯 살이 되던 해 아버지의 고향인 마산으로 돌아왔다. 그러나 부모는 2년 후 다시 일본으로 돌아갔다. 일곱 살배기 문신은 한국에 남았다. 할머니가 아이를 일본에서 키우면 왜놈이 된다며 자신이 맡아 키우겠다고 했기 때문이었다. 그런데 할머니의 건강이 안 좋아지자 문신은 친척 집에 맡겨졌다. 더부살이하던 신세이다 보니 생활 전선에 일찍 뛰어들 수밖에 없었다. 보통학교(지금의 초등학교)를 졸업하자마자 그는 술집 배달, 전파상 보조, 영화간판 그리기 등 닥치는 대로 ‘알바’를 했다.

어두운 터널 속 한 줄기 빛이었을까. 그 여러 일 중 미술에 눈을 뜬 계기가 있었다. 화방 점원으로 일하던 때였다. 문신은 화방에서 마음껏 화집을 보며 피카소나 블레이크 같은 화가들에게 빠졌다. 주인이 몸이 아파 화방 문을 닫아야 하는 처지가 됐을 때 문신은 화방을 인계받았다. 가게를 맡은 문신은 화방에 있는 재료를 이용해 화집의 그림을 모사해 팔기도 했다. 이렇다 할 미술교육 한번 받아보지 않았던 그였다. 타고난 솜씨가 있었다는 말 외에는 달리 설명할 방법이 없다.

그러던 1938년, 열여섯 살 문신은 일본으로 밀항해 도쿄 니혼대학교 서양화과에 입학했다. 학비는 또 한번 온갖 아르바이트로 충당했다. 산부인과 조수, 영화 엑스트라를 거쳐 목수에 이르기까지 안 해본 일이 없었다. 그렇게 치열하게 살면서 학교 데생대회에서 1등을 하기도 했다. 출중한 실력이었다. 도쿄 대공습 때 다들 대피소로 피신했지만, 문신은 이젤 앞을 떠나지 않았다. 어차피 죽을 바에야 그림을 그리다 죽는 게 낫다는 생각이었다. 삶에 대한 미련이나 죽음에 대한 두려움 대신 오직 열정으로 가득한 사람, 그가 문신이었다.

13m 나무 추상조각, 프랑스에 우뚝 서다

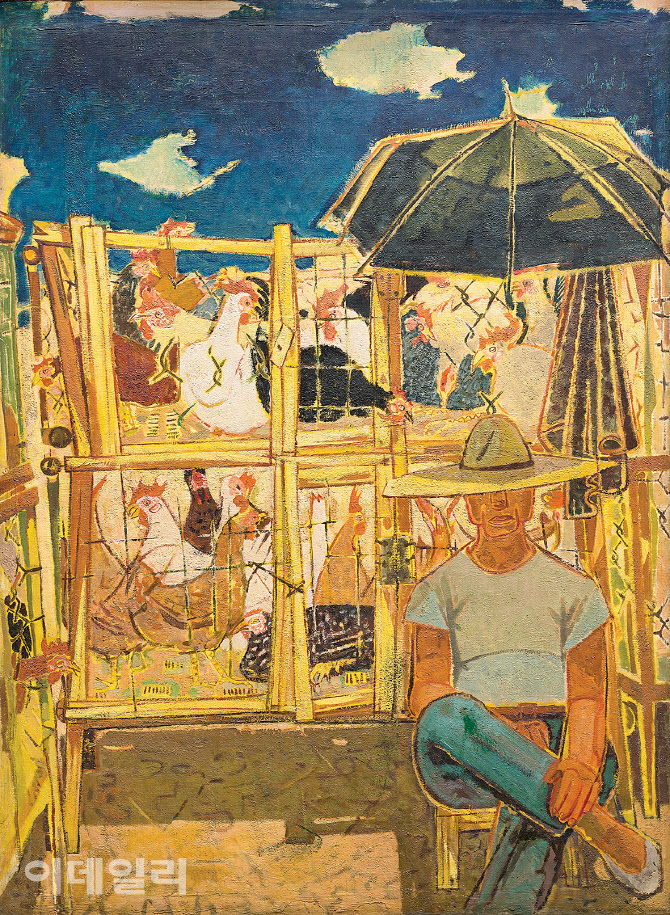

그렇게 7년의 유학과정을 마친 문신은 광복을 맞은 1945년, 고향 마산으로 돌아왔다. 일본에서 온갖 일을 전전하며 모은 1000원을 들고서였다. 그 귀한 돈의 절반으로 고향의 뒷산을 샀다. 나머지 절반은 몽땅 물감을 사는 데 썼다. 재료 부족으로 모든 화가가 허덕이던 시절, 덕분에 그는 물감들을 아낌없이 쓸 수 있었다.

|

그렇게 원 없이 그림을 그리던 1961년, 문신은 돌연 새로운 환경을 찾아 프랑스로 갔다. 이번에도 무일푼이었다. 비행기 값을 지불하고 남은 돈은 달랑 50달러. 굶어 죽을 것 같은 위기에 처했으나 파리에서 유학 중이던 한국인 화가들의 도움으로 일자리를 얻었다. 처음 받은 일거리는 판자를 잘라 액자를 만드는 일이었다. 이어서 파리 북쪽에 위치한 라브넬 고성을 수리하는 일을 맡았다. 석공, 미장, 목수 등의 역할을 모두 담당했다. 50개가 되는 방과 지붕 위 양쪽 첨탑에 밧줄을 매고 이동하면서 서커스 줄타기처럼 깨진 돌을 갈아붙이는 일을 했다. 어릴 때부터 산전수전 겪으며 닥치는 대로 일을 했던 것이 밑천이 됐다. 그는 여기서 3년을 꼬박 일했다. 다행히 주 나흘은 일을 하고, 사흘은 본인의 작업을 할 수 있었다.

|

성을 고치는 일이든, 작은 입체 조각이든 문신의 손은 언제나 능숙했다. 점차 그를 찾는 이들도 많아졌다. 그러던 중 드디어 전환점이 찾아왔다. 1970년 남프랑스의 항구 도시 바카레스에서 열린 조각공원 조성 프로젝트에 참여하게 된 것이다. 세계 각국의 조각가들이 모인 자리였다. 주최 측은 모든 작가에게 나무를 나눠줬는데, 문신은 그중에서도 가장 큰 나무를 골랐다. 높이 약 13m, 지름 1.2m, 무게 7t이 넘는 통나무였다. 그는 원과 구, 선을 기본 단위로 삼아 끊임없이 형태를 변주하는 추상조각을 완성했다. 240일 동안 새벽 5시부터 밤 8시까지 손에서 쇠망치를 놓지 않았다. 그 치열한 시간이 문신의 세계를 회화를 넘어 입체로 향하게 하는 결정적인 계기가 됐다.

고향에 14년 공들여 세운 ‘문신미술관’…자체로 거대 예술품

작건 크건, 문신의 작품에는 몇 가지 분명한 특징이 있다. 첫째는 완벽에 가까운 좌우대칭이다. 표현적인 회화에서 출발한 작가가 이토록 정밀한 대칭 구조를 고집했다는 사실이 다소 의외일 만큼. 문신에게 대칭은 절제된 질서 속에서 조형의 아름다움을 끌어올리는 방식이었다. 군더더기 없이 정제된 선과 면이 정확히 마주 보며 균형을 이루는 순간, 조각은 고요하면서도 강한 힘을 품게 된다. 이러한 조형미를 더욱 극대화하기 위해 작품을 공중에 떠 있는 듯한 방식으로 설치했다. 얼핏 보면 단순해 보이지만 그 아슬아슬한 균형감은 결코 쉬운 일이 아니다. 조각을 받치는 구조까지 철저히 계산한 결과다.

둘째는 생명력이다. 문신의 조각은 늘 어디선가 존재할 것 같은 기묘한 생명체를 떠올리게 한다. 작품마다 작은 구멍을 내곤 했는데 이는 조각이 숨을 쉴 수 있도록 만든 ‘숨구멍’이었다. 작품을 단지 조형물이 아니라 숨 쉬는 생명체로 여긴 것이다. 작업을 하며 그가 바란 것은 오직 하나, 그 형태들이 생명을 갖는 것이었다. 강인한 육체와 치열한 정신으로 어떤 환경에서도 살아냈던 문신다운 태도다.

|

한국으로 돌아온 문신은 예전에 사뒀던 뒷산, 그 언덕에 자신만의 미술관을 짓기 시작했다. 설계도면을 그리고 자재를 모으고 직접 시공까지 하며 14년이란 시간을 쏟아부었다. 하나의 예술품처럼 쌓아올린 그 미술관(문신미술관. 현재는 창원시립마산문신미술관)은, 오랜 유랑을 마친 예술가가 남긴 최후의 조형물이자 삶 전체의 응축이었다. 그는 1995년 타계할 때까지 그곳에서 조용히 작품을 만들었다. 바람이 지나가면 선이 되고 햇살이 스며들면 면이 되는 생명이 깃든 조각을.

△정하윤 미술평론가는…

1983년생. 그림은 ‘그리기’보단 ‘보기’였다. 붓으로 길을 내기보단 붓이 간 길을 보려 했다는 얘기다. 예술고를 다니던 시절 에른스트 곰브리치의 ‘서양미술사’에 푹 빠지면서다. 이화여대 회화과를 졸업했지만 일찌감치 작가의 길은 접고, 대학원에 진학해 한국미술사학을 전공했다. 내친김에 미국 유학길에 올라 캘리포니아주립대 샌디에이고 캠퍼스에서 중국현대미술사로 박사학위를 받았다. 귀국한 이후 연구와 논문이 주요 ‘작품’이 됐지만 목표는 따로 있다. 미술이 더 이상 ‘그들만의 리그’가 아니란 걸 알리는 일이다. 이화여대·국립중앙박물관 등에서 미술교양 강의를 하며 ‘사는 일에 재미를 주고 도움까지 되는 미술이야기’로 학계와 대중 사이에 다리가 되려 한다. 저서도 그 한 방향이다. ‘꽃피는 미술관: 가을·겨울’(2025 출간 예정), ‘꽃피는 미술관: 봄·여름’(2022), ‘여자의 미술관’(2021), ‘커튼콜 한국 현대미술’(2019), ‘엄마의 시간을 시작하는 당신에게’(2018) 등을 펴냈다.

!['23조 잭팟' 삼전보다 더 뛴 소부장…최대 수혜주는?[주톡피아]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/07/PS25072901399t.jpg)

!["민생쿠폰으로 해보고 싶어"…18만 원 한 번에 다 쓴 시민[따전소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/07/PS25072901495t.jpg)

![20분간 거꾸로 매달린 뒤 사망…태권도 관장은 “장난” [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/07/PS25073000001t.jpg)