|

이 플랫폼의 또 다른 이용자 B(27)씨도 플랫폼으로 구한 업체와 비슷한 갈등을 겪었다고 털어놨다. B씨는 지난 5월 결혼을 앞두고 스냅 촬영을 위해 사진작가를 구했다. 그는 강원도에서 촬영까지 마쳤지만 작가와 해당 업체가 연락이 두절되면서 보정본은 물론 원본 수백 장을 받지 못했다. 마찬가지로 플랫폼에서 별다른 구제를 받지 못한 A씨는 “스냅 업체가 문제가 많다고 해 일부러 중개 플랫폼까지 끼고 계약했던 건데 아무도 책임지지 않으니 답답하다”고 했다.

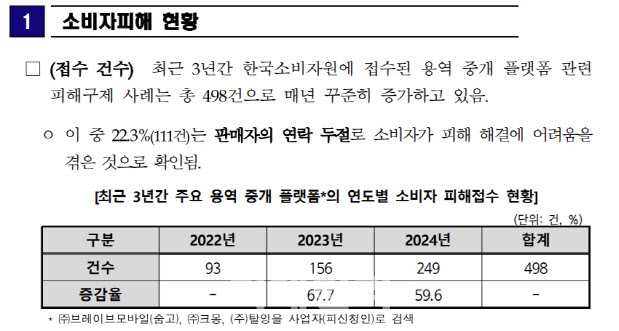

이 같은 피해 증가는 숫자로도 나타난다. 27일 한국소비자원에 따르면 숨고·크몽·탈잉 등 3대 용역 중개 플랫폼에 대한 소비자 피해구제 신청은 2022년부터 지난해까지 3년간 498건으로 집계됐다. 연도별 신청 건수는 2022년 93건, 2023년 156건, 지난해 249건 등으로 매년 크게 늘고 있다. 이 기간 피해구제 신청 건수 중에서 인테리어나 수리 등 ‘생활 서비스’ 관련 피해 사례가 261건으로 전체의 52.4%를 차지했다. 이 외에 ‘영상·사진·음향’ 14.5%(72건), ‘레슨·강의’ 8.7%(43건), ‘정보기술(IT)·프로그래밍’ 문제 5.6%(28건) 등 순으로 피해가 많았다.

소비자와 입점업체 간 분쟁이 생기면 플랫폼들은 이를 해결하기 위한 기준을 소비자에게 알려야 하지만 이마저도 제대로 이행되고 있지 않았다. 실제 용역 중개 업체의 홈페이지에는 분쟁 상황의 책임 소재와 분담 비율, 보상 산정 기준 등 구체적인 내용을 소비자에게 별도로 알리지 않고 있었다. 이에 대해 A사 측은 “고객과 고수(용역 제공자) 간 분쟁이 일어나면 조정 절차로 협의가 되도록 돕고 있다”고 밝혔다.

플랫폼의 도움을 받지 못한 소비자들은 사실상 민형사 소송을 통해 피해를 회복해야 하는 상황이지만 이 역시 쉽지 않다. 중개물이 눈에 보이는 물체가 아닌 서비스라 용역업자들이 의뢰를 충실하게 이행했는지 등을 공신력 있게 보여주는 근거가 적기 때문이다.

이영애 인천대 소비자학과 교수는 “기본적으로 소비자가 합리적인 판단을 할 수 있는 주체로 보기 때문에 현실적으로 고발을 통해 해결하는 방법 밖에 없다”면서도 “근데 현행법에서 플랫폼의 중개물에 대한 온라인상 책임은 극히 제한적”이라고 설명했다. 정소현 변호사도 “플랫폼을 통한 용역 계약은 기망(속임)여부를 판단할 수 있는 근거가 많지 않다”며 “소비자들은 당연히 근거가 없으니 확인할 도리가 없는 것”이라고 말했다.

전문가들은 중개업체가 보다 책임을 갖고 입점 업체가 제공하는 서비스의 질을 관리해야 한다고 지적한다. 이 교수는 “일종의 퀄리티 컨트롤(서비스 질 관리) 역할을 하는 게 중개업이어야 한다”며 “오프라인에서도 그런 노력을 하는데 온라인은 그게 눈에 보이지 않으니 소비자의 위험만 큰 상황”이라고 지적했다. 황용식 세종대 경영학과 교수도 “플랫폼 기업은 중개하며 발생할 수 있는 분쟁 등에 대해 책임 소재를 명시해야 하고 그렇지 않으면 사업을 영위하기 어려울 것”이라며 “그게 제대로 안 돼 있다는 것은 플랫폼 사업에 대한 인식이 안 돼 있다는 것”이라고 분석했다.

|