|

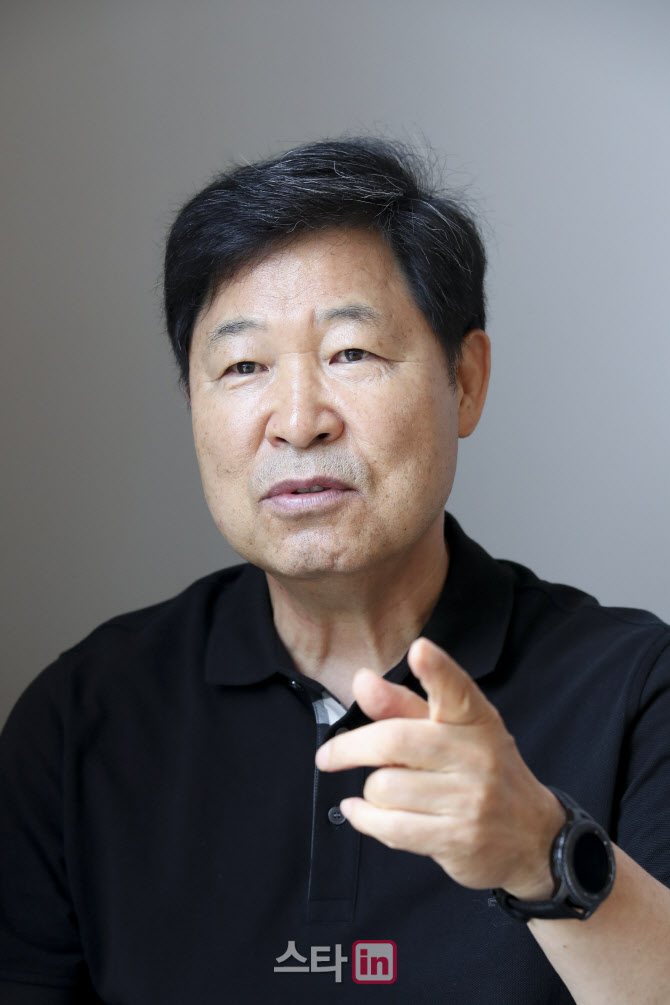

이만수 헐크파운데이션 이사장이 기억하는 프로야구 40년 전은 현재와 전혀 다른 모습이다. 1982년 당시 전두환 정권의 전폭적인 지지로 KBO리그가 출범했으나, 갑자기 프로가 돼버린 선수들의 야구 지식은 아마추어 수준이었기 때문이다. 이 이사장이 ‘맨땅에 헤딩’이라고 표현하던 시기다.

아이싱(얼음찜질) 치료가 대표적이다. 요즘 선수들은 어깨를 많이 쓴 날이나 타박상으로 부종이 생길 경우 바로 아이싱을 한다. 근육을 수축시켜 회복하는 초기 단계이기 때문이다. 그러나 초창기 선수들의 민간요법은 정반대였다. 이 이사장은 “옛날엔 어깨가 안 좋으면 핫팩을 붙이고 바셀린(연고)을 발랐다. 그러면 안 됐는데 그때는 뜨겁게 해야 한다고 믿었다”며 웃었다. 이어 “미국은 물론 일본 야구도 구경조차 못했다 보니 아이싱을 하는 것도 몇 년 후 시작된 미국 캠프에 가서 알게 됐다”고 털어놨다.

현대 야구에서는 구단 차원에서 웨이트트레이닝(근력 강화 운동) 전문 코치를 고용하고 식단을 직접 관리해 선수들을 ‘벌크업’시키곤 한다. 이 이사장은 웨이트트레이닝이 금기시됐던 시절 몰래 운동을 하다가 야단을 맞기도 했다. 그는 “야구 선수가 웨이트트레이닝을 하면 몸이 딱딱해져 유연성이 떨어진다는 선입견이 있었다”며 “체력 훈련을 한다고 뛰기만 했다. 어깨가 안 좋다던가 경기를 한 다음 날 근육이 뭉치면 우선 뛰었다”고 회상했다.

이 이사장은 “지금은 선수들도 손목, 팔꿈치 등 보호대를 많이 착용하지만, 나 때는 그런 걸 해야 한다는 개념도 없어 맨몸으로 타석에 들어갔다”며 “그런데 세리머니를 요란하게 하는 바람에 화가 난 상대 감독과 투수가 위협구를 많이 던졌다. 그걸 피할 줄 몰라서 공이 오면 이렇게 피했다”며 당시 자신이 타석에서 취했던 동작을 재현했다. 두 손을 하늘로 번쩍 올리는, 즉 ‘만세’ 동작이었다. 그는 “공이 오면 그냥 바로 맞는 거였다. 뼈가 워낙 튼튼해서 다행”이라며 자신의 갈비뼈 부근을 쓰다듬었다. 이 이사장은 현역시절 몸에 맞은 공 112개로 당시 최다 기록을 보유했던 선수였다.

에어컨조차 없는 버스에서 새우잠을 잤던 것도, 기본 장비가 없어 일본에서 직접 공수했던 것도 이제는 웃으며 말할 수 있는 추억들이다. 이 이사장은 “그런 열악한 상황에서 어려움도 많이 있었지만, 오늘날 이렇게 좋아진 환경에서 야구를 할 수 있게 되지 않았나”라며 “우리의 시행착오를 통해 밑거름을 만들어 놓았으니 됐다”고 말했다. 그러면서도 “정말 무식하게 야구를 했다”며 “지금 애들은 복 받은 것”이라고 농담을 덧붙였다.

![여수산단은 좀비 상태...못살리면 한국 산업 무너진다[only 이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031201409t.jpg)

![가정집서 나온 백골 시신...'엽기 부부' 손에 죽은 20대였다 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031300001t.jpg)