|

이들 가이드라인의 공통점은 ‘안정성·거버넌스·윤리’로 평가된다. 자산운용과 신용평가, 고객 응대 등 금융 업무 전반에 AI가 스며든 만큼 데이터 편향과 설명 불가능성, 자동화 오류가 소비자 피해로 이어질 위험을 제도적으로 관리하겠다는 취지다.

각국 가이드라인은 AI 생애주기 전 단계에서 위험을 다층적으로 통제하는 방향으로 진화하고 있다. 개발 초기 설계 단계에선 편향 최소화와 설명 가능성 확보 등 사전 통제(사전적 안정성), 운영 단계에서는 내부 검증과 역할 분리(절차적 안정성), 사후 단계에서는 책임·투명성 확보(사후적 안정성)를 요구하는 3중 구조다.

구체적으로 룩셈부르크 금융감독청(CSSF)은 작동 원리가 복잡한 AI 기반 서비스의 특성을 고려, 기존 금융 데이터 보안 규정에 더해 설명 가능성 보장을 위한 추가적인 조치를 요구했고, 프랑스 금융감독청(ACPR)은 AI에 대한 검증 의무를 업무별로 분할해 상호 교차검증이 가능한 구조를 확립하라고 권고했다.

싱가포르통화청(MAS)은 공정성·윤리·책임·투명성(FEAT) 원칙을 제시하며 ‘AI는 인간 판단과 같거나 그 이상으로 높은 윤리 기준을 충족해야 한다’는 기준선을 제도화했다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 금융산업규제기구(FINRA)는 AI 기반 금융서비스의 적합성(suitability) 공시를 통해 투명성을 제고하고 투자자의 신뢰를 확보하라고 요구했다.

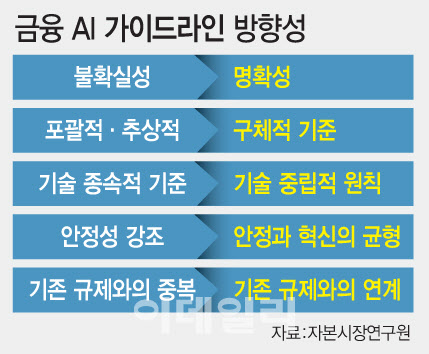

다만 이 같은 각국 가이드라인에 공통적인 한계가 존재한다는 지적이 나온다. 선언적 원칙 수준에 머물러 금융회사의 해석·준수 부담이 크고, 기술 변화 속도를 따라가지 못해 실효성이 떨어질 수 있다는 지적이다. 위반 시 제재·조치 기준이 불명확하거나 기존 감독 규정과 중복되는 예도 있다.

국내에서도 금융위원회·금융보안원·개인정보보호위원회가 AI 운영·개발·보안·데이터 처리 지침을 내놓았지만, 원칙적 가이드라인 수준에 머물러 현장 적용이 쉽지 않다는 평가가 나온다. 내년 AI 기본법 시행을 앞두고 금융업 특성을 반영한 ‘실행형 규율’이 필요하다는 목소리가 커지는 이유다.

전문가들은 △명확한 적용 범위와 책임 △기술 변화에 맞춰 중립적 기준 제시 △안정과 혁신의 균형 △기존 감독체계와의 정합성 △데이터·모델 검증 절차의 수치화·표준화 등을 개선 방향으로 제시한다. 업계에서도 AI를 단순 경쟁이 아닌 ‘통제 가능한 혁신’으로 관리해야 한다는 인식이 확산하고 있다.

노성호 자본시장연구원 연구위원은 “금융 AI의 안전하고 효율적인 활용을 위해선 시장 참여자가 공감하는 가치와 원칙이 제도에 반영돼야 한다”며 “안정성을 확보하면서도 혁신을 촉진하고, 업권 간 협력과 소통을 통해 중복을 최소화한 일관된 규제 체계를 마련해야 한다”고 말했다.

![전쟁 거의 끝…트럼프 한 마디에 뉴욕증시 일제히 상승[뉴스새벽배송]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031000275t.jpg)

![“덩치 큰 남성 지나갈 땐”…아파트 불 지른 뒤 주민 ‘칼부림' 악몽[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031000001t.jpg)