그런데 이 기능의 기본값을 ‘비공개’로 해 둔 네이버 지도·구글 지도와 달리, 카카오맵은 일부 ‘공개’로 설정했다가 개인정보보호위원회로부터 위법 여부를 조사받고 있다.

카카오맵이 즐겨찾기 기능을 무조건 공개하게 만든 건 아니다. 100개까지 장소가 저장되는 기본 폴더는 원래 비공개였고, 100개 이상 폴더를 추가로 만들려 할 때 공개·비공개를 이용자가 선택하게 하면서 공개를 기본값으로 설정해 둔 게 화근이었다. 이용자가 원하지 않아도 자주 가는 장소와 사연이 인터넷에 그대로 노출된 것이다.

카카오는 지난 15일 폴더 신규 생성 때도 ‘비공개’가 기본값이 되도록 시스템을 개선했지만, 개인정보위로부터 조사를 받고 있다. 위법하다고 판단되면 과태료·과징금을 받는다.

IT 기업들은 개인정보위 판단에 주목하고 있다. △이용자 동의를 받은 경우라도(카카오맵에서 이용자가 공개·비공개 중 공개를 최종 선택했더라도)고지가 미흡했다면 개인정보보호법 위반이 되느냐와 △이런 문제를 해결하기 위해 모든 인터넷 서비스의 기본값을 ‘비공개’로 의무화할 까 등이 관심이다.

|

카카오맵, 네이버·구글 지도와 달리 메모 기능 있어

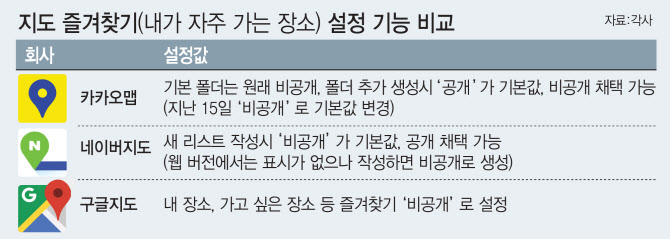

19일 이데일리 확인결과, 카카오맵의 ‘지도 즐겨찾기(내가 자주가는 장소)’ 설정 기본값은 네이버지도나 구글지도와 달랐다.

이용자가 공개냐 비공개냐를 선택할 수 있게 해 둔 것은 같지만, 카카오맵은 15일 시스템 개선 전까지 폴더 추가 생성 시에는 ‘공개’가 기본값이었다.

반면 네이버지도는 새 리스트 작성 시 ‘비공개’가 기본값이었고, 구글지도 역시 내 장소·가고 싶은 장소 등 즐겨찾기 기능은 ‘비공개’가 기본값이었다. 네이버지도는 PC 웹버전에는 공개·비공개 표시가 없어 헷갈릴 수 있지만 새 리스트를 적으면 모바일버전에서 비공개로 생성되는 게 확인된다.

지도 즐겨찾기의 쓰임도 카카오맵은 다른 회사들과 달랐다. △카카오맵은 제 3자가 프로필을 타고 와서 내가 자주가는 장소 리스트를 볼 수 있는 반면, 네이버지도는 내가 직접 인터넷주소(URL)를 줘야만 그 URL로 접근이 가능하다.

또 △장소만 공유되는 네이버지도와 달리, 카카오맵에는 내가 해당 장소에 간 사연까지 적어 공유할 수 있는 메모 기능이 있다.

인터넷 업계 관계자는 “내가 좋아하는 장소에 내 느낌을 넣어 여러 사람과 공유할 수 있는 카카오맵의 장점이 이번 사태로 개인정보 유출 논란으로 확대돼 안타깝다”고 말했다.

공개·비공개 설정보다 제대로 된 고지가 중요

개인정보보호위원회는 ‘카카오맵의 즐겨찾기 공개 기본값 설정’ 사건에 대해 개인정보보호법 위반 여부를 조사하고 있다.

개인정보보호위원회 관계자는 “해당 사실이 처음 알려졌을 때 당장 위법인지 아닌지 단정하기 어려워 일단 카카오 측에 비공개로 기본값을 바꾸도록 협조 요청을 했다”면서 “위법한지 아닌지 법리 검토를 하고 있으며, 과태료·과징금이 부과될 수도 있고 개선 권고 정도로 끝날 수도 있다. 이 사안이 가이드라인이 될 수 있어 신중히 살피고 있다”고 말했다.

IT 기업들이 촉각을 곤두세우는 것은 만약 개인정보위가 이용자 고지 강화가 아니라 모든 데이터의 서비스 설정 기본값을 ‘비공개’로 하도록 의무화하면 데이터를 원료로 하는 인공지능(AI) 개발에 난항을 겪게 될 우려가 크기 때문이다.

최경진 가천대 법대 교수는 “모든 정보의 기본값을 ‘비공개’로 의무화 하면 IT 개발에 장애가 될 수 있다”면서도 “사실 우리 법에서는 동의와 고지를 같게 취급하지만 동의보다 중요한 것은 이용자에게 제대로 알리는 것”이라고 말했다.

최 교수는 “카카오맵 사건은 이용자 동의를 거쳤다는 것보다는 이용자가 민감 정보를 메모할 수 있다는 가능성을 기업이 제대로 살피지 않고 이용자에게 고지를 소홀히 한 점이 문제”라고 설명했다.

![아파트에서 숨진 트로트 여가수…범인은 전 남자친구였다 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24113000001t.jpg)