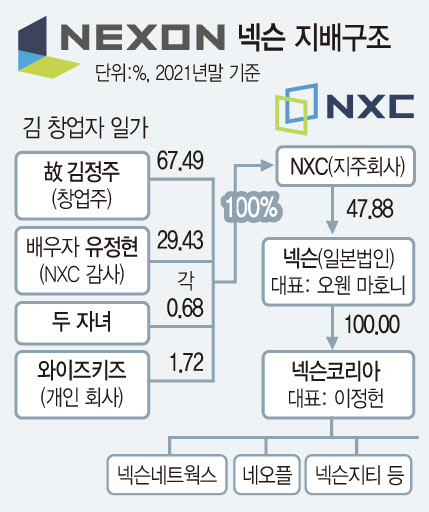

넥슨 지배했던 김정주…NXC 자녀지분 3% 남짓

2일 공정위 기업집단포털 등에 따르면 넥슨 지배구조 정점에 있는 지주사 NXC는 김 창업자 가족이 지분 100% 보유한 가족회사다. NXC는 그룹의 중간 지주사 역할을 하는 넥슨 일본법인의 지분 47.4%를 직간접적으로 보유하고 있고, 일본법인은 넥슨코리아를 100%를 자회사로 두고 있다. NXC가 정점에서 확실하게 그룹 전반을 장악한 모양새다.

|

김 창업자는 NXC 지분율 67.49%의 최대주주였다. 부인 유정현씨가 29.43%로 2대 주주이며, 두 딸인 정민·정윤씨는 각각 0.68%만 갖고 있다. 두 딸이 공동 소유한 회사 와이즈키즈가 NXC 지분 1.72%를 갖고 있으나 이를 다 더해도 두 자녀의 NXC 지분율은 3.08%에 불과하다. 두 자녀 모두 다른 계열사 주식은 없는 것으로 파악된다.

일반적으로 총수 사망 후에는 후계를 준비하던 자녀가 물려받아 총수로 지정되는 경우가 대부분이나 넥슨은 이를 적용하기는 어려워 보인다. 두 딸이 2002년생, 2004년생으로 어려 경영에 개입했거나 혹은 경영 수업을 받았을 가능성이 희박하기 때문이다. 김 창업자 역시 `경영권 승계는 없다`고 공언해 온 바 있다. 또 김 창업자의 지분을 상속 받아도 막대한 상속세로 인해 지분율 변동도 클 수 있다.

|

지분율만 놓고 보면 2대 주주인 부인 유정현씨가 가장 유력한 총수 후보지만, 지분율만으로 총수로 강제 지정하기도 쉽지 않다.

현 공정거래법에 따르면 총수 요건은 `2개 이상 회사의 사업내용을 사실상 지배하고 있는 자(법인)`로 유추할 수 있을 뿐 총수에 대한 직접적인 정의·요건은 없다. 지분율이 높다고 바로 총수로 지정되는 것은 아니라는 얘기다. 특히 유씨가 경영에 전혀 개입하지 않는 등 영향력 행사가 없었거나 향후에도 그럴 의지가 없다면 총수 지정이 더욱 애매할 수 있다.

총수 지정은 대기업 규제 출발점…공정위, 직권지정 사례도

총수 지정이 중요한 이유는 모든 대기업집단 규제의 준거점이기 때문이다. 동일인이 누구인지에 따라 친족(배우자, 6촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척), 사익편취 규제대상 기업, 기업결합규제, 공시를 위한 제출 의무 부여 등이 결정된다. 노무·환경재해 등에 대한 책임도 동일인을 기준으로 하는 경우가 많다. 특히 넥슨은 자산총액 10조원 이상의 상호출자제한집단으로, 규제가 더욱 엄격하다.

|

과거 총수의 갑작스런 사망 사례는 지난 2003년 고 정몽헌 전 현대그룹 회장, 2019년 고 조양호 전 한진그룹 회장을 꼽을 수 있다.

정 전 회장 사망 때는 당시 가정주부였던 부인 현정은 회장이 일선에 나왔다. 현 회장은 현대엘리베이터 등에서 표 대결에 승리하며 경영권을 차지했고, 공정위는 다음 해인 2004년부터 현 회장을 총수로 지정했다. 조 전 회장 사망 때는 한진그룹 내부에서 이를 정리하지 못하자 공정위가 장남인 조원태 회장을 직권으로 지정한 바 있다.

한 공정거래법 전문가는 “넥슨의 경우 여러 면에서 총수 지정이 쉽지 않아 보인다”며 “판단이 어려우면 법인을 먼저 동일인으로 지정한 후 추후 결정할 수도 있을 것”이라고 전망했다. 공정위 관계자는 “김 창업자의 사망 직후에 총수 지정을 언급하는 것은 적절치 않은 것 같다”고 말을 아꼈다.

![외국행 꿈에 엄마가 걸림돌…친모 살해 뒤 옆에서 잠든 아들[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021200006t.jpg)