|

[이데일리 방성훈 기자] 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 인상하면서 아시아 국가들의 부채 우려가 다시 고개를 들고 있다고 블룸버그통신이 10일(현지시간) 전했다. 블룸버그는 아시아의 부채 폭탄은 기업, 은행, 정부 및 가계는 물론 중국 상하이의 철근부터 호주 시드니의 부동산까지 모든 부문에 퍼져 있다고 설명했다. 그러면서 중국의 경기둔화, 원자재 가격 및 환율 변동성은 위험의 일부에 불과하다고 덧붙였다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌레이팅스에 따르면 오는 2021년까지 만기가 도래하는 1조달러 규모의 아시아 회사채 중 63%가 달러화 표시, 7%가 유로화 표시 채권으로 추정됐다. 물론 완충 재료도 있다. 각국 정부는 위험 부담을 줄이기 위해 외환보유고를 늘리고 역내 채권시장을 강화했다. 또 유럽과 일본의 지속적인 대규모 통화 완화 정책은 미 연준의 긴축 정책을 상쇄시키고 있다. 이외에도 이자율이 역대 최저 수준으로 낮게 유지되고 있으며, 최근의 물가 회복세가 이자부담을 낮추는 데 기여하고 있다.

그럼에도 불구하고 빚이 늘어나는 속도는 가공할 만하다. 글로벌 경제 성장에 가장 크게 기여하고 있는 아시아의 부채 문제는 매우 중요하다고 블룸버그는 진단했다. 국제통화기금(IMF)은 내년 아시아의 경제 성장이 5%를 상회하는 반면, 세계 경제 성장률은 3.5%에 그칠 것으로 전망했다.

국가별로 살펴보면 중국은 지난 해 부채 규모가 경제의 258%에 달한 것으로 관측된다. 지난 2005년 158%와 비교하면 무려 100%포인트나 상승한 것이다. 중국의 차입은 대부분 기업에서 이뤄지며, 특히 국영 ‘좀비회사’들이 주범으로 꼽힌다. IMF는 중국이 기업 부채 문제를 조속히 해결해야 한다고 지적했다. 지방정부의 차입과 그림자 금융 등도 문제다. 지방 금융공기업은 글로벌 신용평가회사로부터 처음으로 신용등급 강등을 당하기도 했다. 시진핑 중국 국가주석은 과도한 신용·레버리지 억제를 올해 첫번째 목표로 삼았다.

한국은 지난 몇 년 동안 저금리와 부동산 붐으로 경기를 부양했으나 이에 따른 부작용이 적지 않다. 한국의 가계부채는 1344조3000억원으로 부채 부담이 소비를 저해하는 수준에 이르렀다. 한국 정부는 연준의 긴축 정책에 따른 대출금리 상승 압력이 저소득 가구의 채무불이행으로 이어질까 우려하고 있다. 한국의가처분 소득 대비 가계 채무 비율은 지난 2015년 169%로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 높은 수준이었다. OECD 평균은 129%이다.

세계에서 가장 부채가 많은 국가 중 하나인 일본은 정부의 부채 부담이 전체 경제의 2.5배 이상으로 ‘2020년까지 예산 흑자’라는 목표를 달성하지 못할 것으로 보인다. 다만 해외 자산 및 국내 자산에 대한 투자가 늘어나면서 순차입 부담은 줄었다. 대부분의 기업 및 정부 부채는 엔화로 표시돼 있으며, 국채 대부분을 일본 국민들이 보유해 자본 유출 위험도도 낮다.

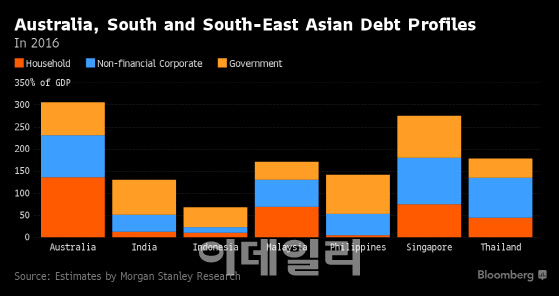

동북아 3개국에 이어 호주는 가계 소득대비 부채가 189%에 달하며 부채 대부분은 주택담보대출이다. 호주 중앙은행(RBA)에 따르면 지난 해 가구당 소득은 3% 증가한 반면 주택 관련 부채는 6.5% 늘었다. 또 연평균 임금 상승률은 소비자물가 상승률보다 낮은 사상 최저 수준이다. 로우 RBA 총재는 지난 4일 “임금 성장 둔화는 가계의 부채 상환를 더 어렵게 만들고 있다”고 말했다. 대출 수요는 시드니와 멜버른의 부동산 매입을 위한 것으로, 낮은 이자율, 손쉬운 수익, 과세 혜택을 노린 투자자, 중국의 역외 투자 등도 부채 증대에 기여하고 있다.

이외에도 인도와 동남아시아에서도 부채에 대한 우려가 커지고 있다. 인도의 국내총생산(GDP) 대비 부채는 70%이며, 말레이시아의 경우 2008년 173%에서 지난 해 240%로 확대됐다.

|