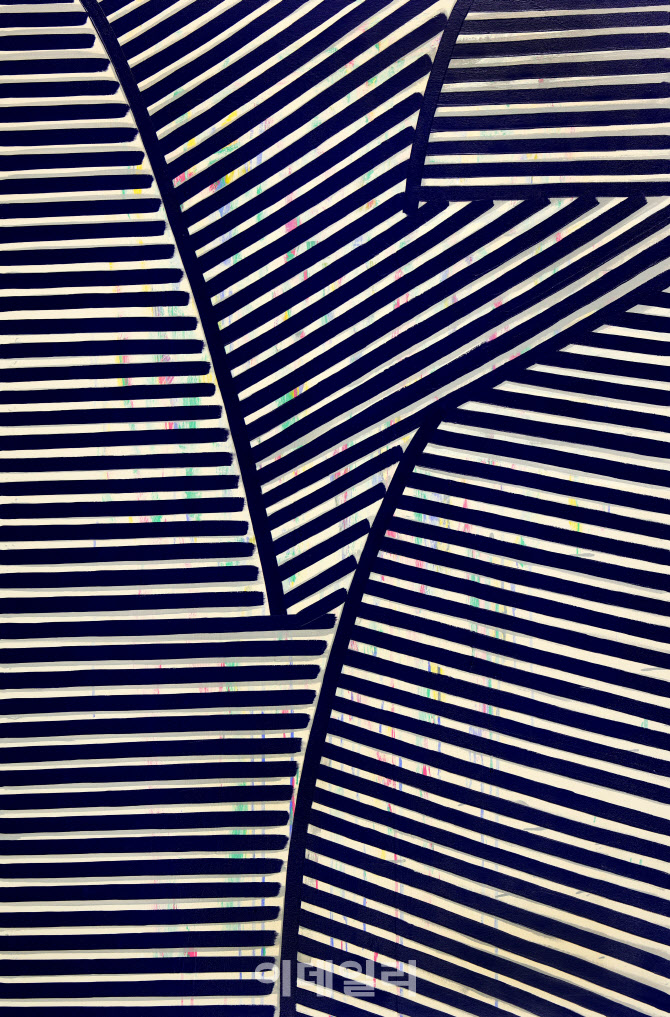

2022년 작

꽃·풀·흙·나무 등 최소 선·색으로 남겨

"내 작업은 군더더기를 벗어버리는 일"

동일 행간 가진 규칙적 선묘로만 보여

| | 이도 ‘포레스트’(Forest 01)(사진=갤러리내일) |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 빛이 뚫고 들어올 태세다. 마치 창을 가리는 나무살처럼 겹겹이 수평으로 쌓아올린 굵은 선들 사이로 말이다. 수평에 생긴 가장 격한 변화라면 길게 또 비스듬하게 율동감을 준 수직·사선과의 조합이라고 할까. 덕분에 화면에 들인 색이라곤 하얀 바탕에 빨강뿐인데, 빛이 만든 스펙트럼의 풍성함이 오만가지 광선을 모조리 내뿜을 듯하다.

작가 이도의 붓이 따라간 저곳은 작가만의 정원이란다. 그 속 꽃과 풀, 흙과 나무를 최소한의 선과 색으로 표현한다는 건데. 자연을 이루는 가장 원초적인 요소를, 회화를 이루는 가장 원초적인 수단으로 끌어내자는 게 의도란다. 덕분에 숲을 뜻하는 ‘포레스트’(Forest 01·2022)란 대단히 복합적인 작품명에도 불구하고 그림에는 동일한 행간을 가진 규칙적 선묘만 보일 뿐이다.

이를 두고 작가는 “내게 작업은 군더더기를 벗어버리는 일”이면서 “단순화한 형태에서 정원의 향기를 오롯이 느끼는 일”이라고 설명했다. 덜어낼 만큼 덜어내야 비로소 자연과 자신이 합일할 수 있다고 믿는 거다. 도대체 얼마를 떼어낸 건가. 예전 그 정원에 보이던 사람들, 잎·줄기를 가졌던 나무들까지 그저 짧고 굵은 선이 돼 돌아왔다.

20일까지 서울 종로구 새문안로3길 갤러리내일서 여는 초대전 ‘포레스트’에서 볼 수 있다. 캔버스에 오일·아크릴. 180×115㎝. 갤러리내일 제공.

| | 이도 ‘포레스트’(Forest 22·2022), 캔버스에 오일·아크릴, 160×115㎝(사진=갤러리내일) |

|

| | 이도 ‘포레스트’(Forest F2·2022), 캔버스에 오일·아크릴, 100×115㎝(사진=갤러리내일) |

|

!['7억8000만원' 로또 1등 남편 살해한 여성이 한 말 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122400001t.jpg)