|

청년 실업률이 본격적으로 오름세로 돌아선 것은 2013년부터다. 그해 8%를 찍고 2014년 9%, 2015년 9.2%, 지난해 9.8%까지 오르더니 지난달에는 11월 기준 사상 최고치를 기록했다.

그 사이 무슨 일이 있었던 걸까? 최경수 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 “청년 실업 문제가 어제오늘 일이 아니라고 하지만 정확히 말하면 이건 틀린 얘기”라며 “청년 실업의 내용이 바뀌었다는 점에 주목해야 한다”고 말했다.

◇청년 구직난, 고졸에서 대졸자 문제로 변화

|

국책 연구기관인 KDI가 20일 보고서를 냈다. 제목은 ‘청년 실업률은 왜 상승하는가?’.

작성자인 최 연구위원의 결론은 이렇다. 2013년 이후 청년 실업률 상승은 엄밀히 말하면 대졸자의 구직난 때문이다. 김동연 부총리 겸 기획재정부 장관 발언을 빌면 이들은 대학에서 ‘붕어빵 교육’을 받고 은행이나 대기업 직원, 교사 등이 되길 바라는 ‘몰린 사회’의 구성원으로 사회에 첫발을 디뎠다. 그러나 한국에서 이런 전문직·준 전문직 일자리는 너무 빨리 쇠퇴하고 있다. 결국 일할 곳이 없다.

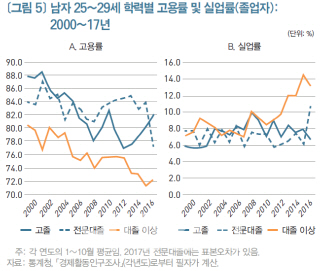

최 위원 분석에 따르면 경제위기에서 회복한 2000년대에는 한창 일할 25~29세 남성, 특히 고졸자 일자리가 문제였다. 발전하는 정보화 기술이 사무직·생산직 등 중간 일자리를 집어삼키며 일자리의 ‘허리’가 사라지고 그 위의 전문직과 그 아래 저숙련 서비스업 일자리가 확대됐기 때문이다.

고졸 청년의 선택은 둘이었다. 하나는 대학 진학이다. 고교 졸업생 상급학교 진학률은 2000년 68%에서 2008년 84%로 급격히 높아졌다. 다른 한편으로는 저숙련 일자리인 서비스·판매직 임금이 뒤늦게 오르며 덜 만족스럽긴 해도 이 분야로 흘러 들어간 청년이 있다. 최 위원은 “1990년대 후반 경제위기를 극복하고 난 뒤인 2000년대만 해도 소위 일류대 졸업생은 일자리를 골라서 갔다”고 했다.

◇최근 청년 실업률 상승, 대졸자가 견인

문제는 부쩍 늘어난 대졸자다. 대졸자의 시간당 실질 임금은 2005~2010년 사이 확연히 개선됐다. 대학을 나온 숙련 인력 수요가 많았다는 얘기다. 그러나 2012년 이후에는 임금 개선이 나타나지 않는다고 최 위원은 지적했다. 기업의 인력 수요가 제자리걸음 하거나 오히려 줄었다는 의미다.

한가지 이상한 점이 있다. 통계청 통계를 살펴보면 청년 실업률 상승은 대졸뿐 아니라 고졸자에게서도 나타나는 현상이다. 대졸 이상 청년 실업률은 지난해 9.6%로 역대 최고였다. 고졸 청년 실업률은 10.2%로 이보다 더 높은 사상 최고치를 기록했다. 최 위원은 “여기엔 허수가 끼어있다”고 말한다. 고졸 실업률은 고등학교를 졸업하고 대학에 다니는 재학생까지 포함해 집계한다는 것이다. 졸업을 미루며 취업 준비를 하는 대학 재학생의 경우 통계상 고졸 실업자로 분류된다. 그러나 대학 재학생을 뺀 순수 졸업자만 놓고 보면 실업률 상승은 대졸에서만 확인된다고 그는 분석했다.

우려스러운 점은 한국의 전문직·준전문직 등 고급 인력 수요 감소 현상이 외국보다 빠르게 나타나고 있다는 점이다. 보고서에 따르면 정보화 혁명이 완성 단계에 접어들면 고급 인력 충원이 완료돼 숙련 일자리도 함께 감소하는 것은 불가피한 현상이다. 미국 등 선진국은 이런 변화가 대략 2000년부터 시작됐다.

하지만 최 위원은 “한국의 경우 변화가 너무 일찍 시작됐다”고 걱정했다. 그는 “이는 결국 기업 활력과 인력, 혁신 수준이 빨리 한계에 도달했다는 뜻”이라며 “고급 인력 수요를 유지하려면 경제 혁신을 가속화하고 인재 교육도 지금보다 수준을 많이 높여야 할 것”이라고 조언했다.

![“몰카 가해자가 ‘그 사람'”…27세 예비 신부는 왜 사망했나 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111300004t.jpg)