|

재산의 축적은 보유하고 있는 자산의 가격이 오르거나, 자산을 생산적인 활동에 투입해 부가가치를 창출했을 때 쌓인다. 또 우리 국민이 해외에 투자했을 때에도 마찬가지다. 지난해 우리나라의 국부를 키운 건 ‘땅값’ 상승 영향이 컸다. 자산 가격 상승으로 재산이 늘어났다는 뜻이다. 가구당 순자산은 4억1596만원으로 전년보다 1664만원(4.2%) 증가했다. 부동산 관련 자산이 76%를 차지했다.

부동산 쏠림 갈수록 더 심화

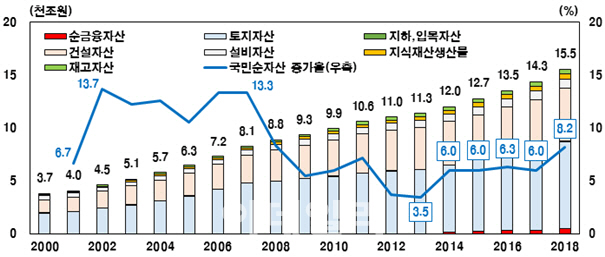

17일 한국은행이 발표한 ‘2018년 국민대차대조표(잠정)’에 따르면 지난해 말 현재 우리나라 국민순자산은 1경5511조7000억원으로 전년 대비 8.2% 증가했다. 글로벌 금융위기 이후 가장 높은 증가율이다. 한국은행은 국민순자산이 급증한 이유로 토지자산과 순대외금융자산의 증가를 꼽았다.

지난해 토지자산은 가격 상승 여파 등으로 전년 대비 7.6% 증가했다. 토지자산은 8222조6000억원으로 국부의 53%를 차지한다. 명목GDP 상승률 3.1%보다 두 배 이상 높다.

택지개발이나 신도시·혁신도시 개발은 물론 땅값의 상승이 국부를 불리는데 큰 역할을 한 것으로 한은은 풀이했다.

토지자산 가격의 오름세는 2008년 글로벌 금융위기 이후 하락세를 탔지만, 지난 2016년부터 연 5%대 이상 오르고 있다. 지난해 증가율은 7.3%로 2008년(8.0%) 이후 10년만에 최고치다. 건물부속토지와 문화오락용 토지(공원, 체육용지 등) 등이 상대적으로 높은 증가세를 기록했다.

이에 부동산 쏠림은 갈수록 더 심화하고 있다. 비금융자산에서 토지가 차지하는 비중은 2013년 53.1%로 저점을 기록한 뒤 지난해 54.6%까지 상승했다.

순대외금융자산이 전년보다 57.8% 증가한 4130억달러를 기록한 것도 눈에 띄는 항목이다. 이는 우리나라가 해외에 줄 돈보다 받을 돈이 더 늘었다는 의미다. 그러나 지난해 순대외금융자산 증가는 국내 주식시장 하락으로 외국인 자금이 빠져나간 영향이 컸다는 점에서 오히려 불황형 흑자에 가깝다.

생산활력은 떨어져

생산 활력은 떨어졌다. 생산과정에서의 자본투입증가율을 수치로 나타낸 자본서비스물량 증가율은 둔화했다.

1990년대까지 10%대를 유지했던 자본서비스물량 증가율은 2010년 5.1%에서 2015년 3.9%로 둔화세를 이어갔다. 이후 2017년 반도체 설비투자 증가로 4.9%로 ‘깜짝’ 증가했지만, 지난해 4.0%로 다시 둔화했다.

이는 건설자산과 설비자산의 실질투자증가율이 지난해 각각 -2.4%, -4.3%로 마이너스 전환했기 때문이다. 상대적으로 산출효과가 큰 설비투자 감소가 이같은 증가율 하락을 이끌었다.

그나마 연구개발(R&D), 소프트웨어, 문화·예술품과 같은 지식재산생산물 투자도 증가세가 둔화하긴 했지만, 지난해 2.2% 늘며 지식재산생산물 자산이 전년 대비 8.3% 증가한 것은 고무적이다.

가구당 순자산 4억원 돌파…부동산 쏠림 심해

가계 및 비영리단체가 국민순자산의 56.3%를 보유하며 가장 많은 비중을 차지하고 있지만, 해외 주요국과 비교하면 가구당 순자산은 낮은 수준이다.

지난해 가구당 순자산은 전년 3억9932만원보다 1664만원(4.2%) 증가한 4억1596만원을 기록했다.

이는 시장환율 기준으로 37만8000달러 수준으로 호주(79만5000달러), 미국(72만3000달러), 캐나다(54만달러), 프랑스(47만9000달러), 일본(47만9000달러) 등과 비교해 낮은 수준이다.

반면 부동산 쏠림은 심하다. 가계 및 비영리단체 자산구성을 보면 주택(50.5%)과 상가 등 주택이외의 부동산(25.7%)이 압도적이다. 부동산 비중이 높은 호주 73.7%, 프랑스 66.8% 등보다도 높은 수준이다.

지난해 가계 및 비영리단체의 주택자산은 전년 300조원에서 지난해 358조원 불어난 반면, 금융자산은 278조원에서 64조원 증가하는데 그쳤다.