|

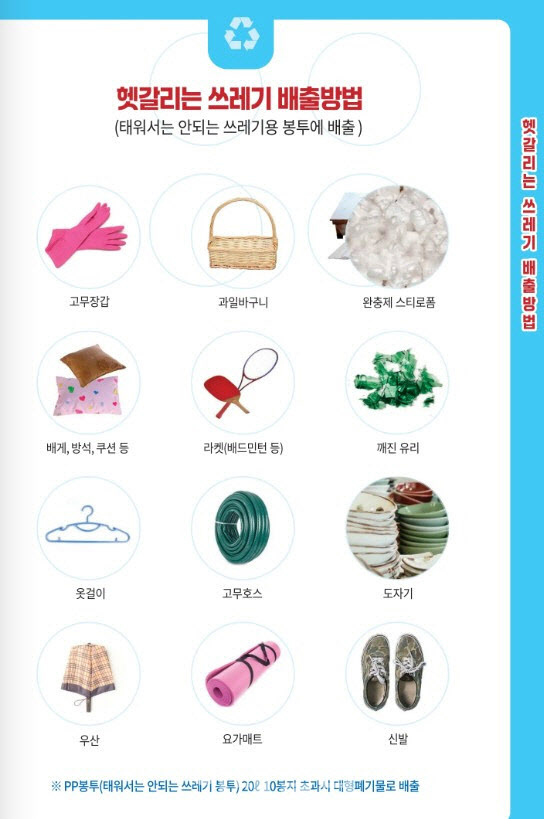

15일 이데일리 취재를 종합하면 최근 온라인에 ‘강남구에서 고무장갑을 일반 종량제 쓰레기 봉투에 넣어 버렸다가 과태료 10만원을 냈다’는 사연이 올라왔다. 해당 누리꾼은 “고무장갑을 특정 재활용 불가 품목용 특수규격(PP) 봉투에 별도로 배출하지 않아서 과태료를 맞았다”고 토로했다.

실제 이날 강남구 폐기물 관리 조례를 살펴보니, 고무장갑은 깨끗이 씻어 비닐류로 분리배출해야 한다고 명시돼 있다. 하지만 강남구를 제외한 서울시 자치구 24곳은 고무장갑을 일반 종량제 봉투에 버리도록 규정하고 있다. 서울시도 2021년 고무장갑을 종량제 쓰레기봉투에 버리라고 안내했다.

이와 관련해 강남구청 관계자는 “최근 6개월 간 과태료 부과 내역을 전수조사했지만 고무장갑만을 가지고 과태료를 부과한 적은 없다”며 “해당 사연자는 음식물을 함께 버려 과태료 처분을 맞은 것이다”고 설명했다.

지자체 별로 배출 방법이 다른 품목은 고무장갑뿐만이 아니다. 대표적으로 의류(헌 옷)도 차이가 있다. 의류는 헌 옷 수거함에 버리는 것이 기본이지만 수거함이 없는 경우 특수규격봉투(성북구 등)에 버리라는 규정과 투명봉투에 넣어 배출하라는 규정(도봉구)으로 나뉘기도 한다. 서울시에서는 재사용이 불가능한 의류가 소량일 경우 일반 종량제 봉투에 버려도 된다고 안내하고 있다.

|

이처럼 자치구 별로 판단이 다른 이유는 폐기물 관리 주체가 정부부처가 아닌 지자체에 있기 때문이다. 지자체들은 각각의 조례로 만들어 폐기물 분리 배출 방법과 처리 문제를 관리하고 있다. 여기에 환경부 차원의 규정도 없다 보니 지자체마다 기준에 차이가 생기는 것이다.

복잡한 쓰레기 배출 방법에 시민들도 난감하다는 반응이다. 서울 강남구에 사는 신모(67)씨는 “고무장갑을 종량제에 버리면 안 되는지 지금 알았다”며 “그걸 하나하나 어떻게 지키고 있느냐”고 말했다. 2년 전 서울 노원구에서 광진구로 이사한 김수연(29)씨는 “이사하면서 쓰레기 배출 기준이 조금씩 다른 걸 처음 알았다”며 “시나 도마다 다른 것도 아니고 같은 서울시 안에서 구마다 배출 기준이 다른 건 이해가 잘 안 간다”고 했다. 성북구의 한 오피스텔 관리인으로 일하는 A(58)씨도 “쓰레기를 내놓으러 오는 입주자마다 헌옷이나 딸기 꼭지를 어떻게 버렸는지 확인하고 있다”며 “자칫 일반 쓰레기에 섬유가 들어가면 구에서 가져가지도 않아 힘들다”고 토로했다.

이런 현실 때문에 분리배출 기준을 이해하기 보단 차라리 쓰레기 봉지에 개인정보를 유추할 수 있는 요소를 없애는 게 낫다는 푸념도 나온다. 개인 정보가 많이 담긴 택배 송장을 쉽게 제거할 수 있는 제품이 품절 사태를 빚는 해프닝이 벌어지기도 했다.

전문가들은 비슷한 혼란을 막기 위해 통일된 가이드 라인이 필요하다고 지적한다. 일관성이 없는 기준은 자칫하면 분리수거 자체를 포기하게 할 수 있다는 것이다. ‘쓰레기 박사’로 불리는 홍수열 자원순환사회경제연구소장은 “우리나라에서 구별로 폐기물 처리 기준이 다를 필요도 이유도 없다”며 “전국 표준 기준을 만든다면 혼란이 줄어들 수 있을 것이다”고 제언했다.

![[속보] 윤석열 '내란 우두머리' 1심서 '무기징역' 선고](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021901063t.jpg)