서울 창동 주민인 최익규(73)씨는 최근 동네 친구와 종로5가역 근처 한 보신탕 가게를 찾았다. 이 가게 단골인 최씨는 개고기 수육과 전골, 무침을 골고루 시켰다. 그는 “개고기 먹는 걸 두고 말이 많아서 아들딸한테도 먹으러 다닌다고 말하기가 좀 그렇다”면서도 “자기 몸에 맞으면 먹는 거고 아니면 안 먹는 거지 ‘먹어도 된다, 안 된다’ 굳이 싸우는 건 이해가 안간다”고 했다.

여름 삼복을 앞두고 이른바 ‘보신탕’, ‘멍멍탕’ 식당에 손님이 몰리고 있다. 덩달아 우리 사회의 해묵은 ‘개 식용’ 논란도 재점화하는 양상이다. 과거부터 이어져온 전통으로 개인의 기호·취향으로 존중해줘야 한단 의견과 불법·야만적인 행위라는 의견이 팽팽히 부딪힌다. 정부가 지난해 12월 구성한 ‘개 식용 문제 논의를 위한 위원회’도 결정을 차일피일 미루며 갈등봉합 역할을 하지 못하고 있다.

|

오는 16일 초복을 앞두고 이데일리가 지난 11일 오후 서울 종로구 일대 보신탕 가게 4곳을 방문해보니, 가게들은 하나같이 사람들로 북적였다. ‘60년 전통’이라 써 붙인 한 보신탕집은 오후 3시께에도 손님맞이에 바빴다. 주인인 신모(70)씨는 “오후 4시 넘어도 점심 손님들이 계속 온다”며 “이제는 사람들이 많이 안 올 거라 생각할 수 있는데 좋아하는 분들은 여전히 많다”고 했다. 인근에서 50년째 보신탕집을 운영 중이란 70대 강씨도 “개고기 논쟁이 세서, 매출이 줄어들까봐 삼계탕을 같이 팔기 시작했지만 손님 열에 아홉은 개고기를 찾는다”며 “초복 날 예약도 진작에 꽉 찼다”고 했다.

보신탕집 주인과 손님들은 식용 개고기 논란이 불만스럽다. 소고기, 돼지고기처럼 개인의 입맛 취향에 따른 선택임에도 식용 반대론자들로부터 ‘야만인’ 취급을 당한단 것이다. 신씨는 “우리나라 전통 음식 중에 하나인데 굳이 없애려는 이유를 모르겠다, 소도 돼지도 다 살아 있는 동물인데 개라고 다를 게 뭐냐”며 “정부가 식용견 금지를 법으로 못박으려거든 우리에게 보조금이나 주고 그런 말을 해라”고 했다. 이 가게 한 손님은 “자신이 키우는 개를 사랑하는 것과 개고기를 즐기는 것은 별개의 문제가 아니냐”며 “ 왜 남의 기호까지 간섭하는지 모르겠다”고 고개 저었다.

|

◇“엄연한 불법인데…” 정부 위원회도 ‘종식’ 결론 못내

반면 식용 반대론자들은 ‘기호 아닌 엄연한 불법’이라며 맞서고 있다. 축산물 위생관리법상 도축 대상 가축은 소, 말, 양, 돼지, 닭, 오리 등이다. 개는 여기에 속하지 않는다.

아울러 개가 인간과 오랜 세월 정서적인 교류를 해온 동물이고, 최근 반려견을 둔 국민들이 늘고 있다는 점, 해외 선진국가들의 비난·조롱의 대상이 돼온 문화라는 점이 개식용 반대 목소리를 키우고 있다.

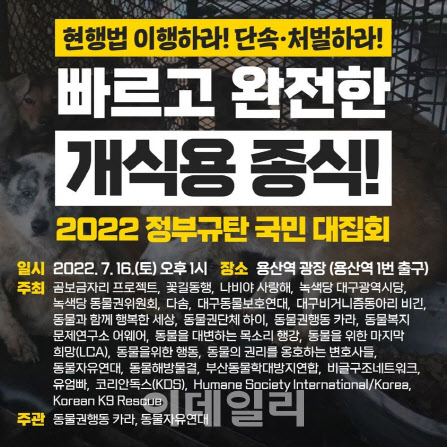

조희경 동물자유연대 대표는 “(개는) 식약처 식품위생법에 따라 식품 원료로 사용할 수 없게 돼 있다”면서 “개 식용은 5년 이하의 징역과 5000만원 이하 벌금이 부과된다”고 말했다. 조 대표는 “개 식용을 확실히 종식시킬 수 있게 정부가 법적 정비를 해야 한다”며 “개는 인간의 삶의 질에 큰 영향을 미칠 정도의 반려동물이 됐는데, 이런 동물을 식탁에 올리는 건 이해할 수 없는 행위로 중단돼야 한다”고 덧붙였다. 동물자유연대 등 동물 단체들은 오는 16일 초복에 서울 용산역 광장에서 ‘빠르고 완전한 개 식용 종식, 정부 규탄 국민 대집회’ 개최를 예고한 상태다.

한편 ‘개 식용 문제 논의를 위한 위원회’는 ‘개 식용 종식’ 여부에 관한 결론을 내지 못하고 있다. 지난 4월에서 6월로 한차례 논의 마지노선을 미룬 뒤 이젠 아예 무기한 연기했다. 농림축산식품부 관계자는 “숙의 과정을 거치기 위해 논의 기간을 무기한 연장키로 했다”면서 “다음주에 소위원회 회의를 열고 추후에 위원회에서 전체 회의를 진행할 예정”이라고 밝혔다.

|

![전쟁 거의 끝 한마디에…롤러코스터 탄 뉴욕증시·유가[월스트리트in]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031000131t.jpg)

![“덩치 큰 남성 지나갈 땐”…아파트 불 지른 뒤 주민 ‘칼부림' 악몽[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031000001t.jpg)