미국과 중국 등 주요국의 기술 패권 경쟁이 격화하며 경제안보 시대를 맞았다는 평가가 나오는 가운데 반도체를 비롯한 우리나라 첨단기술의 해외 유출 위험을 막기 위한 대책이 필요하다는 목소리가 나왔다.

|

김일규 특허청 산업재산보호정책과장은 “보호해야 할 기술정보로는 특허와 영업비밀이 있다”며 “영업비밀의 경우 법에서 정의하는 비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성을 모두 충족해야 보호받을 수 있다”고 설명했다. 특허청은 기술유출 정책에서 가장 주력하는 것은 예방이라며 △영업비밀 관리시스템 보급 △영업비밀 원본증명 서비스 △디지털 포렌식(유출 대응) 및 증거보존(예방) 등 추진 중인 지원사업을 소개했다.

|

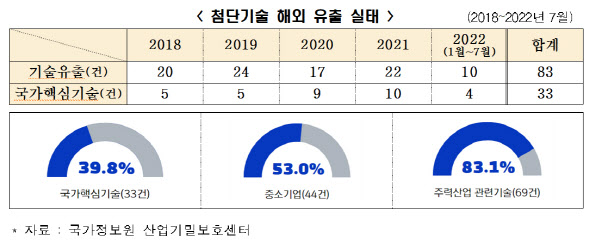

피해 집단별로는 중소기업이 44건(53.0%)으로 가장 많았고 대기업(31건), 대학·연구소(8건) 순으로 나타났다. 또한 69건(83.1%)은 반도체·전기전자·디스플레이·자동차·조선·정보통신 분야 등 우리나라 주력산업에 집중돼 있었다.

국정원은 이어 우리 기업·연구소·대학 등을 대상으로 경쟁국 기업 등이 기술을 탈취하는 수법은 △핵심 인력 매수 △인수합병 활용 △협력업체 활용 △리서치 업체를 통한 기술정보 대행 수집 △공동연구 빙자 기술유출 △인·허가 조건부 자료제출 요구 등이었다. 기술유출 첩보를 입수했을 때 신속한 조사를 통해 검경 등 수사기관의 엄정한 사법처리를 지원하고 있다고 덧붙였다.

특히 중국으로의 기술유출이 심각하다고 강조했다. 이 같은 배경에 대해 “지리적 근접뿐 아니라 반도체와 이차전지 등 주력산업이 중첩한다”며 “양국은 높은 무역 의존도를 갖고 있어 우리 대기업, 연구원, 대학교수들을 영입 대상”이라고 분석했다. 국정원의 기술보호 관련업무로 △전략산업 보호·예방활동 △기술탈취 징후 신속 탐지 및 사전 차단 △기술 유출 주요 경로별 예방활동 등을 언급했다.

|

유출 기업에 대한 형량 강화가 필요하다는 의견이 모아지자 김 변호사는 “양형 강화를 위해선 수사가 잘 돼야 하고 재판과정에서 양형인자들이 잘 드러나야 한다”며 “신속한 수사와 더불어 재판 절차 과정에서 피해자 참여가 매우 중요하지만 피고인의 권리 피해 때문에 피해자의 참여가 제한돼 있는 게 현실”이라고 지적했다.

최성겸 특허청 수사자문관 검사도 “최근 수사 성패는 하드디스크, 웹하드 등 디지털 증거를 얼마나 잘 압수해서 분석하는지에 달려 있다”며 “유출 침해가 있을 때 기술 베이스있는 수사총량이 좀 더 넉넉해져야 하며, 재판과정에서 피해자 참여권이 확대돼야 한다는 점에 공감한다”고 했다.

앞서 권태신 전경련 부회장은 개회사를 통해 “우리나라가 무역액 1조2000억달러, 세계 무역 규모 8위의 강국으로 우뚝 서게 된 것은 반도체, 자동차와 같은 첨단기술 기반 산업이 약진했기 때문”이라며 “민간기업의 연구개발비는 연간 73조6000억원에 이르는데 우리 기업들이 피땀 흘려 어렵게 개발한 기술과 인재들이 해외로 빠져나가지 않도록 법적·제도적 보호조치를 강화해야 한다”고 말했다.

!['과대망상'이 부른 비극…어린 두 아들 목 졸라 살해한 母[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021700001t.jpg)