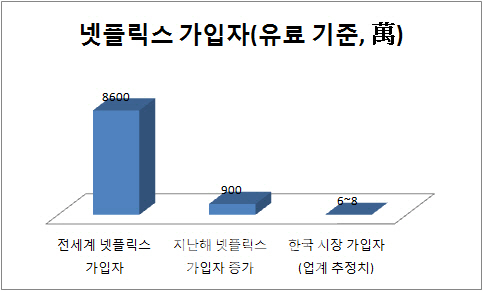

넷플릭스는 오는 7일이면 한국 시장 진출 1주년을 맞는다. 지난해 1월 7일을 글로벌 진출 기점으로 삼고 한국을 포함한 130여개 국가에서 서비스를 시작했다. 이후 추가 확보된 가입자 수는 전 세계적으로 900만여명에 이른다.

그러나 한국내 유료 가입자 수는 10만명 미만으로 추정된다. 지상파 방송 계열 OTT ‘푹’을 운영하는 콘텐츠연합플랫폼(CAP)의 이희주 기획실장은 지난 12월 27일 국회 OTT 세미나에서 “넷플릭스의 가입자 수가 6만정도 일 것”이라고 추정했다. 세계적인 서비스지만 한국 시장만 놓고 봤을 때는 초라하다는 평가다.

|

넷플릭스는 미국 시장에서 인터넷회선(IP)망을 통한 다시보기(VOD)로 성장했다. ‘하우스 오브 카드’처럼 작품성 높은 오리지널 콘텐츠를 선보이면서 넷플릭스 마니아까지 만들어낼 정도가 됐다. 넷플릭스는 현재 190개 국가에서 8600만 가입자를 확보했다.

지난해 투자한 콘텐츠 비용만 50억달러(약 6조원)다. 31개 TV 시리즈와 24개의 오리지널 장편 영화·다큐멘터리를 선보였다. 한국에서는 봉준호 감독과 넷플릭스 오리지널 영화 ‘옥자’를 제작하고 있다. 옥자는 올해 넷플릭스 가입자를 대상으로 개봉한다.

문제는 이 같은 넷플릭스의 오리지널 콘텐츠 전략이 한국 시장에서는 양적·질적으로 부족하다는 점이다. 모바일 방송 플랫폼 기업 옴니텔의 이희대 미디어홍보실 총괄은 “아직 국내에서 VOD 콘텐츠에 대한 유료 결제는 드라마, 오락 등 TV 프로그램이다”며 “넷플릭스는 콘텐츠 부문에서 (시청자들의) 결제 욕구를 올리기 낯설다”고 말했다.

소비자 시민단체인 녹색소비자연대전국협의회가 전국 남여 1000명을 대상으로 온라인 조사한 결과, OTT 서비스를 이용하는 주된 이유는 ‘지나간 TV프로그램 VOD를 시청하기 위해서’였다. 응답 비율이 55.4%였다.

실시간TV를 보기 위한 목적이라고 답한 비율도 23%였다. 영화나 기타 콘텐츠를 보기 위한 목적이라고 대답한 비율은 21.3%에 불과했다. 실제 OTT 서비스 이용시 주로 시청한 콘텐츠는 ‘예능 및 오락 프로그램’(68.4%)였다.

반면 넷플릭스 안의 국내 TV 콘텐츠는 드라마의 경우 2009년작 ‘꽃보다 남자’ 정도다. 등록된 영화도 최신작과는 거리가 멀다.

◇넷플릭스의 표준화된 가격 전략 ‘비싸다’ 반응

넷플릭스는 국내에서 상대적으로 비싸다는 평가를 받는다. 넷플릭스의 요금은 일반화질(SD), 고화질(HD), 초고화질(UHD) 3가지로 구분돼 있다. 월 정액제로 가입해 넷플릭스 내 콘텐츠를 무제한 볼 수 있다. 가격은 SD가 7.99달러, HD가 9,99달러, UHD가 11.99달러다.

우리나라 넷플릭스 가입자들이 일반적으로 이용하는 HD 서비스는 1만4500원이다. 실시간TV와 VOD가 동시 제공되는 디지털케이블TV의 월 정액이 1만원대 중반이거나 그 이하라는 점을 고려하면 싸지 않다. 미국 시장에서 넷플릭스가 누렸던 가격 경쟁력이 한국 시장에서는 통하지 않는 셈이다.

녹색소비자연대의 인식조사에서도 OTT 서비스에 대한 불만으로 ‘비싼 가격’(43.9%)이 가장 많이 꼽혔다. 콘텐츠 부재는 26.8%로 그 다음이었다.

다만 넷플릭스가 세계적인 서비스라는 점을 고려하면 한국 OTT 시장에는 위협적이라는 평가는 여전하다. 업계 관계자는 “글로벌 미디어들이 앞다퉈 국내 진출, 테스트베드로 활용하고 시장을 점유해 가는데 국내 유료방송시장 및 OTT 시장 구조 취약한 것은 문제”라며 “넷플릭스가 기술력과 자본력을 갖춘 해외 서비스라는 점에서 위협적일 수 밖에 없다”고 말했다.