|

우리나라에서 난민 지위를 얻는 일은 하늘의 별 따기 수준만큼 어렵다. 실제 예멘 출신 알렉스(35)씨는 무슬림 가정에서 태어나 기독교로 개종한 후 배교행위를 이유로 명예살인 위협을 받자 2012년 한국으로 도망왔다. 입국 직후 난민 신청을 했지만, 5년간 난민심사조차 받지 못하다가 2017년 개종의 진정성이 없다는 이유 등으로 난민 불인정 결정을 받았다. 아프리카 기니 출신 코이타 보 사란(26)씨도 마찬가지다. 그는 가족들에게 강요받아 강제 결혼을 했고, 가정폭력 등을 피해서 2016년 유학생 신분으로 한국에 들어온 뒤 난민 신청을 했지만 인정받지 못했다.

김진 사단법인 두루 변호사는 “난민법 취지는 난민을 인정하고 받아들이는 체계를 만드는 것이지만, 지금 한국의 난민인정 제도는 난민을 거절하는 장치로 이용되고 있다”며 “난민으로 도망쳐오면 심사에 필요한 서류를 챙기기 어려운데 서류 미확보로 인정을 안해주거나 가정폭력 피해로 도움받기 어려운 나라에서 나와 난민 신청을 할 때도 우리나라 기준으로 ‘사인 간의 갈등’이라고 여겨 불인정 되는 일도 있다”고 지적했다.

|

김 변호사는 “난민 불인정 사유서에서 ‘난민 사유가 없다’거나 ‘진술이 일관되지 않다’거나 굉장히 모호하게 적혀 있어서 명확하게 이유를 파악하기 어려운 상황”이라고 설명했다. 김연주 난민인권센터 활동가는 “최근 한국에서 난민불인정 결정을 받고 네델란드로 건너가 난민인정을 받은 분의 사례를 들어보면 심사관이 먼저 난민인정 및 불인정 보고서를 작성한 후 난민 신청자에게 보완할 기회를 주고 최종보고서를 완성해 심사하는 구조”라며 “급하게 온 난민에겐 (목숨의 위협 등) 증거가 없는 경우가 많기에 진술을 뒷받침할 증거를 난민에게 요구할 게 아니라 난민법에 따라 ‘사실 조사’하는 과정을 강화할 필요가 있다”고 강조했다.

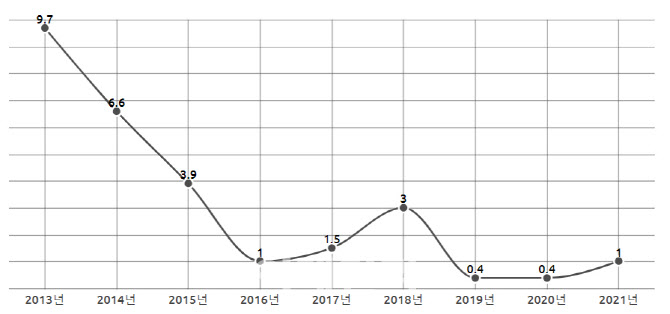

난민을 부정적으로 바라보는 국민 정서도 난민인정률이 낮은 한 이유다. 난민 제도에 있어 정부 차원의 ‘운영의 묘’가 필요한 시점이다. 한국 사회에선 무관심했던 난민 문제는 2018년 제주 예멘 난민 사태와 작년 아프가니스탄 특별기여자 입국, 최근에는 우크라이나 전쟁 등으로 보다 가까이 다가왔다. 이호택 국제난민지원단체 피난처 대표는 “국민이 난민에 대해 가진 의식 수준이 현재 난민인정률에 영향을 미친다”며 “난민을 부담스러운 존재, 무서운 존재, 불편한 존재로 여기는 편견을 사회적 논의와 합의를 통해 해소할 수 있어야 하지만, 기회가 부족했다”고 짚었다.

전문가들은 난민 문제를 ‘이민’ 정책으로 패러다임을 전환할 필요가 있다고 제언했다. 앞서 한동훈 법무부장관은 취임사에서 이민청 설립을 공식화하며 “이민정책을 수준 높게 추진해 나갈 체제를 갖춰 나가자”고 밝힌 바 있다. 이일 공익인권법센터 어필 변호사(난민인권네트워크 의장)는 “현재 출입국 당국의 난민 정책은 ‘한국에는 외국인이 있으면 안 되고, 이익이 되는 사람만 제한해서 허가해준다’는 식에 머물러 있는데 이제 이민 정책으로 패러다임 전환이 필요하다”며 “다양한 사람들이한국에서 어떻게 같이 잘 살 것인가를 준비하는 데에 이민청의 의미가 있다”고 강조했다.

![조상님도 물가 아시겠죠… 며느리가 밀키트 주문한 이유[사(Buy)는 게 뭔지]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021500087t.jpg)

![설에 선물한 상품권, 세금폭탄으로 돌아온 까닭은?[세상만사]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021500108t.jpg)

!['36.8억' 박재범이 부모님과 사는 강남 아파트는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021500062t.jpg)