|

[이데일리 경계영 기자] “오늘 외환당국 개입이 잘 보이지 않네요. 달러당 1160원대가 뚫렸는데도 별 다른 저지는 없는 듯합니다.”

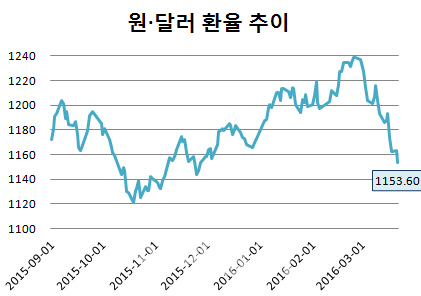

22일 서울 외환시장에서는 당국의 개입 경계감이 사라졌다. 불과 이틀 전인 지난 18일 원·달러 환율이 1156.3원까지 내렸다가 다시 1160원 위로 밀려 올라간 것과는 전혀 다른 모습이었다. 이날 원·달러 환율은 저항선으로 여겨진 달러당 1160원을 무너뜨리고 1150원에 이어 1153원대까지 그 수준을 낮췄다. 하루 내 하락 폭만 10원에 가깝다.

◇원·달러 환율, 넉달 전 수준으로 복귀

마켓포인트에 따르면 이날 원·달러 환율은 1153.60원에 장을 마치며 고점을 찍었던 지난달 25일 1238.80원 대비 6.88% 내렸다. 지난달 25일 이후 하락세로 가닥을 잡으며 17거래일 동안 원·달러 환율 수준을 계속 낮춰온 것이다. 이날 종가는 지난해 11월27일 1153.00원을 기록한 이후 4개월 만의 최저치다.

우리나라 원화만이 아니다. 이날 중국 위안화, 대만 달러화, 싱가포르 달러화, 일본 엔화 등 아시아 통화들이 전반적으로 약세를 나타냈다.

가장 큰 원인은 국제유가가 상승 기조로 돌아선 점이 지목된다. 배럴당 20달러 중반대까지 추락했던 유가는 브렌트유 기준 40달러를 웃돌고 있다.

지난달 말 열린 주요 20개국(G20) 회의에서 국제 금융시장 안정을 위해 미국 달러화 가치를 떨어뜨리기로 한 ‘상하이 비밀 합의’가 있었다는 점 역시 주요 요인으로 꼽힌다. 유신익 신한은행 금융공학센터 리서치팀장은 “연초부터 강세를 보이던 달러화가 약세로 돌아서야 각국 통화정책이 실패하지 않을 수 있다는 데 합의를 이룬 것으로 보인다”고 설명했다.

국제 금융시장이 위험자산 선호로 분위기가 돌아서자 달러화를 사들이던 물량이 롱스탑(손절매도)을 내놓기 시작했다. 원·달러 환율이 넉달 전 수준으로 낮아지자 수출업체에서는 원화 강세를 활용해 달러화를 원화로 바꾸려는 네고물량을 쏟아냈다. 주식시장에서는 외국인이 ‘사자’를 보이며 외환시장에 힘이 돼주고 있다.

특히 이날 하락 폭을 더욱 키웠던 것은 당국의 개입 경계감이 사라진 영향이 컸다. 유일호 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 기자들과 만난 자리에서 “최근 원·달러 환율 하락 속도가 환율이 오를 때와 비교해 급하지 않다”고 밝혔다. 개입 경계감을 누그러뜨린 것이다.

시중은행 한 외환딜러는 “실수요 물량이 들어오면서 그간 원·달러 환율의 하단을 지지하던 당국 개입 경계감도 주춤했다”며 “유일호 부총리의 발언도 일부 영향이 있었다”고 전했다.

◇불 켜진 ‘위험자산 선호’…1140원대 찍을까

추후 환율의 방향은 더 가늠하기 어려워졌다. 다만 시장에서는 원·달러 환율이 당분간 더 내릴 가능성에 무게를 두고 있다. 분위기 자체가 내림세로 달라졌다는 판단에서다.

전승지 삼성선물 연구원은 “장 시작부터 역외에서 달러 매도(숏)가 나타났고 아시아 통화도 전반적으로 강세를 보이는 등 롱(달러 매수) 심리가 약해지고 있다”고 봤다.

또 다른 외환딜러는 “지금과 같은 분위기가 계속된다면 달러당 1150원대 밑으로도 내릴 수 있다”며 “시장 전반적으로 환율을 더 낮춰 부르는 등 롱에 베팅하던 시각이 바뀌었다”고 말했다.

당분간 국제 금융시장을 위험자산 선호 분위기로 바꿔놨던 국제유가에 주목해야 한다는 의견도 나온다.

유신익 팀장은 “위험자산 선호로 분위기가 바뀐 지금, 원·달러 환율이 1140원대로 내려갈 수 있겠지만 수입업체 결제수요 등으로 하단이 지지될 순 있을 것”이라며 “다만 다음달 중순까지 국제유가가 배럴당 50달러대까지 오르면서 지금과 같은 하락 혹은 박스권에서 원화 강세 흐름이 이어질 것”이라고 예상했다.