환경부는 작년 12월부터 올 4월까지 디젤차 20종을 조사한 결과 닛산 캐시카이의 배출가스 저감장치가 환경인증 때만 작동하고 일반적인 운전조건에서 작동하지 않도록 임의설정했다고 16일 발표했다. 환경부는 한국닛산에 3억3000만원의 과징금과 판매중단, 이미 판매된 캐시카이에 대한 리콜, 대표이사 검찰 형사고발 조치를 하기로 했다.

문제가 된 캐시카이는 닛산이 영국에서 생산하는 유럽형 소형 SUV로 국내에서는 지난해 11월 출시해 지금까지 총 814대 판매됐다.

|

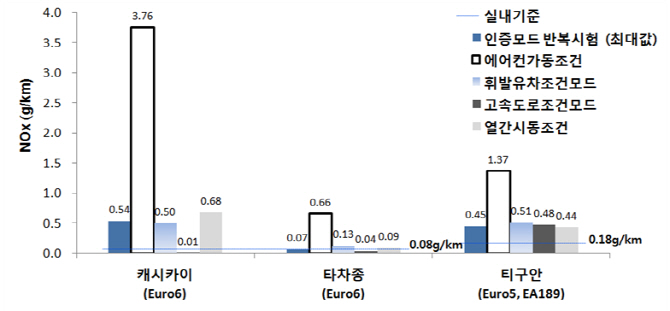

환경부는 캐시카이가 엔진 흡기온도가 35℃를 넘어가면 배출가스 저감장치 중 하나인 배출가스재순환장치(EGR, exhause Gas Recirculation)가 작동하지 않은 걸 조작 근거로 봤다.

보통 외부온도 20℃에서 30분 정도 주행하면 엔진룸 흡기온도는 35℃ 이상이 된다. 정부 환경인증 검사가 30분 이내에 끝난다면 인증은 통과하되 실제 주행 땐 EGR이 작동하지 않게 되는 셈이다.

EGR이란 엔진에서 한 번 쓰인(배기한) 가스를 다시 흡기 쪽으로 보내 재연소하는 장치다. 공기를 재활용함으로써 흡기 중 산소량을 줄이고 온도를 낮춰 질소산화물(NOx) 배출을 줄여준다. 2009년 유럽이 적용을 시작한 새 환경규제 유로5를 만족하기 위해 도입됐다. 유로5 적용 후 모든 차량을 NOx 배출량을 180㎎/㎞ 이내(유로6는 80㎎/㎞)로 맞춰야 했다.

문제는 EGR을 사용해 산소량이 줄어든 공기를 재활용하다보니 차량 성능 저하가 불가피하다. 탄소(카본) 찌꺼기가 쌓여 정화기능이나 출력 저하 우려도 있다. 고객에게 최대한 높은 연비와 성능을 제공해야 하는 제조사로선 각국 환경 규제는 피하는 선에서 EGR 작동을 최대한 줄이려는 욕구가 들 수밖에 없다.

현대·기아차는 앞서 에어컨을 켜면 EGR을 작동하지 않도록 해 2006~2011년형 디젤차 87만대에 대해 무상수리한 바 있다. 더 거슬러 올라가면 르노와 볼보트럭, 포드, 혼다 등도 미국 등지에서 수십·수백억원 규모의 벌금을 낸 바 있다.

|

환경부도 반복적인 시험을 통해 판단한 것이지 폭스바겐 때와 마찬가지로 EGR과 관련한 직접적인 임의설정 증거를 밝혀낸 건 아니다. 그러나 닛산 유로6 모델에 대한 배출가스 시험은 세계 최초인데다 일반적인 운행조건인 엔진 흡기온도 35도에서 EGR이 작동하지 않았다는 건 명백한 규정 위반이라고 보고 추가 소명이 없는 한 이달 중 제재를 시작할 계획이다.

◇환경부 조사 강화에 떨고 있는 디젤차 업계

함께 조사받던 나머지 19개 차종 제조·수입사는 당장 한시름 놓게 됐다. 그러나 여전히 긴장의 끈을 놓지 못하는 분위기다.

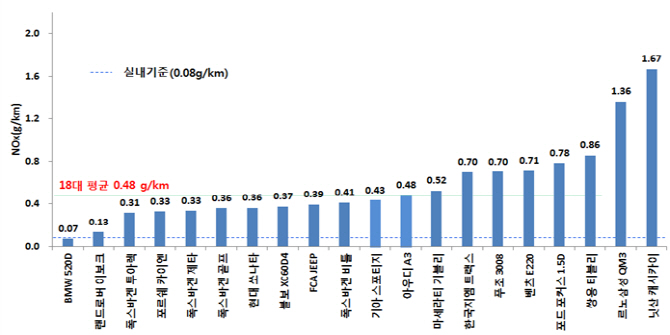

이번 조사에서도 BMW 520d 1개 차종을 뺀 19개 대부분 차종이 실외 도로주행 시험에서 유로6 NOx 배출가스 기준을 1.6~20.8배 넘겼다. 특히 르노삼성 QM3는 기준치보다 배출량이 17.0배 많아 올 연말까지 개선책을 마련키로 했다. 그밖에 한국GM 트랙스 디젤과 푸조 3008, 메르세데스-벤츠 E220, 포드 포커스 1.5d, 쌍용 티볼리의 NOx 배출량도 기준치인 80㎎/㎞의 8~11배에 달했다.

이들 차종 모두 뚜렷한 임의설정 근거가 없어 제재를 받지 않았을 뿐이다. 환경부가 매년 100차종씩 임의설정 여부를 수시 검사하고 내년 9월부터는 전 차급에 대한 실도로조건 배출허용 기준을 적용키로 한 만큼 언제 환경 이슈가 스스로에 닥칠지 모르는 상황이다.

자동차 제조·수입사는 공식적으론 ‘우린 걱정 없다’면서도 내부적으론 EGR 설정 등 환경 이슈에 대한 자체 점검에 들어갔다.

이번 조사 대상 차종에 포함된 한 제조사 관계자는 “매년 강화되고 있는 각국 환경 규제는 사실 특정 업체에 국한된 문제가 아니다”라며 “관련 연구개발(R&D) 투자를 늘리고 자체 검증을 강화하는 등 환경 이슈에 대한 대책을 계속 강화할 것”이라고 말했다.

|

![[단독]정부, 최저임금 적용 않는 '외국 가사사용인' 도입안 철회](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600108t.jpg)

!['히로시마 원폭 1500배 에너지' 30만명 희생 인도양 대지진 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600021t.jpg)