그런데 지원 규모를 더 늘리지 않아도 ‘지원 기준과 방식만 바꾸면 경제 전체 생산이 최대 0.7%까지 늘어난다’는 연구 결과가 제시되면서, 중소기업 지원제도 전반을 재설계해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

|

한국은행이 8일 발표한 ‘우리나라 중소기업 현황과 지원제도 개선방안’ 보고서에 따르면 우리나라 중소기업은 전체 기업의 99.9%, 고용의 80.4%를 차지하고 있다. 특히 2000년대 이후에는 벤처산업 성장과 연구·개발(R&D) 증가로 혁신 역할이 강화됐고, 2010년대 이후에는 부가가치 성장 기여도가 대기업을 웃돌고 있다.

그러나 양적 비중과 달리 질적 성과는 부진하다. 제조업 기준 중소기업 노동생산성은 대기업의 약 32%에 그치며 경제협력개발기구(OECD) 평균인 55%에도 크게 못 미친다. 중소기업이 중견기업으로 성장하는 비율이 낮고, 오히려 중견에서 다시 중소기업으로 돌아오는 ‘성장 역전 현상’도 확대되고 있다.

기업의 진입·퇴출이 하락하고, 한계기업 비중이 2012년 12.6%에서 2024년 18.0%로 증가하면서 산업 생태계 전반의 역동성이 떨어졌다는 점도 문제로 지적된다.

반면 우리나라의 중소기업 정책은 양적으로 확대돼왔고, 규모도 큰 편이다. 산업화 초기에는 대기업 중심 성장전략을 보완하는 역할에서 출발했으나, 외환위기 이후에는 중소기업의 성장·혁신을 촉진하는 방향으로 발전돼 왔다.

2022년의 국내총생산(GDP) 대비 정부 보증부 대출 비중을 보면 OECD 평균은 1.4%지만 한국은 6% 후반을 기록하고 있다. 지난해 정부의 정책자금과 신용보증 규모가 1997년 대비 각각 5.4배, 7.8배나 늘어난 현실을 감안하면 ‘지원은 많은데 성과는 부족한’ 구조적 문제가 더 뚜렷해졌다는 평가가 나온다.

중소기업 지원은 매출 증가, 고용 확대, 폐업률 감소 등 외형적 성과와 단기 생존 안정에는 분명한 효과가 있는 것으로 나타났다. 그러나 생산성, 수익성 향상이나 설비투자 확대 같은 중·장기 성장기반 강화에는 기여가 미미해, 지원의 질적 성과는 제한적이라는 지적이다.

오히려 한계기업 비중이 늘고 민간 금융을 위축시키는 ‘크라우딩 아웃’ 등 부작용도 확인되면서, 현재의 지원 구조가 지속 가능한 성장으로 이어지지 못하고 있다는 평가다.

중기 지원, ‘얼마’가 아니라 ‘누구·어떻게’에 집중

|

현행 중소기업 지원제도는 여러 구조적 한계로 인해 생산성과 잠재력이 높은 기업을 제대로 선별하지 못하는 것으로 지적된다. 우선 지원 기준이 매출 규모 중심으로 설계돼 사실상 보편지원에 가깝게 작동하고, 중소기업 지위가 각종 지원·규제의 경계선이 되면서 기업이 성장을 회피하는 ‘피터팬 증후군’도 나타난다.

또한 구조조정과 퇴출 제도가 미비해 부실기업 정리가 지연되고 정부 자금이 비효율적으로 쓰이며, 부처별 중복 사업과 정책 분산으로 지원의 효율성도 낮다는 지적이다. 이런 구조적 문제로 ‘창업-성장-퇴출’의 선순환이 막히면서 경제 역동성 제고 효과도 제한되고 있다.

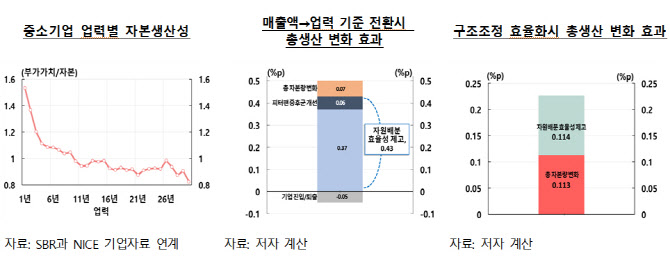

한은의 거시모형 분석에 따르면 지원 기준을 매출액에서 ‘업력’ 등 생산성에 가까운 지표로 바꾸기만 해도 총생산이 0.45% 늘어난다. 여기에 피터팬 증후군 완화 효과로 0.06% 성장할 수 있다. 또 구조조정 제도를 미국, 일본 등 선진국 수준으로 정비하면 추가로 0.23% 성장 효과가 나타나, 지원 구조 개편만으로 총 0.4~0.7%의 성장 여력이 생긴다는 계산이다.

구체적으로는 ▲생산성·혁신역량 기반의 정교한 선별 기준 도입 ▲기업 성장 단계에 맞춘 지원체계 ▲부실기업 조기 정리와 회생 지원을 위한 구조조정 시스템 구축 ▲산재한 지원사업을 통합하는 원스톱 플랫폼 마련 등이 핵심 과제로 꼽힌다.

최기산 한은 경제연구원 거시경제연구팀 과장은 “연간 GDP 개념보다는 중소기업 지원 개편으로 인해 우리나라의 장기 성장 잠재력이 0.7% 오른다고 봐야한다”며 “향후 중소기업 지원제도는 지원사업 수나 예산 규모 등 지원의 ‘양’을 늘리기에 앞서, 대상 선별 및 인센티브 구조의 개선을 통해 생산성과 역동성을 높이는 방향으로 보완될 필요가 있다”고 강조했다.

![경찰, 승진 지역 내 서장 역임 1회 제한 없앤다[only 이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031101296t.jpg)