|

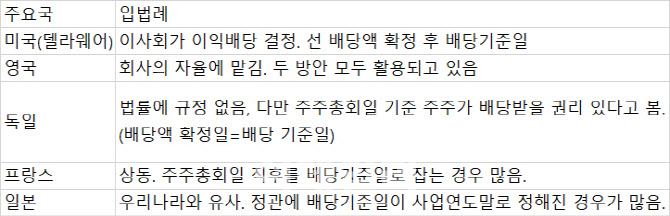

실제로 주요국가들은 배당 기준일을 회사 자율에 맡기고 있다. 미국은 이사회가 이익배당을 결정하는데 먼저 배당액을 확정한 뒤 배당기준일을 결정한다. 영국과 독일, 프랑스는 회사 자율에 맡기고 있다. 다만 한국 상법 462조는 확정된 이익 배당의 처분을 결정하는 것은 주주총회의 보통결의에 맡기고 있다.

특히 미국의 경우 분기 순이익이 확정되는 즉시 기업은 배당금 지급을 결정하기 위한 이사회를 소집, 배당결의를 하고 동시에 주당배당금과 배당기준일, 배당지급일 등을 시장에 공개한다.

반면 우리나라에서는 대부분의 기업이 12월 말 정기배당 기준일을 정하고 이듬해 3월 중하순 정기주주총회에서 배당액을 최종 결정하고 있다. 한국상장회사협의회에 따르면 이달 기준 코스피 상장법인 790개사 중 737개사가 결산기 말일을 배당기준일로 두고 있는 것으로 집계됐다.

국제적으로도 우리나라 제도가 표준과 다르다는 평가는 꾸준히 제기돼 왔다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)에서 매년 발표하는 글로벌 마켓 접근성 평가에는 “한국이 배당 기준일 이후에 배당액이 공개가 돼서 국제 관행과 다르다”는 내용이 담겼다. 아시아기업지배구조협회(ACGA)에서는 “상법 개정을 통해 약간의 개선이 있었으나 글로벌 기준과 다소 다르다”고 평가했다.

이에 회사가 먼저 배당액을 확정한 상태에서 배당 기준일을 정할 수 있는 제도적 뒷받침이 필요하다는 의견이 나온다. 정 교수는 “12월 말부터 3월 중하순까지는 최종 배당금액이 확정되지 않은 상황에서 주식거래가 이뤄지게 된다”며 “배당 관련 정보가 주가에 반영되지 않는 것인데 1월 말에서 2월 초에 이사회에서 미리 배당액을 결정해 공시하는 방법으로 완화가 가능하다”고 제안했다.

특히 국내법상 분기배당 제도는 법적으로 배당 기준일을 먼저 정하고 배당액을 확정하게끔 강제하기 때문에 개정이 필요하다고 지적했다. 그는 “선택권을 회사가 갖기 위해서는 자본시장법의 개정이 필요하다”며 “기업이 각자 상황에 맞게 투자자들에게 좋은 평가를 받을 수 있는 방법을 선택할 권리를 부여해야 한다”고 말했다.

이윤수 금융위원회 자본시장정책관은 토론회에서 “상장사들의 주요 의사결정에 영향을 많이 미치는 문제”라며 “전격적 제도 시행보다는 다양한 옵션을 부여해 기업들이 자율적으로 선택을 할 수 있는 환경을 마련하는 것이 중요할 것으로 보인다”고 말했다.