|

[이데일리 김미경 기자] “연기자와 스태프들의 10년간 흔적이 사라진다고 하니 억울하다. 그들의 노고에 박수를 보낸다”(연출 손진책), “내 집처럼 게릴라극장을 쓰면서 혜택을 많이 봤다. 아름다운 극장의 추억을 길이 기억하고 싶다”(연출 박근형), “연극을 지켜온 선후배들에게 부끄럽고 존경한다. 폐막 무대에 설 수 있어 기쁘다”(배우 명계남), “다양한 실험을 할 수 있는 게릴라극장은 진주 같은 곳이었다”(연출 이병훈), “나는 대본을 펴들면 이 극장 무대가 먼저 떠오른다”(연출 윤광진), “게릴라는 언제나 ‘비빌 언덕’이었다”(극작가 겸 연출 오세혁).

수많은 연극인들의 쉼터이자 삶의 주무대였던 ‘게릴라극장’이 16일 문을 닫았다. 극단 연희단거리패가 2004년 동숭동에 짓고, 지난 2006년 혜화동으로 옮겨 재개관한지 11년만이다.

|

이날 ‘황혼’의 마지막 공연 뒤 가진 폐관식은 축제의 현장과 다름 없었다. 일반 관객은 물론 배우 손숙, 연출가 손진책·이병훈·박근형·오세혁, 김윤철 국립극단 예술감독, 이승엽 세종문화회관 사장 등 연극계 인사들이 모여 한 시대를 풍미한 극장의 마지막 시간을 함께 했다.

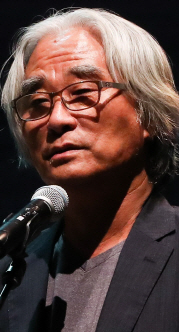

이윤택 연희단거리패 예술감독은 “혜화동 골목의 게릴라극장은 ‘오프 대학로’를 자처하면서 변방에 있었지만, 역설적으로 소극장 연극의 메카로서 귀중한 역할을 해냈다”고 자평했다.

그동안 극장의 살림을 이끌어온 연희단거리패의 대표이자 김소희 배우는 극장을 찾은 관객과 연극인에게 “정말 고맙다”며 큰절을 한 뒤 울먹이기도 했다. 김 대표는 “극장의 문을 닫는 시간이 가까워지면서 그동안 많은 분들로부터 도움을 많이 받았다는 사실을 알게 됐다”며 “게릴라극장은 정말 행복한 극장이었다”고 회상했다. 이어 “내게 게릴라극장은 연극의 교실이었다. 연극을 사랑하는 것이 얼마나 힘든 일인지를 가르쳐줬다. 게릴라극장과 함께해온 10여년간, 나는 연극을 더 크게 품는 법을 배웠다”고 말했다.

이날 폐관식에는 블랙리스트에 오른 연극인부터 부역자로 낙인 찍힌 문화체육관광부 관계자 등이 나란히 참석해 눈길을 끌었다. 이에 배우 손숙은 “연극은 용광로와 같은 것”이라며 “오늘 게릴라극장을 봐도 알 터다. 그 속에는 블랙리스트도, 레드리스트도 없다. 연극은 하나다. 정치로 장난치지 말라. 연희단거리패의 가는 행보를 계속 지켜봐 달라”고 했다.

연희단거리패는 지난해 말 인근 명륜동에 개관한 ‘30스튜디오’에서 게릴라극장의 정신을 이어갈 방침이다. 이윤택 예술감독은 “게릴라극장의 이름을 계속 쓰지 않기로 한 것은 이제 새로운 시대, 변화의 시대가 오고 있기 때문”이라면서 “이제 게릴라 시대를 떠나보내고 새로운 변화를 시대를 맞고자 한다. 특정한 성격을 의도적으로 드러내거나 색깔을 내세우지 않고 다양한 세대를 아우를 수 있는 소극장 운동을 할 것”이라고 강조했다.

이어 “갈수록 연극하기가 힘들어진다. 자본의 논리에 지배당하지 않고 연극을 계속할 수 있을까 걱정인데 지원금을 안 받더라도 할 수 있는 방법을 찾고자, 먹고 자고 연습하고 커피와 책을 파는 30스튜디오를 구상했다”며 “자가 발전할 수 있는 시스템으로 연극을 해나가고 싶었다. 내가 연희단거리패에 없어도 공연이 계속될 수 있는 불굴의 난공불락 아지트를 만들고자 한다”고 웃었다.

한편 게릴라극장의 대미를 장식한 연극은 ‘황혼’(채윤일 연출)이었다. 이 작품에는 배우 명계남과 김소희, 인윤철, 노심동이 출연했다. 작년 11월 게릴라극장에서 국내 초연한 ‘황혼’은 세상에서 밀려난 노년의 이야기로 깊고 솔직하게 존재의 밑바닥을 드러내면서도 격조를 잃지 않는다는 점에서 폐관작으로 마지막 무대를 꾸몄다.

|

|

![[단독]SNS 성범죄 증거 삭제 막는다…'불법 영상물 보전명령 도입'](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112900101t.jpg)

!["성관계 요구 알려질까"…십년지기 숨지게 한 일가족[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112900003t.jpg)