|

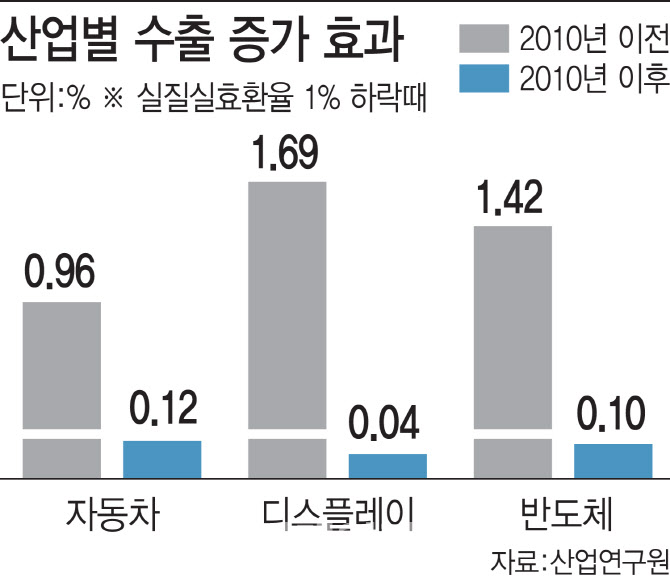

보고서는 2010년을 기점으로 원·달러 환율과 수출의 관계성이 크게 약화했다고 봤다. 2010년 이전까진 실질실효환율(교역 상대국과의 교역량·물가 변동을 반영한 환율)이 1% 내렸을 때 주요 산업 수출이 0.71% 늘었으나, 이후 수출 증가율은 0.55%로 줄었다는 게 그 근거다. 특히 디스플레이(1.42%→0.10%)와 반도체(1.42→0.10%), 자동차(0.96→0.12%), 이차전지(0.27→0.09%) 업종은 환율과 수출의 상관관계가 사실상 사라진 것으로 관측됐다. 일반기계(0.82→0.53%)나 섬유(0.56→0.52%), 석유화학(0.65→0.66%) 등 다른 주요 업종도 2010년을 전후로 소폭 줄었거나 큰 변화가 없었다.

가공 단계별로 보면 1차산품은 2010년 이전까지는 실질실효환율 1% 하락 때 수출이 1.27% 늘었으나 2010년 이후 수출은 오히려 0.62% 줄며 관련성이 아예 사라진 것으로 나타났다. 원유나 광물 등은 환율과 무관하게 국제 시세에 따라 움직이게 된 것이다. 중간재(0.92→0.65%)나 최종재(0.53→0.48%)에서도 환율과 수출의 상관관계가 약화한 모습이었다.

보고서는 우리의 수출 구조가 기술집약적 산업군으로 바뀐 데 따른 긍정적 변화라고 분석했다. 2010년 이전까진 주변국 경쟁기업과 가격 경쟁을 해야 해서 환율 영향이 컸으나, 반도체나 이차전지, 디스플레이 기업이 세계 시장을 선도하면서 환율 변화에 따른 가격 영향에서 자유로워졌다는 것이다.

이소라 부연구위원은 “장기적으론 환율 변동에 의존하지 않는 경제구조로의 변화가 바람직하다”며 “국내 제품의 기술 고도화와 공급망의 주도적 지위를 확보하는 동시에 내수 부문의 성장으로 내수·해외 부문의 동반 성장 경제구조를 지향해야 할 것”이라고 말했다.

보고서는 다만 특정 가공단계에선 환율 영향력이 오히려 더 커졌고, 앞으로 환율이 수출에 끼치는 영향이 다시 커질 수도 있는 만큼 정부와 각 기업의 환율변동 대비 체계 구축이 필요하다고 제언했다. 실제 최종재 중 소비재는 2010년 이전까지 실질실효환율이 1% 내릴 때 수출이 0.23% 늘었으나 그 이후엔 이보다 많은 0.25% 늘어나는 것으로 나타났다.

이 부연구위원은 “수출에 대한 환율 영향력은 앞으로 다시 변화할 가능성이 있다”며 “환율 변동이 국내 경제에 끼치는 부정적 영향을 줄이기 위해 취약 산업·기업에 대한 환율변동 위험 관리 시스템과 금융지원 환경을 구축해야 할 것”이라고 말했다. 그는 이어 “최근처럼 환율 변동이 국내 물가에 끼치는 영향을 고려해 핵심 원자재와 부품을 더 안정적으로 수급하고 수급처를 다변화하는 대응 체계도 마련해야 한다”고 덧붙였다.