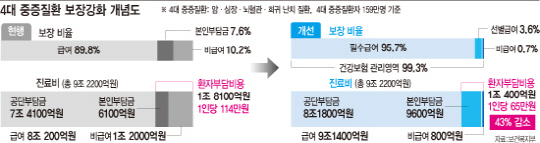

26일 복지부가 발표한 4대 중증질환 보장성 강화계획에 따라 필수의료서비스에 대한 환자의 진료비 부담은 크게 줄 전망이다. 하지만 비급여의 절반을 차지하는 3대 비급여(선택진료비, 상급병실료, 간병비)의 진료비 부담은 그대로라는게 한계다.

◇고가항암제·MRI 등 건강보험 확대..3대 비급여는 제외

건강보험이 적용되지 않는 비급여 의료서비스 중 환자 치료에 반드시 필요한 필수의료는 건강보험에 편입하고, 비용효과가 미흡하지만 환자의 선호가 있는 의료는 ‘선별급여’로 일부만 보장한다는 게 이번 계획의 핵심이다. 고가 항암제, MRI 등의 검사는 2016년까지 단계적으로 건강보험 적용을 받게 되고 로봇수술, 카메라 내시경 캡슐내시경 등은 단계적으로 20~50%만 보장받는 선별급여로 분류된다.

|

하지만 이번 제도 개선안에 환자의 부담이 큰 3대 비급여는 반영되지 않았다. 선택진료비와 상급병실료만 해도 7400억원(2011년)에 이르고, 간병비는 추계도 없다. 필수의료를 건강보험이 보장하더라도 환자가 실제 체감하는 의료비 절감 효과는 크지 않을 거라는 전망이 나오는 게 이 때문이다. 제도가 바뀐 후 예상되는 건강보험 보장률도 현재 75%에서 약 82~83%순으로 약 7~8% 오르는데 그친다. 복지부는 올 연말께 3대 비급여 개선방안을 발표할 계획이지만, 건강보험 보장 확대가 아닌 제도 개선에 초점을 맞추고 있다.

◇선별급여, 비급여 관리 ‘효과적’..과잉진료 우려

이번에 처음 도입된 선별급여는 의학적 필요성은 낮으나 환자 부담이 높은 고가의료, 임상근거 부족으로 비용효과를 검증하기 어려운 최신 의료기술의 일부를 건강보험이 보장하는 방식이다. 이 제도는 정부의 통제 밖에서 무한 팽창하는 비급여를 건강보험 관리 영역으로 끌어들인다는 점에서 의미를 갖고 있다.

복지부 관계자는 “선별급여를 통해 비급여의 비용이 낮아지고 지속적인 재평가를 통해 퇴출되는 선순환이 나타날 것”이라고 말했다. 복지부는 3년마다 재평가를 통해 비용 대비 치료효과가 향상되거나 사회적 수요가 큰 의료수요는 필수급여로 전환한다는 계획도 가지고 있다.

한편에선 의학적 필요성이 낮은 의료기술에 굳이 건강보험을 적용할 필요가 있느냐는 비판이 나온다. 선별급여가 확대되면 의료기관의 과잉 진료를 부추길 것이라는 지적도 제기된다. 1000여개에 이르는 선별급여 항목을 효과적으로 관리할 수 있겠냐는 우려도 있다.

한편 일부 시민·사회단체는 이번 4대 중증질환 보장성 강화 계획에 대해 ‘공약 파기’라며 강력 반발하고 있다. 4대 중증질환을 전부 보장하겠다는 박근혜 대통령의 공약 취지에 위배된다는 것이다.

민주노총 등 6개 단체는 이날 복지부 앞에서 기자회견을 갖고 “4대 중증질환 보장성 강화계획을 철회하고 원점부터 재설계하라”고 주장했다. 이들 단체는 특히 “3대 비급여 문제를 회피하는 것은 대국민 사기극”이라면서 “건강보험 효율성을 저해하는 선별급여도 절대 수용할 수 없다”고 강조했다.

▶ 관련기사 ◀

☞ 4대 중증환자 부담 줄긴 주는데..특진·간병비 부담 여전

☞ 4대 중증질환 치료제·MRI 등 필수의료 정부가 보장