민자발전사가 절대 손해를 보지 않는 이유는 전력판매방식 덕분이다. 현재 전력을 생산하고 있는 주요 민자발전소는 대부분 한전과 전력수급계약(PPA)을 맺고 있다. 이는 1990년대 민자발전소의 사업 안정성을 보장해주기 위해 민자발전소가 만든 전력 전부를 한전이 사주기로 한 것이다.

하지만 2001년 전력거래소가 생긴 이후에는 시장을 통해 판매가가 정해진다. 시장에서 전력은 원가가 가장 싼 순으로 판매된다. 대신 가격은 그날 팔리는 전력 중 가장 비싼 가격으로 일괄 적용된다. 예를 들어 필요한 전력이 100㎾라고 치자. 먼저 원료비가 가장 싼 원자력과 석탄 순으로 전력을 사고, 그래도 부족한 전력은 원가가 비싼 LNG발전소에서 사 채운다. 이때 LNG발전소의 전력 생산 원가에 적정수익이 더해진 가격이 최종 가격이 된다. 원자력과 석탄으로 만들어진 전력도 이 가격을 주고 산다. 원자력과 석탄 발전이 더 큰 이익을 얻을 수 있는 셈이다.

지식경제부 관계자는 “현재 민간발전소는 대부분 LNG방식이고 따라서 원가를 낮춰야 전력을 판매할 수 있다”며 “민자발전소간 경쟁을 통해 원가를 낮춰 전기가격을 낮출 수 있다”고 설명했다.

하지만 이같은 경쟁이 적용되지 못하고 있다. 현재 전력 상황은 공급이 부족해 모든 발전소가 가동되야 한다. 가장 비싼 전기도 없어서 못사는 상황. 추가로 만들어질 민자발전소는 석탄을 원료로 한다. 원가가 낮은 석탄을 이용해 생산된 전력은 전량 판매될 가능성이 높다. 사실상 경쟁이 없는 것과 마찬가지다.

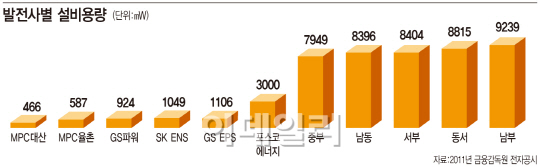

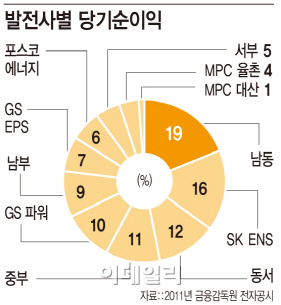

절대 수익을 보장받고 있는 민자발전소에게 지금의 블랙 아웃 수준의 수급 상황은 오히려 수익을 극대화 시켜주고 있는 셈. 실제 지난해 주요 민자발전소들은 3401억원에 달하는 순이익을 올렸다. 이들 발전소의 전력생산설비용량은 7132㎽. 한전 발전자회사들은 민간사의 6배에 이르는 4만2803㎽의 설비용량을 갖췄지만 4273억원의 순익을 올리는데 그쳤다. 때문에 국정감사에서 민간발전사의 수익이 과도한 것 아니냐는 지적이 나오기도 했다.

|

지경부 전력진흥과 관계자는 “민자석탄발전소가 생기면 경쟁을 시키기 위해 표준비용을 적용할 것”이라고 설명했다. 각 석탄발전소에서 전력을 생산할 때 드는 비용을 취합해 기준이 되는 비용 수준을 정하고, 이 비용에 적정수익률(대략 5~6% 수준)을 더해 가격이 결정될 것이란 설명이다. 현재 석탄발전소는 모두 한전의 발전자회사가 운영 중으로 시장가격보다 싸게 한전에 공급되고 있다.

문제는 ‘전력은 공공재’라는 점이다. 물가 상승 우려에 전기요금은 사실상 원가 이하에서 동결 상태다. 민자발전소의 수익은 보장해줘야 하고 전기료를 올릴 수 없는 한전이 모든 부담을 짊어지게 됐다. 지난해 한전의 적자 규모는 3조원을 넘어섰다. 당장 급한 불을 끄기 위해 발전자회사에서 전력을 살 때는 가격 조정을 해 값을 낮추고 있지만 민간발전소에 이를 적용할 수는 없다.

|