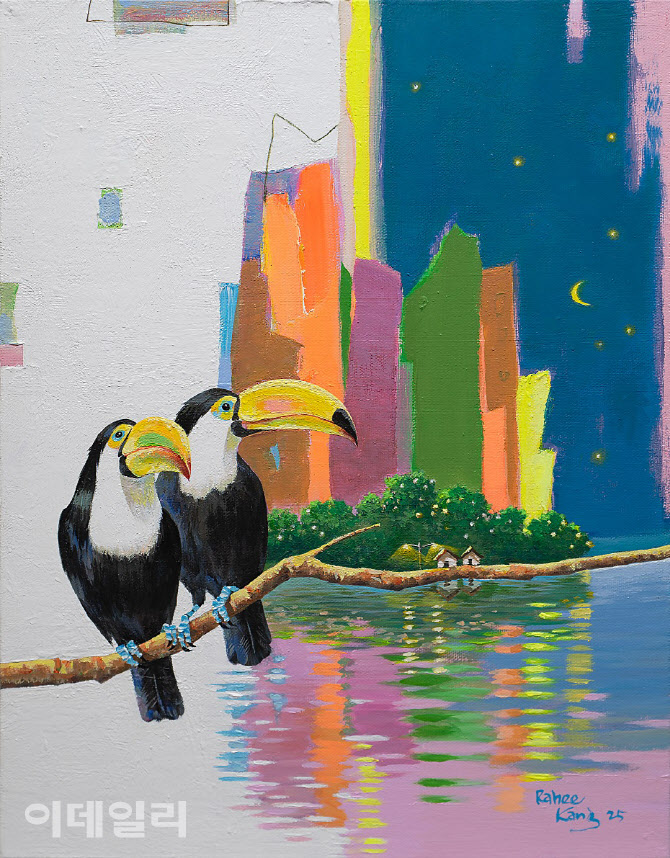

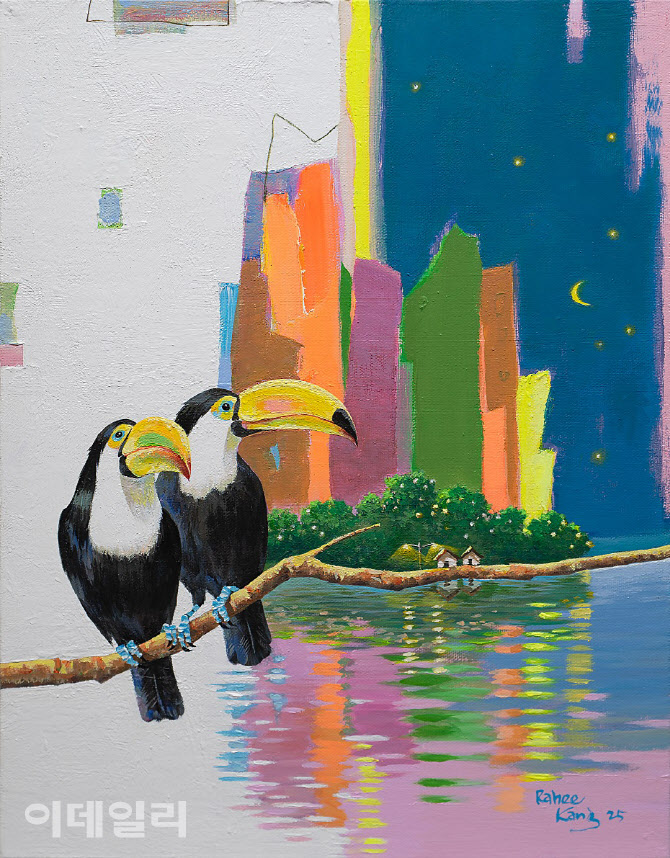

△강라희 '도시 속 고요'(2025)

자연 강조한 작가만의 유토피아 새겨

섬세한 구상에 올린 내재적 추상으로

세상 소음 벗긴 시공간 '달빛 푸른 섬'

[이데일리 오현주 문화전문기자] 끝을 감춘 회벽에 기댄 색색의 기둥들이 길죽하게 솟아 있다. 그 서먹한 동거를 위로하듯 키 낮은 나무숲이 발이 돼준 듯하고. 조명이라곤 그믐달에서 잘려나온 쪽빛, 점점이 박힌 별빛뿐인데, 이 도시를 비추는 찰랑거리는 수면은 그 색들을 잘도 잡아내고 있다.

| | 강라희 ‘도시 속 고요’(2025 사진=작가) |

|

그런데 이 풍경이 전부가 아니다. 이 모두를 지긋이 지켜보는 이방의 눈이 있으니, 검은 털에 노란 부리가 독특한 새 두 마리.

작가 강라희의 붓이, 아니 섬이 도시로 스며들었다. 작가는 그만의 유토피아를 화면에 새겨왔다. 이름 하여 ‘오아시스’. 잔잔한 바다에 피어난 푸른 섬, 그 섬에 오도카니 멈춘 자동차, 그 차를 비추는 달, 그 달을 벗 삼아 나는 행글라이더 등이 오아시스를 충족시켰더랬다.

굳이 설명이 없어도 의도는 선명하다. 자유와 휴식, 위로와 치유. 그런 작가의 오아시스가 문득 도시로 건너온 거다.

‘도시 속 고요’(Stillness in the City·2025)는 섬이 돼 도시로 건너온 작가의 새로운 유토피아라고 할까. 검은 털 노란 부리의 새 ‘토코투칸’을 앞세워서. “아마존에 살면서 과일 씨앗을 퍼뜨려 생태계에 기여한다는 토코투칸을 문득 기억해냈다”는데. “누구나 품고 사는 오아시스, 하지만 정작 떠날 순 없는 이들을 위해 내줬다”는 ‘떠나고 싶은’ 섬이다.

세상 복잡한 소음을 전부 벗겨낸 시공간. 섬세한 구상으로 꾸렸지만 결국 내재적 추상이 화면 전반에 심겨 있다.

몯10월 27일까지 서울 종로구 윤보선길 갤러리71서 여는 개인전 ‘달빛 오아시스’(Moonlit Oasis)에서 볼 수 있다. 신작 회화작품 25점을 걸었다. 캔버스에 아크릴. 31.8×40.9㎝. 작가 제공.

| | 강라희 ‘보라색숲으로의 여행’(A journey of the Violet Forest ·2025), 캔버스에 아크릴, 162.2×112.1㎝(사진=작가) |

|

| | 강라희 ‘안녕, 오아시스!’(Hello, Oasis!·2025), 캔버스에 아크릴, 31.8×40.9㎝(사진=작가) |

|

| | 강라희 ‘기억의 섬’(The Island of Remembrance·2025), 캔버스에 아크릴, 90.9×72.7㎝(사진=작가) |

|

![박재현 연임 못하나…한미사이언스, 이사회서 새 대표 후보 논의[only 이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/03/PS26031101657t.800x.0.jpg)