|

이번 대책은 정부가 도널드 트럼프 미국 행정부가 촉발한 관세전쟁 대응 차원에서 우리 주요 수출 품목인 반도체 부문의 경쟁력을 높이기 위한 것으로 반도체 혁신·성장 생태계 구축을 위해 반도체 분야의 투자를 기존 26조원에서 33조원으로 확대했다.

이를 위해 ‘필수 추가경정예산안’(추경안)에 총 5000억원의 예산을 반영했다. 이는 △인프라 구축 △소재·부품·장비(소부장) 투자 지원 △차세대 반도체 개발 △우수 인재 확보 등에 쓰일 예정이다.

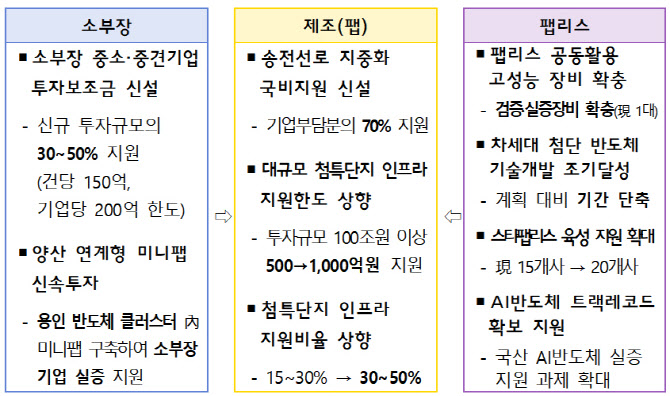

우선 정부는 반도체 메가클러스터 전력공급 등 인프라 구축에 올해 추경안 중 626억원을 투입한다. 용인·평택 반도체 클러스터에서 기업이 부담하는 송전 인프라 구축 비용이 과다한 측면이 있어 송전선로 지중화 비용의 70%를 국비로 지원한다는 방침이다.

또한 투자규모 100조원 이상 국가첨단전략산업 특화단지에 대한 전력·용수 등 인프라 국비지원 한도도 최대 500억원에서 1000억원으로 상향하고, 특화단지 기반시설 국비지원 비율을 현행 15~30%에서 30~50%로 올릴 계획이다. 인천·시흥, 대전 등 지난해 6월 추가 지정된 바이오 특화단지 기반시설 지원기준도 새롭게 마련할 예정이다.

정부는 소부장 중소·중견기업 투자보조금도 신설했다. 우리 첨단산업 핵심품목은 미국, 네덜란드, 일본 등 의존도가 높아 공급망 리스크가 커 공급망을 새롭게 개편할 필요성이 큰 상황이다. 이에 정부는 소부장 기업의 입지·설비 신규 투자규모의 30~50%를 지원한다. 각각 건당 150억원, 기업당 200억원이다.

강윤진 기재부 경제예산심의관은 “올해 약 15~20개 소부장 기업이 실제 신규 투자할 것으로 예상되며, 이를 반영해 추경에 700억원을 반영했다”며 “투자 보조금으로 최대 50%, 여기에 투자세액공제로 중소기업은 최대 30% 세금 감면이 가능하다. 이론적으로 최대 80% 수준까지 정부 지원을 받을 수 있게 된다”고 했다.

아울러 지난달 도입한 50조원 규모의 첨단전략산업기금을 3개월 내 집행할 방침이다. 특히 기존 17조원 규모의 반도체 저리대출을 3조원 이상 추가공급해 반도체 분야에 2027년까지 20조원 이상 투자한다는 게 정부 복안이다. 정부는 기금을 낸 산업은행의 적극적인 정책금융 수행에 대한 재정건전성 지원을 위해 재정출자도 검토하고 있다. 산은 출자분 약 2000억원은 추경안에 반영할 예정이다.

차세대 반도체 개발 분야에선 팹리스 기업이 자유롭게 활용 가능한 고성능 장비를 대폭 확대한다. AI 반도체 등 첨단 시스템 반도체의 복잡도 증가로 시제품 제작 전·후 성능 검증을 위한 장비 필요가 한데 장비 구축에 막대한 비용이 들어 영세 팹리스 기업은 장비 구매나 설치, 사용에 한계가 있다.

정부는 팹리스 기업들이 고성능 장비를 공동으로 활용할 수 있도록 검증(시제품 제작 전 설계오류 최소화) 장비를 추가 구축한다. 현재 1대를 갖춰놨지만 올해 1대(대당 약 70억원) 더 구비할 계획이다. 시제품 제작 후 실증 장비(대당 약 12억원)도 올해 1대 신규로 구축한다. 팹리스 기업 첨단장비 공동이용 지원에는 올해 72억원의 비용이 드는데 추경안에 23억원을 반영했다.

또한 용인 반도체 클러스터 내 실제 양산 환경에 접근한 미니팹(성능평가시설)을 오는 2031년까지 구축해 소부장 기업들의 실증을 지원한다. 이 같은 첨단 반도체 양산 연계형 미니팹 구축(R&D)을 위해 오는 2031년까지 총 4469억원을 쓸 예정이다.

이 밖에도 미래 핵심 기술로 꼽히는 NPU(신경망 처리장치) 등 AI 반도체, 프로세싱인메모리(PIM) AI 반도체, 첨단패키징, K클라우드 핵심 기술 개발의 기간 단축을 위해 올해 총 2208억원을 투입한다. 또 국내 신진 석박사 대상 연수·연구 프로그램과 해외 고급인재 유치 프로그램을 신설하고, 수도권에 집중된 반도체 아카데미를 전국으로 확대(2곳)할 예정이다. 이를 위해선 추경안에 10억원을 반영했다.

|