|

[앵커]

삼성전자 직원이 반도체 기술을 중국으로 빼돌리려던 사건 들어보셨죠. 대한민국의 위상이 높아질수록 우리 첨단 기술을 탈취하려는 시도들이 늘고 있습니다.

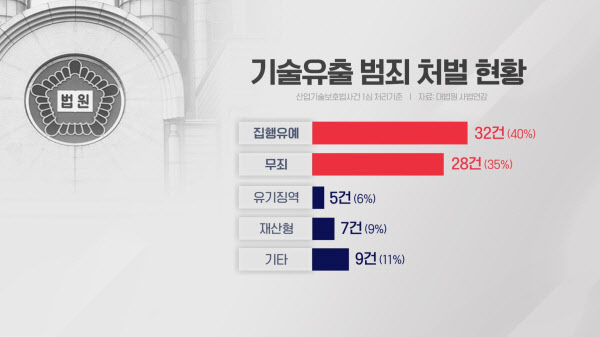

범죄를 통해 벌어들일 수 있는 기대 수익은 큰 반면 처벌이 약한 탓인데요. 이를 근절하기 위해 여야가 뜻을 모았으나, 법원행정처 제동으로 인해 지지부진합니다. 문다애 기자입니다.

[기자]

지난달 삼성전자 상무와 SK하이닉스 부사장 등을 지낸 전직 기업인 7명이 재판에 넘겨졌습니다. 삼성전자 반도체공장 설계자료를 몰래 빼내 중국에 ‘복제 공장’을 만들려고 했기 때문입니다.

산업기술 유출은 날로 늘고 있습니다. 국가정보원에 따르면 2018년부터 2022년까지 적발된 산업기술 해외유출 사건은 총 93건. 한 달에 1.6건씩 해외로 유출된 셈으로, 대부분 반도체(24건)와 디스플레이(20건), 이차전지(7건) 등 첨단·주력 산업인데다, 누적 피해 금액은 25조원에 달합니다.

|

실제로 이번 삼성전자 사건의 예상 피해액은 9조원에 달하지만, 처벌은 징역 1년 6개월에 집행유예 2년, 벌금 1000만원에 불과했습니다.

왜 이런일이 벌어졌을까요. 산업기술보호법의 양형 기준이 낮은 것도 이유지만, 근본적으로 국가안보에 대한 모법인 ‘형법 제98조’ 때문입니다.

현행 간첩죄는 대상을 ‘적국(북한)’으로만 한정해, 외국이 국가 기밀을 수집하고 유출하거나 사주해 안보를 위태롭게하는 행위를 처벌할 법적 근거가 없습니다. 국가의 경쟁력이 안보를 넘어 경제가 된 시대적 변화를 반영하지 못하고 있는 겁니다.

[김두식/법무법인세종 대표변호사]

“경제 안보가 중요해지고 정치·경제·사회·문화 모든 부분이 국가안보에 연결돼 있기 때문에, 포괄적 안보상황에 맞게 법을, 간첩행위를 처벌하는 조항을 둬야하는데, 제98조는 너무 제한적이에요. 적국이란 개념도 그렇고 간첩행위가 무엇인지도 명시가 안돼있고”

현재 미국과 중국 등 대부분 국가들은 자국에 해가 되거나 타국을 이롭게 하는 행위에 대해 ‘간첩죄’를 적용해 중형에 처하고 있는 상황.

이에 여야 공통으로 개정 필요성을 공감하고 개정안을 마련했습니다. 간첩죄 적용 대상에 ‘외국과 외국인 단체’를 추가해 처벌 범위를 확대하고 수위도 높이는 게 골자입니다. 더불어민주당은 이상헌 의원이, 국민의힘은 조수진 의원이 대표 발의했습니다.

|

“현재 사적 이익을 목적으로 기술을 해외에 유출하는 경우와 외국정부의 사주를 받아 유출하는 행위가 모두 단순 기술유출로 처벌되고 있습니다. 그러나 외국 정부를 위해 기술을 유출하는 행위는 타국을 이롭게 한 행위로 간첩죄로 처벌되어야 합니다.”

하지만 현재 법원행정처에 발목이 잡혀 개정안은 속도를 내지 못하고 있습니다. 산업기술 유출은 ‘산업기술유출방지법’, 군사기밀 유출은 ‘군사기밀보호법’으로 처벌할 수 있어 법 체계상 검토가 필요하단 겁니다.

|

[김두식/법무법인세종 대표변호사]

“그건(산업기술유출방지법, 군사기밀보호법) 굉장히 제한적이에요. 보호하는 대상도 제한적이고 기본적으로 우리 국가의 외적인 안전을 보호한다는 측면에서는 그것을 목적으로 하는 법이 아니기 때문에 우선 가장 모법이 되는 형법 제98조 자체를 합리적으로 개정해 놓고 다른 법률과의 관계를 살펴봐야하지 않나. 법원행정처는 다른 법률과의 관계 처벌수위의 불균형을 고려한 것인데, 본말이 전도된 것이 아닌가.”

국회도 법원행정처의 결정을 이해하기 어렵다는 입장.

[이상헌/더불어민주당 의원]

“지금 논의되고 있는 형법 개정은 여야 정치권뿐 아니라 대기업, 행정부 등 모두가 필요성을 강하게 제기하고 있습니다. 산업 기술 확보가 앞으로의 경제 패권을 가르는 만큼 형법 개정안은 꼭 통과돼야 합니다.”

특히 국회 법안 심사과정에서 국가핵심기술과 방위산업기술도 국가기밀에 해당한다고 명확히 한 상황.

이에 따라 개정안이 통과된다면 적국, 외국 또는 외국인 단체를 위해 국가의 중요기술을 유출하거나 외국 정부 소속 또는 외국인 단체가 중요기술을 탈취하면 간첩죄 적용이 가능해집니다.

[스탠딩]

대한민국의 위상이 날로 높아지는 가운데 안보의 범위를 넓혀, 우리의 핵심 자산 유출을 막기 위한 노력에 대해 국민적인 관심이 필요해보입니다. 이데일리TV 문다애입니다.

[영상취재 강상원, 양국진/영상편집 김태완]