|

[이데일리 이명철 기자] 화제의 드라마 ‘응답하라’ 시리즈에도 수차례 나왔듯이 하이텔이나 유니텔은 1990년대 유일한 ‘정보의 바다’였다. 이후 전면에 등장한 인터넷은 PC통신 시대를 마감하고 ‘닷컴’ 열풍을 이끌었다. 최초 인터넷 포털인 다음커뮤니케이션도 관심의 수혜를 톡톡히 누리면서 대표주로 입지를 굳혔다. 하지만 포털의 몰락과 네이버의 나홀로 성장은 체질 개선의 압력으로 작용했고 결국 스마트폰 선도기업과의 합병을 선택했다. 웹메일·인터넷카페로 시작해 온라인투오프라인(O2O, 온라인과 오프라인을 연계한 서비스) 기업을 꿈꾸는 카카오(035720), 이번에는 차세대 시장을 주도할 수 있을까.

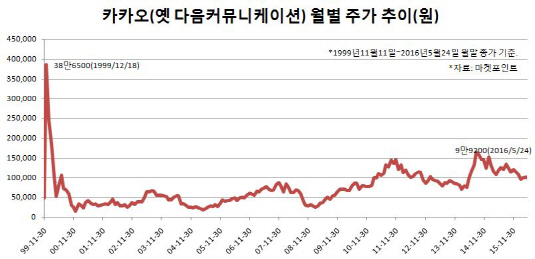

상장 한달새 주가 34배…닷컴 열풍 주도

다음커뮤니케이션은 1995년 이재웅 전 대표가 설립했다. 1997년 무료 웹메일(전자우편)인 ‘한메일넷’ 서비스를 제공하고 1999년 포털사이트를 다음(Daum)으로 개편하고 카페 서비스를 실시했다. 야후나 라이코스 등 해외 대형 포털이 득세하던 때에 국내 최초 무료 웹메일과 인터넷 카페 서비스는 주목을 받았다. 1998년말 100만명에 그쳤던 회원은 1999년말 500만명에 이어 2000년말에는 2000만명으로 기하급수적인 증가세를 보였다. 1999년 11월11일 코스닥시장에 상장하면서 투자자들로부터 러브콜이 쏟아졌다. 1만1200원으로 시작했던 주가는 12월28일 사상 최고가인 38만6500원까지 치솟았다. 한 달이 조금 넘은 시점에 주가가 34배 가량 폭등한 것이다. 이때는 닷컴 열풍이 불면서 새롬기술(현 솔본(035610)), 한글과컴퓨터(030520) 등 대표 인터넷 업체들의 주가가 일제히 급등했던 때이기도 하다.

닷컴 열풍의 거품이 꺼지자 다음 역시 이듬해 상반기 10만원선까지 주가가 떨어졌다. 하지만 이는 옥석 가리기에서 나타나는 현상일 뿐 1위 포털 업체 성장성에 의문을 다는 이들은 많지 않았다. 당시 사업 구조는 전자상거래(다음쇼핑몰), 호스팅서비스가 전부였다. 1999년 기준 매출액은 77억원으로 이중 전자상거래가 84%를 차지했다. 상장 후 2000년대 들어 자회사 출자 설립과 해외투자, 유상증자 등으로 외형성장을 이뤘다. 매출액도 2000년 285억원, 2011년 910억원으로 급성장했다. 2000년말 1만원대까지 떨어졌던 주식도 다시 상승곡선을 그렸다.

‘전지현’의 네이버에 밀려 2위업체로

2000년대 초반까지만 해도 다음은 명실상부한 토종 1위 인터넷 포털이었지만 검색 서비스로 차별을 둔 네이버라는 강력한 경쟁자가 등장했다. 2002년 10월 정보를 공유하는 형태의 대화형 검색 서비스 ‘지식in’을 오픈했다. 이듬해 학술논문 검색 등 기능을 강화하면서 검색 분야에서 압도적인 점유율을 기록해나간다. 이때부터 인터넷 포털 시장의 판도가 뒤바뀌기 시작한다. 2004년 무렵부터 방문자 수에서 다음을 추월한 네이버는 이후 2000년대 중반 1위 굳히기에 들어간다. 다음은 해외 사업자인 야후 등과 점유율 싸움을 벌이고 싸이월드를 앞세운 네이트에게 쫓기는 형국이 된다.

검색을 통한 사용자 유입 증가로 광고 매출에서도 격차가 벌어졌다. 2004년 기준 온라인 광고(배너·검색) 매출액은 네이버가 약 1200억원으로 988억원인 다음을 앞질렀다. 2005년에는 네이버가 2318억원 급증한 반면 다음은 1222억원으로 소폭 증가에 그쳤다. 같은해 4분기에는 네이버가 국내 포털사업자 중 배너광고 매출 1위를 기록하기도 한다. 카페 분야에서 자존심을 지키던 다음은 2007년 들어서는 순방문자 수에서 네이버에 밀리며 2위로 내려가게 된다. 네이버 카페가 불과 2003년 서비스를 시작한 것을 감안하면 짧은 시간에 추격을 허용한 것이다. 2004년 유명 배우 전지현이 광고에 출연해 “난 네이버 카페로 간다”라는 카피를 읊조린 것처럼 상당수 사용자들이 네이버로 자리를 옮겼다. 매출액이 2005년 2025억원에서 2010년 3455억원으로 증가한 사이 네이버는 3575억원에서 1조3215억원으로 ‘1조 클럽’에 가입했다. 2008년에는 네이버가 유가증권시장으로 이전상장하는 것도 바라볼 수밖에 없었다.

카카오와 결합으로 승부수…“O2O 선점”

포털 점유율 분야에서 판세를 뒤집기가 어렵다고 느낀 다음은 2014년 5월 카카오와의 합병을 결정했다. 합병을 결정할 무렵 주가는 PC온라인 광고의 성장 둔화와 모바일 성장동력 부재로 이후 주가 하락이 이어지던 시기였다. 다음과 카카오의 합병비율은 1대 1.56으로 카카오가 사라지게 되는 흡수합병이었지만 실상은 김범수 카카오 의장이 합병법인인 다음카카오의 최대주주에 오르는 되는 구조였다. 현재 사명이 카카오로 바뀌었듯이 합병 시점부터 ‘다음’은 사실상 역사 속으로 사라진 것이다. 합병 전 2014년 5000억원 수준이던 연결 기준 매출액이 지난해 9322억원으로 급증하는 등 성과는 확실했다. 주가 역시 합병 기대감에 2014년 상반기 7만원대에서 하반기 17만~18만원대까지 올랐다.

합병법인은 모바일을 통한 광고와 전자상거래, 금융결제(핀테크) 등 새로운 사업모델을 도입하게 된다. 지난해 11월말 한국금융지주(071050)와 함께 인터넷은행에 진출키로 한 것은 이러한 변화의 첫 걸음이었다. 지난해 ‘카카오 택시’를 선보이며 뛰어든 O2O사업은 미래 성장 잠재력이다. 올해는 2분기 대리운전 서비스인 ‘카카오 드라이버’를 비롯해 본격적인 사업을 펼쳐나갈 예정이다. 다음달에는 ‘카카오 헤어숍’을 출시하고 하반기 주차 서비스와 가사도우미 서비스까지 내놓을 예정이다.

증권가는 카카오톡의 확실한 경쟁력을 시너지로 창출할 수 있는 O2O사업 성장성에 기대를 걸고 있다. 황승택 하나금융투자 연구원은 “광고와 게임 등 기존서비스의 실적 부진에 따른 부담을 고려할 때 O2O의 성과는 중장기 주가흐름에 변수가 될 것”이라며 “카카오 드라이버 성공시 프리미엄이 주가에 반영될 수 있다”고 진단했다.

▶ 관련기사 ◀

☞ 앱스토리몰, 스마트 전동 킥보드 "잭핫 카본 전동 킥보드" 예약 판매 실시

☞ [이기자의 株스토리]삼성SDS에 지배구조란…걸림돌 혹은 디딤돌

☞ [이기자의 株스토리]절치부심 GS건설, 건설명가 영광 되찾을까