|

13일 국토연구원의 ‘국토정책브리프’에 따르면 2019년 기준 국내 주거취약계층은 292만5000가구로 집계됐다. 이는 전체 가구(2000만 가구)의 14.6%에 해당하는 규모다.

주거취약계층이랑 비주택에 거주하거나 소득대비 임대료가 지나치게 높은 가구를 의미한다. 즉 고시원이나 비닐하우스, 컨테이너 등에 사는 이들도 여기에 포함에 된다.

이들의 절반 이상인 56.6%가 월세로 살고 있으며, 전세도 32.7%나 됐고 자가는 7.4%에 불과했다. 이들의 월세 비중은 일반가구에 비해 높다. 일반가구는 자가가 58.0%로 가장 많았고, 월세(23.0%) 전세(15.1%) 등으로 집계됐다.

문제는 주거취약계층을 위한 주거복지 정책이 있지만, 효과가 미비하다는 것이다. 국토연구원에 따르면 정부 지원책에 대해 알고있다고 응답한 주거취약계층은 88.5%로 집계됐지만, 실제로 수혜를 받고 있는 가구는 전체의 21.0%에 불과했다.

|

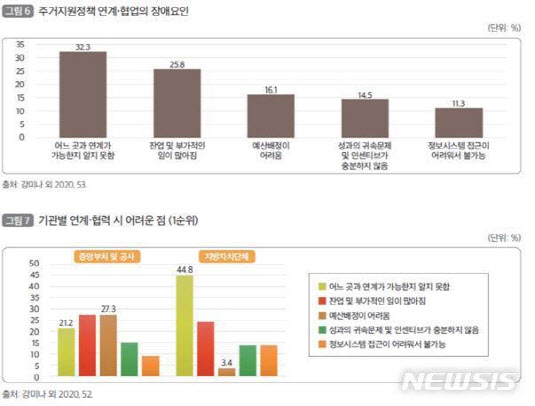

이처럼 주거복지가 제대로 작동하지 않는 이유로는 ‘칸막이 행정’이 원인으로 꼽힌다. 강미나 국토연구원 선임연구위원은 “주거취약계층 대상 정책업무와 사업은 여러 부처가 관련돼 있으며, 정부 부처 및 정책 간, 그리고 관련기관 간 연계·협력 요구가 오랜 기간 지속돼 왔으나 실제 연계·협력이 원활하게 이뤄지고 있지는 못하다”고 평가했다.

실제 주거복지 정책은 국토부가 주관부처이지만 기획재정부 등 다수의 정부부처와 LH, 건강보험관리공단 등 정부 산하공기업들이 관련돼 있다.

△공공임대주택 정책은 국토부와 보건복지부, 행정안전부, LH △주거급여는 국토부와 복지부, 사회보장위원회 △주택개량은 국토부, 산업통상자원부, 농림축산식품부, 환경부 △주거복지서비스는 국토부, 복지부, LH, 건보공단 △금융지원은 국토부와 기재부 등이 맡고 있다.

결과적으로 여러 군데가 주거복지 정책에 관여하면서 업무 효율이 떨어지고, 연계 활동이 제한되는 부작용이 작동했다는 것이다.

국토연구원은 이같은 문제를 해결하기 위해 △(주거지원사업의) 연계·협력 강화를 위한 법령 정비 및 제도 관련 인프라 구축 △관련 기관의 사호 이해도 제고 △공동 목표 달성을 위한 사업기획 및 수행 △관련 데이터 정보 시스템 개선 등을 제안했다.

강 선임연구위원은 “매년 주거취약계층 지원 관련 예산이 확대되고, 대상자가 늘어나고 있는 것은 다행스러운 일이다”면서도 “정보를 제대로 활용하지 못해 사각지대나 중복 수혜자가 발생하는 일을 막기 위한 ‘칸막이 방지 대책’ 마련이 시급하다”고 말했다.

![러시아가 누리호 엔진 줬다?”...왜곡된 쇼츠에 가려진 한국형 발사체의 진실[팩트체크]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/03/PS26031301228t.jpg)

![살인 미수범에 평생 장애...“1억 공탁” 징역 27년 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031400001t.jpg)