세계적인 인구학자 데이비드 콜먼 교수는 17일 서울 포스코센터에서 열린 한반도미래인구연구원 초청 강연에서 이같이 말했다.

이날 주제는 ‘저출산 위기와 한국의 미래:국제적 시각에서 살펴보는 현실과 전망’이다. 콜먼 교수는 40년 이상 인구문제를 연구한 세계 인구학 분야의 권위자다. 영국 옥스퍼드대 인구학 교수와 케임브리지 세인트존스 컬리지 학장을 역임했다. 산업계의 인구통계학적 동향과 사회경제적 결과에 관심을 가지고 일본, 네덜란드, 에스토니아 등 여러 국가의 인구 연구기관과 공동연구를 수행하고 있다. 2006년 유엔 인구 포럼에선 우리나라의 심각한 저출산 현상을 언급하며, 대한민국이 인구소멸로 인해 지구상에 사라지는 최초의 국가가 될 것으로 전망하며 인구 위기를 환기시켰다.

|

발등의 불이 떨어진 대한민국 정부는 2006년부터 16년간 280조원이라는 천문학적 예산을 저출산대책에 쏟아부었다. 하지만 합계출산율은 차츰 내려갔고 지난해에는 0.78명으로 OECD 최하위 성적을 기록했다.

콜먼 교수는 “종말은 아직”이라면서도 “한국은 2750년 소멸 위험이, 일본은 3000년에 완전히 사라질 것”이라고 전망했다. 짧은 경제발전과 사회변화의 괴리, 가족중심주의와 가부장적인 사회 등이 지속되고 있다는 점이 두 나라의 공통점으로 꼽혔다.

저출산 문제를 극복할 방법은 없을까? 콜먼 교수는 “그 방법을 알았다면 노벨상을 받았을 것”이라며 “다만 경제적 지원만으로는 해법이 될 수 없다. 폰지 사기나 다름없다. 다른 국가들도 해결하지 못했다. 동일한 문제가 있어도 해결되지 않고 관리가 되고 있는 수준”이라고 짚었다.

일각에서는 이민정책이 해법일 될 수 있다고 제안하고 있다. 하지만 콜먼 교수는 이 부분에 대해서 회의적인 반응을 보였다. 그는 “2000년쯤에 UN에서 발표한 연구보고서에 따르면 한국이 현재 인구구조를 유지하기 위해선 68억명의 이민자를 받아야 한다. 이는 전세계 인구”라고 말했다. 이어 “어느 정도 지금의 인구구조 유지할 수 있겠지만, 시간이 지나면 이민자로 인구가 대체될 거고 고령화될 것”이라고 덧붙였다.

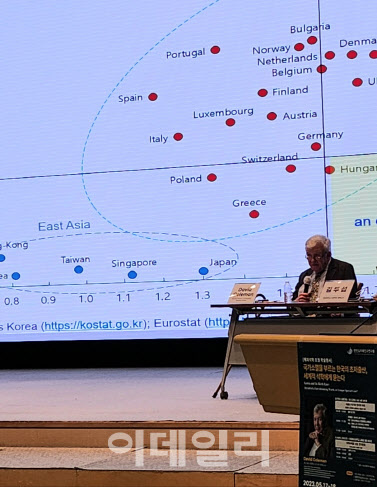

그는 높은 출산율을 기록 중인 유럽에서 배워야 한다고 봤다. 특히 프랑스는 1939년 이후부터 여야 정권교체와 상관없이 일관된 가족정책을 추진해왔던 것이 주효했던 점이고 봤다. 스웨덴은 결혼한 여성이 경력단절 없이 다시 노동시장에 진입할 수 있게 장애물을 제거하는데 초점을 뒀다. 이들 국가 모두 합계출산율이 1.7명 이상을 꾸준히 유지 중이다.

콜먼 교수는 “가족 유형과 상관없이 가족지원이 좀 더 광범위하게 이뤄져야 한다”며 “다양한 가족형태를 인정하고 사교육 지양, 고용안정화 등도 함께 추진돼야 한다. 문화가 바뀌어야 한다. 그리고 모든 정책은 일관적으로 지속적으로 이뤄져야 성공한다”고 강조했다.

콜먼 교수는 최근 정부의 주 최대 69시간 근무제에 대해서 우려를 표했다. 그는 “현 정부에서 근로시간을 상향하는 움직임이 있는 것으로 알고 있는데 (인구정책과) 반대되는 움직임”이라고 지적했다. 이어 “한국 기업의 역할이 한국에선 특히 중요하다”며 “기업이 근로자에게 일을 더 적게 하라고 장려해야 한다. 여성에게 동등한 취업권과 승진기회를 더 적극적으로 줘야한다”고 강조했다.