출발점은 글로벌 신용시장을 꽁꽁 얼려버린 일년전 리먼브러더스 사태. 당장이라도 대공황이 엄습할 듯 싶었던 분위기는 `경제난 극복`을 위해 각국에 재정의 강력한 역할을 주문했다. 자생력을 잃어버린 민간부문을 대신해 유효수요를 만들어내야 한다는 실천 과제는 명확했다.

다행히 우리 정부는 과감하고 재빨랐다. 수퍼 추경까지 편성하고 `조기집행`이라는 기치 아래 곳곳에 재정을 퍼부었다. 결과도 만족스러웠다. 불과 지난 1분기만 해도 각종 위기설에 휩싸였던 한국이 `경제위기 극복 우등생`이라는 칭송을 받기에 이른 것.

하지만 국가의 마지막 보루인 재정건전성에는 비상등이 켜졌다. 빚내서 벌인 잔치인 만큼 곳간이 비어간다는 우려의 목소리가 커지고 있다. 정부는 빠르면 2013년 균형재정을 달성한다는 청사진을 내놨지만 달성이 가능할 지에 대한 의구심은 적지 않다.

무리한 감세정책 기조 아래 복지예산등 한번 늘리면 줄일 수 없는 경직성 예산이 급증하는 등 해결해야 할 과제가 수두룩하다. 경제가 회복되면 세수가 늘어나 재정건전성도 회복될 것이라는 정부의 막연한 논리는 설득력이 약해졌다. 저출산, 고령화와 통일 비용등 미래 재정의 잠재 충격변수까지 겹쳐지면서 국가재정의 위기감은 더욱 고조되고 있다.

◇ `적중한` 확장적 거시정책..`경제위기 우등생`

정부의 공격적인 확장적 거시정책은 `A` 학점을 받을 만하다. 한국은 경제개발협력기구(OECD) 30개 회원국중 가장 빠른 속도로 위기전의 정상궤도에 들어설 태세다.

리먼 사태 직후인 작년 4분기 -5.1%의 `자유낙하`를 경험한 한국 경제는 1분기만에 플러스 성장세로 돌아선 뒤 2분기에는 2.6%라는 `깜짝` 성장률을 기록해 세계를 놀라게 했다. 설비투자와 고용 등 민간부문의 자생적 경제회복력이 숙제로 남아있긴 하지만 급기야 올해말이면 작년 경제규모 수준을 회복할 것이라는 전망까지 잇따르고 있다.

두말할 나위없이 이러한 성공적 위기극복의 일등공신은 정부의 확장적 거시정책기조다. 지난 1~2분기 정부의 재정집행 등에 따른 국내총생산(GDP) 기여도는 위기전 2년간 평균인 0.6%포인트의 3~4배인 각각 1.5%포인트와 1.9%포인트를 기록했다는 게 이를 입증한다. 반면 민간부문의 경우 오히려 GDP를 각각 -5.8%포인트와 -4.4%포인트를 끌어내렸다.

정부는 이를 위해 작년말 근 30년만에 수정예산으로 10조원을 증액한데 이어 지난 4월에는 28조원이 넘는 수퍼 추경을 짰다. 한국은행도 5.25%였던 기준금리를 2%까지 낮추면서 확장적 거시정책에 동참했다. 이밖에 외화유동성 공급, 수출 및 중소기업 보증 등 각종 지원책이 쏟아져 나왔다.

|

◇ `흔들리는` 마지막 보루..`재정악화 그림자`

하지만 국가의 재정건전성에는 빨간 비상등이 켜졌다. 당면한 `경제난 극복`을 위해 적자예산을 편성하는 등 씀씀이를 대폭 늘린 후유증이다. 한국처럼 자원이 없는 소규모 개방경제(small open economy)의 경우 환율, 유가, 금융위기 등 외부충격을 흡수할 수 있는 마지막 보루는 재정이다. 따라서 재정건전성 악화는 국가의 근간을 흔들 만한 중차대한 위험 요소다.

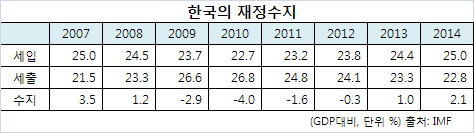

객관적인 데이터로 보면 한국의 재정부담 능력은 아직 양호한 편이다. 한국의 GDP 대비 국가채무는 주요 20개국(G20) 평균인 70%대의 절반 수준이다.

문제는 재정 악화의 속도다. 작년말 GDP의 30.1%(308조원) 수준이던 국가채무는 올해 GDP 대비 35.6%인 366조원에 이를 전망이다. 관리대상수지 기준으로 GDP의 5%인 51조원의 재정적자가 발생하기 때문이다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 내년 국가채무는 400조원을 돌파해 GDP 대비 48%로 치솟고 2014년에는 500조원에 육박할 것으로 예상된다.

이렇게 되면 불과 6년만에 국가채무가 200조원이나 급증하는 셈이다. 뿐만 아니라 2007년 281개 중앙정부 준공공기관의 예산이 175조원에 달해 중앙정부 일반회계예산 156조원을 넘어서는 등 간접적인 재정압박 잠재요인도 만만치 않다.

|

◇ `곳곳에 암초`..무리한 감세·성장률저하에서 고령화·통일비용까지

관건은 재정건전성 확보의 묘책을 찾아낼 수 있느냐에 있다. 정부는 국가채무를 GDP 대비 40%를 초과하지 않도록 관리하고 재정수지 균형을 빠르면 2013년에 달성하겠다는 목표를 제시했다. 특히 168조원의 공적자금을 투입했던 IMF 외환위기 때의 극복 사례를 들며 경기가 정상궤도에 진입하면 세수가 자연스럽게 늘어 재정건전성도 상당부분 회복될 것이라는 논리를 갖고 있다.

그러나 지금의 주변환경은 IMF 때와는 다르다. 우선 지나친 감세정책에 예상 못했던 경기침체 상황까지 겹치면서 세수 확보에 비상이 걸렸다. 이에 따라 이명박 정부의 대표적 경제공약인 747(7%성장, 국민소득 4만달러, 세계 7대 강국)을 기반으로 한 공격적인 감세정책은 암초에 걸렸다. 경제주체에게 세금을 깎아주면 소비와 투자가 늘어나 경제가 활성화되고, 그 결과 세수가 오히려 늘어날 것이라는 주장은 현실성을 잃었다.

국회예산정책처에 따르면 종합부동산세 개편, 법인세 및 소득세 세율 인하 등 작년 이후 세제개편에 의한 세수감세 규모가 2012년까지 90조원에 달할 것으로 전망된다. 또 올해 세수액이 당초 계획보다 수조원 부족할 것이라는 전망도 나오고 있다.

게다가 양극화 해소를 위한 복지예산등 한번 늘리면 줄일 수 없는 경직성 예산이 급증했다. 재정을 여건에 따라 축소하는 탄력적인 운용이 어려워졌다는 얘기다. IMF 환란 직후와 같은 `V자` 회복이 어려운데다, 위기 이후 잠재성장률이 IMF 직후 보다 낮을 가능성이 명약관화한 것도 재정건전성을 압박하는 요인이다.

중장기적으로 봐도 급속한 저출산·고령화 진행, 4대연금의 재정악화, 통일비용 등 재정에 강한 충격을 줄만한 요인들이 도사리고 있다. 조세연구원에 따르면 남북한이 독일식의 급진적 통일을 이룰 경우 무려 남한 GDP의 12% 수준의 재정을 투입해야 하는 것으로 나타났다.

사방 어느 곳을 둘러봐도 국가 재정을 낙관할 만한 구석은 없는 셈이다. 결국 증세나 세원 발굴을 통해 세입기반을 확대하고 세출 구조조정을 일관되게 펼쳐나가지 않는다면 후손에게 큰 짐이 될 재정 악화의 악순환 고리에 빠져들 가능성을 배제할 수 없는 실정이다.

국책연구소 한 관계자는 "정부가 잠재성장률을 높이지 못하는 상황에서 과감한 세입기반 확대와 세출 구조조정에 나서지 못하고 머뭇거린다면 재정건전성은 악화 추세로 갈 수 밖에 없을 것"이라고 지적했다.

|

▶ 관련기사 ◀

☞(Post Crisis)⑥안도와 불안 교차하는 월스트리트

☞(Post Crisis)⑥안도와 불안 교차하는 월스트리트

☞(Post Crisis)⑤중국의 확고한 부상..`G2 체제로`

![이륙 직전 기내 ‘아수라장'…혀 말린 발작 승객 구한 간호사[따전소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021301816t.jpg)

![야산서 발견된 백골 소년…범인은 동료 ‘가출팸'이었다 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021400001t.jpg)