요즘 ‘X월 주택 거래 역대 최대’, ‘아파트 거래량 사상 최다’ 같은 기사 제목을 보고 흔히 떠올리는 질문이다.

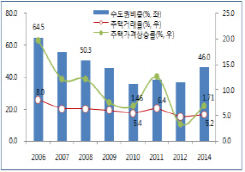

실제로 지난해 전국의 주택 매매 거래량은 100만 5173건으로 2006년(108만 2453건) 이후 8년 만에 가장 많았다. 그런데 전국 집값은 1.7% 오르는 데 그쳤다. 2006년 한 해 동안 11.6%가 상승한 것과 대조적이다.

많은 전문가는 원인을 이렇게 설명한다. “주택시장이 투자가 아닌 실제 거주 목적의 실수요자 중심으로 바뀌었다. 이 때문에 거래가 늘어도 가격 변동이 없는 ‘디커플링(탈동조화)’ 현상이 나타나고 있다.”

하지만 간과한 것이 하나 있다. 그 사이 주택 수가 많이 늘어났다는 점이다. 시장의 덩치가 커졌으므로 거래량 절댓값이 같다고 8년 전이나 지금이나 똑같이 거래가 활발했다고 보기 어렵다는 이야기다.

|

특히 서울·수도권의 감소 폭이 컸다. 서울의 주택 거래율은 이 기간 11.2%에서 5.4%로 5.8%포인트, 서울을 포함한 수도권은 11.7%에서 6.4%로 5.3%포인트 하락했다. 반면 지방 광역시는 지난해 7.6%로 2006년(6.5%)보다 1.1%포인트 증가했다.

김 연구위원은 “주택 거래율을 보면 지난해 주택 시장은 2006년이 아니라 2009년과 상황이 비슷했다”고 말했다. 단순 매매 거래량이 아닌 전체 주택 중 거래 비중을 따져보면 지난해 거래가 2006년만큼 많았다고 보기 어렵다는 의미다. 전국 주택 거래율이 6%로 작년과 유사했던 2009년에 전국 주택 매매가격은 1.5% 상승하는 데 그쳤다.

지난해 매매 패턴도 2006년과는 확연히 달랐다. 작년 전체 주택 매매 거래량 중 서울·수도권 거래 비중은 46%로 2006년(64.5%)보다 18.5%포인트 줄었다. 서울에 사는 사람이 타지에 집을 산 비율도 2006년(8.2%)보다 2.9%포인트 감소한 전체의 5.3%에 불과했다. 서울·수도권 주택시장 침체가 장기화하면서 투자 심리가 꺾여 시세 차익을 노린 외지인의 주택 구매가 줄어든 것이다. 거래가 집값 상승에 미친 영향이 제한적이었던 원인이다.

김 연구위원은 “최근 주택 거래 증가가 가격 상승에 미치는 영향력이 시장 활황기보다 30~40% 줄어든 상황”이라며 “올해 경제성장률인 3% 수준으로 집값이 오르려면 주택 거래는 약 120만 건 이상이 이뤄져야 한다”고 예상했다.

![할머니에 욕정 품은 그놈…교회로 향한 이유는 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122300012t.jpg)

![40년간 아무도 예상치 못한 AI 붐에 대비한 '이 사람'[파워人스토리]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122300015t.jpg)