|

통계청 인구총조사과 박시내 서기관·박혜균 실무관은 24일 통계개발원이 발간한 ‘KOSTAT 통계플러스’ 2021년 겨울호에 ‘저출산 시대, 기혼여성 해석하기’ 보고서를 발표했다.

우리나라의 합계출산율은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 최하위다. 2018년 1.0명 밑으로 떨어진 이후 2020년에는 0.84명까지 낮아졌다. 보고서는 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행)으로 혼인·출산을 연기하거나 기피하는 현상이 심화하며 출산율이 곤두박질치고 있다”고 진단했다.

결혼 후 아이를 적게 낳는 것과 더불어 최근에는 ‘결혼=출산’이라는 공식도 깨지고 있다. 우리나라는 무자녀 비중이 OECD 회원국 중 낮은 편이지만, 최근 들어 상승하고 있다. 1975년 출생코호트의 무자녀 비중은 7.3%이며, 수도권은 9.0%로 더 높은 것으로 나타났다.

결혼 후 자녀가 없어도 무관하다는 유자녀 기혼여성은 15.0%였고, 무자녀 기혼여성은 43.3%로 더 높게 나타났다. 무자녀 기혼여성의 경우 자녀가 없어도 된다고 생각하는 주된 이유로 부부만의 생활 중요(24.2%), 불임·난임(11.8%)을 꼽은 반면 유자녀 기혼여성은 아이가 행복하기 힘든 사회여서(27.2%), 경제적인 문제(25.0%) 등을 그 이유로 제시했다.

|

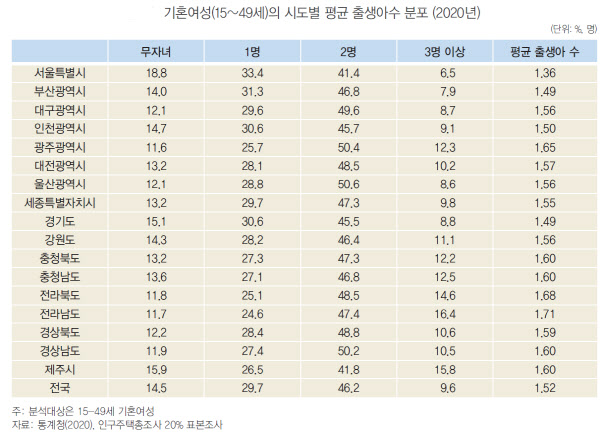

특히 서울은 출산을 기피하거나 하지 않은 도시 1위다. 15~49세 중 결혼을 했지만 자녀가 없는 여성을 분석한 결과, 서울이 18.8%로 가장 높았다. 그다음 제주(15.9%), 경기도(15.1%), 인천(14.7%), 강원도(14.3%) 순이다. 출산율이 낮거나 젊은층이 많이 거주하는 지역의 무자녀 비중이 높았다. 반면, 광주(11.6%), 전남(11.7%), 전북(11.8%)는 무자녀 비중이 낮았다.

서울은 출산을 했더라도 전국에서 가장 적은 것으로 나타났다. 15~49세 기혼 여성의 평균 출생아 수는 서울이 1.36명으로 가장 적었고, 부산 1.49명, 경기 1.49명이 뒤를 이었다. 전남은 1.71명으로 전국에서 가장 아이가 많이 태어나는 도시였다. 전남 다음으로 전북과 광주도 각각 1.68명, 1.65명으로 평균 출생아 수가 많았다.

전국 시·군·구 중 출생아 수가 적은 곳도 대부분 서울에 분포했다. 서울 중구(1.17명), 서울 영등포구(1.2명), 서울 성동구(1.23명), 서울 마포구(1.25명), 서울 용산구(1.26명)의 출생아 수가 적었다.

|

이런 이유로 출산을 하더라도 시기를 늦추는 것으로 나타났다. 35~39세 여성은 수도권 28세와 29세(9.3%), 광역시 28세(9.8%), 도는 28세(9.3%)에 출산이 정점인 반면, 45~49세 여성은 수도권 26세(12.1%), 광역시와 도는 24세(13.0%, 12.1%)에 정점이었다. 40대 후반보다 30대 후반 여성의 출산이 지연됐다는 의미다.

보고서는 “부모됨의 가치관이나 자녀의 긍정적 역할에 우호적일수록 자녀의 필요성에 찬성하는 확률이 높다”며 “결혼과 출산의 선택에는 객관적 상황뿐 아니라 결혼과 자녀에 대한 가치관, 태도가 많은 영향을 미친다는 사실을 알 수 있다”고 설명했다.

이어 “수십 년간 혼인과 출산의 주력 세대인 청년층의 가치관 변화는 제도나 정책 변화보다 빨랐다”며 “이것이 저출산의 중요한 원인으로 작용했다”고 지적했다. 그러면서 “결혼과 출산의 진입장벽을 낮추기 위해 고용과 주거 문제를 해결해 미래세대에 희망을 줄 수 있는 사회를 만드는 일은 기성세대의 몫일 것”이라고 부연했다.