|

자연과 인간의 도시를 맨몸 그대로 누비는 오토바이 여행. 아무리 자유라지만 정말 욕망하는 모든 것을 얻은 뒤 오는 성취감 혹은 그 무엇에도 구속받지 않을 때 느끼는 초연함과 `감히` 비견될 수 있을까.

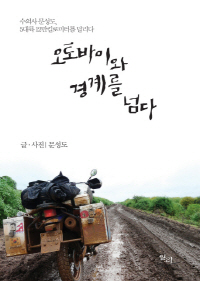

일과 일에 몰입되는 삶에 염증을 느끼던 한 남자가 위험한 여행을 떠났다. 오토바이 한 대를 몰고 무작정 길을 나선 그는 경기도 김포에서 동물병원을 운영하던 수의사다. 학교를 졸업하고, 정신없이 밥벌이를 하고, 사람들을 만나고 또 헤어지다 보니 십몇 년이 훌쩍 지나갔다고 했다. 돌아보니 마흔 살이 넘어 있었다.

돌파구는 먼 길 떠나는 일에서 찾았다. 부리나케 면허를 따고 3개월 주행연습 후 5대륙 12만킬로미터를 달렸다. 2007년부터 2010년까지 세 차례에 걸쳐 유라시아 대륙을 횡단해 로마에 도착하고, 아프리카를 내리달려 희망봉을 찍었으며, 최북단 알래스카 앵커리지부터 최남단 아르헨티나 우수아이아까지 북·남미를 종단했다.

보통 여행기와는 다르다. 홀리듯 만난 자연풍광이나 여행지에서 받은 느낌을 날짜와 방문지의 순서대로 기록하지 않았다. 대신 주제를 던져놓고 여행의 갖가지 에피소드를 연결시켜 인문학적 문제제기를 했다.

가는 곳마다 길의 성격도 다르고 스쳐간 흔적도 달랐다. 하지만 어느 곳을 가든 사람이 그 중심에 있었다. 러시아 블라디보스토크에선 `필요할 땐 도움을 주겠다`는 쪽지가 오토바이에 붙어있기도 했고, 말도 통하지 않는 페루에선 주민의 도움으로 밤비를 피해 지친 몸을 누이기도 했다.

그러나 긴 여정이 어디 순탄대로였겠는가. 블라디보스토크에서 하바롭스크까지 가는 도중 오토바이가 전복되는 사고를 당해 석 달간 여정을 멈추기도 하고, 사라예보로 가는 길 산 중턱에선 큰 눈을 맞아 돌아가신 아버지를 부르며 길을 찾기도 했다. 사람에게서 벗어나고자 택한 여행이지만 결국 텅 빈 길 한가운데서 사람이 그리워 대성통곡하기도 했다.

|

2010년 8월 브라질 상파울루에서 여행기는 끝난다. 만신창이가 된 오토바이를 보고, 더 이상 회생이 어렵다는 정비사의 진단을 듣고 여행을 끝날 때가 되었음을 알았다고 했다. 일상의 `비겁한` 탈출구로 삼았을지는 몰라도 여행이 최소한 삶의 균형을 잡아주는 역할을 했다고 정리한다.

오토바이로 장거리 해외여행을 꿈꾸고 있는 이들을 위한 몇 가지 팁을 따로 묶었다. 물론 가장 중요한 것은 오토바이. 125cc 이상 되는 오토바이를 타기 위해 2종 소형면허는 필수다. 하지만 할리데이비슨인지 50cc 스쿠터인지는 중요하지 않다. 수많은 험로를 견뎌내기 위해 내구성, 비포장도로 주행 능력, 유지보수 여건, 큰 연료탱크 등이 중요하지만 모두를 충족시키는 오토바이는 세상에 없기 때문이다.

결국 여행에 동반해야 할 것은 합리적 요소와 감성적 느낌이 절충된 선택이었다. 오토바이든 사람이든 먼 길 함께 떠나는 동행자는 다를 바가 없다 싶다.