주치의 제도는 이재명 대통령의 대선 공약 사항이다. 이 대통령은 대선 당시 “노인, 장애인, 아동 등 특별한 돌봄이 필요한 분들과 의료 취약 지역을 대상으로 주치의제 시범사업을 추진한 후 이를 모든 국민에게 확대하겠다”고 제안한 바 있다. 이 대통령은 여기에 더해 방문·재택 진료 확대와 비대면 진료 제도화를 내세웠다. 큰 틀에서 보면 제주형 건강주치의는 이 대통령의 공약 사항과 거의 일치한다.

|

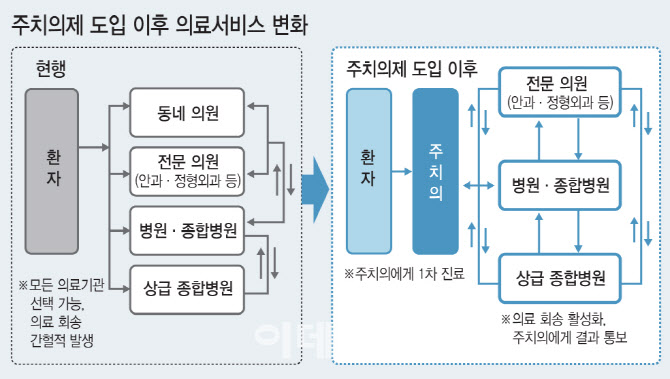

이들이 주장하는 일차의료, 즉 주민이 가장 먼저 접하는 의료를 주치의가 담당하게 되면 환자가 여러 의료기관을 돌아다니면서 자신의 상태를 교차 확인할 필요가 없다. 환자가 여러 의료기관을 전전하는 것은 결국 시장주의적 의료시스템 때문이라는 것이 이들의 설명이다. 주치의가 관리하는 환자가 중증이면 자연스럽게 지역 내 공공병원으로 이송된다. 환자 증상에 따라 주치의 담당과 지역 내 전문 의료진 담당이 나뉘기 때문에 환자를 뺏기 위해 의료기관끼리 다툴 이유도 없다.

지역의사제로 충당된 인력이 지역 내 주치의로 자리잡을 수 있고 국립대병원은 중증 중심의 병원으로 탈바꿈한다. 환자는 희귀질환 등 특별한 경우가 아니면 지역을 벗어날 이유가 없다. 홍승권 전 이사장은 “공공의료 인프라와 연계된 일차보건 의료는 지역사회 다학제 주치의 팀과 자료를 공유하여 협업하는 시스템을 구축해야 한다”면서 주치의와 공공의료 인프라와의 연계를 강조했다.

|

아직 서울 대형병원을 선호하는 분위기 또한 걸림돌이 될 수 있다. 현재 지역별로 의료서비스 제공 수준이 차이가 날 수밖에 없는데 강제적으로 지역 내에서 환자를 해결하라고 하면 상대적으로 의료 인프라가 낙후된 지역의 반발을 불러일으킬 수 있다. 이에 대한 대안으로 지역 의대 신설이 나올 수 있는데 이는 의료계의 반발과 함께 기대 효과가 작을 수 있다는 우려가 있다.

이와 함께 의료전달체계 개선과 의료 인력 개편 등이 우선돼야 한다는 지적도 나온다. 실제로 방문진료를 하려면 한 의원에 여러 명의 의사가 배치돼 있어야 하는데 현실적으로는 한 의원에 한 명의 의사만 있는 경우가 허다하다. 정형선 연세대 보건행정학부 교수는 “현재 의사 참여가 부족해 장애인 주치의 제도도 원활히 운용되지 않고 있다”며 “의사 수급 문제와 수가 체계부터 보다 정교하게 설계할 필요가 있다”고 말했다. 수가 체계 개선은 주치의제 도입을 주장하는 전문가들이 공통적으로 주장하는 바이기도 하다.

!['36.8억' 박재범이 부모님과 사는 강남 아파트는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021500062t.jpg)

![설에 선물한 상품권, 세금폭탄으로 돌아온 까닭은?[세상만사]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021500108t.jpg)

![조상님도 물가 아시겠죠… 며느리가 밀키트 주문한 이유[사(Buy)는 게 뭔지]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021500087t.jpg)