사라진 바다, 사라진 마을

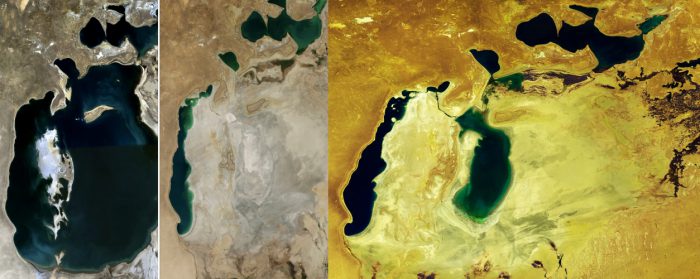

무이낙은 우즈베키스탄 북서쪽의 도시 누쿠스(Nukus)에서 차로 200km를 달리면 나오는 곳이다. 이곳은 과거 우즈베키스탄 유일의 항구 도시로 시내에 생선 통조림 공장이 있을 만큼 어업이 활발했었다. 하지만 소련이 대규모 목화 재배를 위해 아랄해로 들어가는 강의 물줄기를 바꾸면서 아랄해의 수량은 급격히 줄어들었고, 먹고살 길이 없어진 사람들이 도시를 떠나면서 무이낙은 쇠퇴의 길을 걷게 됐다.

직접 찾은 무이낙의 첫인상은 을씨년스러웠다. 날이 흐리기도 했지만 사람과 차가 많이 없어서 마을에선 활기가 느껴지지 않고 휑했다. 어업이 중심이던 도시에서 바다가 없어지면 이렇게 되는 걸까. 도시가 번성하던 시절을 상상해봤을 때 지금의 마을은 죽은 것이나 다름없어 보였다. 아랄해가 말라 없어질 때 마을의 생명도 함께 말라버린 듯했다.

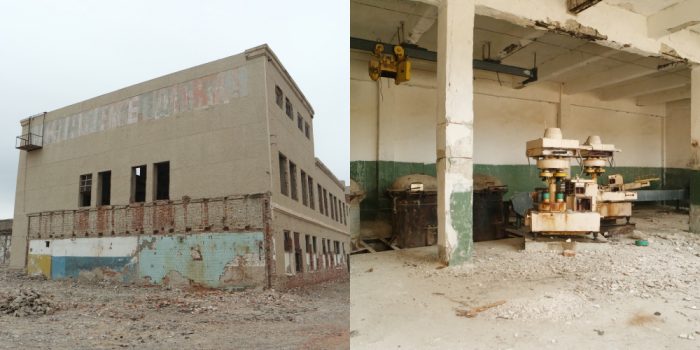

마을의 비극을 가장 단적으로 보여주는 곳은 옛 통조림 공장이었다. 과거에 꽤 큰 규모를 자랑했을 공장은 대부분의 건물이 무너진 채 폐허로 남아 있었다. 아직까지 서 있는 건물도 외관상으로 무너지기 일보 직전이었고, 내부엔 예전에 쓰던 기계들과 컨베이어 벨트가 녹슨 채 흉물스럽게 방치돼 있었다. 몇 십 년 전만 해도 수많은 직원들이 북적였을 텐데 무엇이 이 공장, 이 도시를 이렇게 만들었을까. 둘러보는 것만으로도 조금 무섭고 오싹해서 공장엔 오래 있지 못하고 나왔다.

공장에서 멀지 않은 곳엔 ‘배의 무덤(Ship Graveyard)’이란 곳이 있다. 한때 바다였던 곳이 넓은 소금 사막이 돼서 펼쳐져 있는데, 그곳에 십여 척의 어선들이 미동도 없이 서 있었다. 버려진 지 수십 년은 족히 된 듯 녹슬지 않은 배가 없었고 곳곳이 부서져 있었다. 물 위를 떠다녀야 할 배들이 모래 위에 선 풍경은 상당히 이질적이었다. 사람에게 버려진 배는 다른 주인을 찾으면 되겠지만, 바다로부터 버려진 배는 갈 곳이 없었다.

수량이 풍부하던 시절 잉어부터 철갑상어까지 다양한 어종이 살던 아랄해는 이제 없다. 사람을 먹여 살리던 바다는 사람의 손에 사라졌다. ‘바다가 육지라면’은 이곳에서 노래 제목이 아닌 현실이었는데 그걸 직접 마주한 느낌은 충격적이었다.

Back to 1960, ‘아랄해 수역 계획’

무이낙에 다녀온 뒤 아랄해 관련 자료를 찾다가 반가운 소식을 접했다. 요지는 아랄해 복구를 위한 사업이 진행 중이라는 것이었다.

아랄해 문제는 무이낙뿐만 아니라 아랄해 근방의 모든 도시와 자연, 생태계 전반에 돌이킬 수 없는 영향을 끼쳤다. 숲이 황폐화되고, 호흡기 질환이 퍼지고, 도시는 쇠퇴했다. 이를 해결하기 위해선 범국가적인 대책이 필요했는데, 그 결과 아랄해 근방 5개국(우즈베키스탄, 타지키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄)이 함께 ‘아랄해 수역 계획’이라는 프로젝트를 시작했다.

1992년부터 시작해서 지금까지 진행되고 있는 프로젝트 덕분에 카자흐스탄 쪽에 남아 있던 북아랄해의 수위는 눈에 띄게 회복되고 있다. 물론 기존 아랄해의 90% 이상을 차지하는 남아랄해를 회복하기 위해선 오랜 시간과 더불어 천문학적인 액수의 예산이 필요한 것이 사실이다. 그럼에도 아랄해의 수역이 조금씩이라도 복구되고 있다는 사실은 분명 긍정적인 신호다. 아랄해가 다시 1960년대의 제 모습을 되찾는 것도 아주 불가능한 일은 아니다.

사람이 파괴한 자연에는 사람이 머물 수 없다. 사람이 살기 위해선 자연이 필수적이다. 말라버린 아랄해를 보며 비싼 교훈을 얻는다.

/스냅타임