|

[이데일리 채상우 기자] 1990년대만 하더라도 서점은 책만 파는 곳이 아니었다. 도서관을 찾기 어려운 지역에 사는 아이들에게 서점은 책을 마음껏 볼 수 있는 유일한 곳이었다. 청춘에게는 만남의 장이었다. 휴대전화가 없던 시절 서점은 누군가를 기다리며 시간을 보내기에 완벽한 장소였다.

이러저러한 추억과 함께한 서점의 역사가 서울에서만 벌써 120년이 흘렀다. 120년 전에는 서점을 ‘서포’라 불렀다. 최초의 근대식 서점은 1897년 고제홍이 서울시 중구 태평로에 설립한 ‘고제홍서포’다. 자본금이 15만원 들어갔다. 당시 1년 신문구독료가 1원이었으니 지금으로 따지면 약 1500억원에 달하는 규모다.

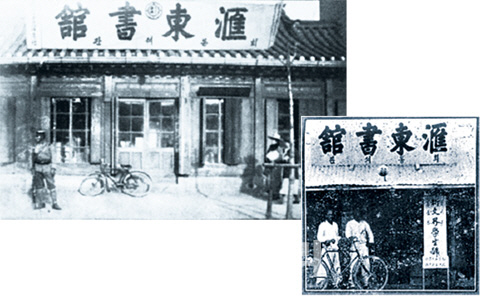

1907년 아들 고유상이 물려받으면서 이름을 ‘회동서관’으로 바꿨다. 고유상은 사업가로서 능력이 탁월한 인물이었다. 그는 문구유통업으로까지 사업을 확장했다. 현대 대형서점과 같이 책과 잡화를 함께 파는 사업모델을 110년 전에 구상했던 것이다. 후에는 출판업도 겸했다. 지석영의 ‘자전석요’ 한용운의 ‘님의 침묵’ 이광수의 ‘무정’ 등 총 201종의 책을 출간했다. 각종 실용서와 산업기술분야의 책을 인쇄하고 외국에서 들여온 책들까지 판매했다.

비슷한 시기인 1900년 주한영이 설립한 ‘주한영서포’는 회동서관의 라이벌이었다. 1907년 ‘중앙서관’으로 개명한 뒤 매일신문 등에 꾸준히 서점광고를 내 지식인들에게 이름을 알렸다

|

서점은 일제시대를 거치며 민중의 계몽활동 중심지 역할을 했다. 대표적으로 ‘박문서관’이 있다. 국채보상운동을 주도한 노익형이 설립한 박문서관은 애초부터 민중계몽을 목적으로 만든 서점이었다. 노익형은 일제시대 이후에도 황폐해진 한국을 재건하기 위해서는 지식활동이 필요하다며 서점에서 교육활동을 이어갔다.

서점계는 1990년대 ‘교보문고’ ‘영풍문고’ 등 대형서점이 들어서며 황금기를 이뤘다. 한국서점조합연합회에 따르면 1996년 국내 서점 수는 5378개로 현재의 3.5배에 달했다. 하지만 스마트폰이 등장하고 스마트폰으로 콘텐츠를 즐기는 사람들이 늘어나면서 서점들은 하나 둘 문을 닫기 시작했다.

|

그런 어려운 환경에서도 오랜 시간 명맥을 유지한 서점이 있다. 현존하는 서울에서 가장 오래된 서점은 종로구 누하동에 위치한 ‘대오서점’이다. 1951년 설립된 이후 60년 동안 같은 자리를 지키고 있으며 아직도 아날로그 감성을 그리워하는 이들의 발길이 끊이지 않는다.

서울시는 120년을 맞이한 서울서점의 역사를 기념해 ‘서울서점 120년’ 기획전을 개최했다. 규모는 그리 크지 않지만 120년 전 서점에서 판매한 책 등을 볼 수 있다. 아울러 120년부터 현재까지 서울 서점의 역사를 표로 정리해 한눈에 이해하도록 도왔다. 이번 기획전은 11월 12일까지 서울 중구 태평로 서울도서관 기획전시실에서 열린다.

!['저속노화' 정희원과 맞고소전 여성…스토킹 등 혐의 檢송치[only 이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021901212t.jpg)