△갤러리빈치서 개인전 ''yx414'' 연 최주열

보편적 언어로 형용 안되는 자신 그림으로

독자적인 언어 만들고 세상과 조화를 꿈꿔

"보이는 형태에 집중, 순간의 직관 담으려"

| | 최주열 ‘서울’(2023 사진=갤러리빈치) |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 가까이 들여다보면 영락없이 자동차다. 바퀴도, 창문도 큼지막한 버스인 듯하다. 하지만 조금씩 화면에서 떨어지면 다른 형상이 잡히는데. 눈을 질끈 감고 입을 앙다문 어떤 생물체가 보인다고 할까.

굳이 이런 연상을 해보는 건 작가 최주열의 작품이어서다. 한번은 비튼 상황, 그래서 해석이 지루하지 않은 장면을 왕왕 드러내니까. 그렇다고 작가 스스로 단정할 수 있는 ‘어떤 것’도 아니란다. 가령 ‘서울’(2023)처럼 각진 사각이 아니어도 둥글고 흐물흐물하며 때론 털이 숭숭 난 생명체를 그려두곤 “고양이인지 사자인지 토끼인지 보고 싶은 대로 봐라” 했으니까. 그저 그림을 그릴 땐 “라인과 형태, 색상과 구도가 중요할 뿐”이란 거다.

연작 ‘서울’은 큰 도시에서 벌어지는 행태들에 대한 작가 나름대로의 단상이라고 할까. 분명한 지명이지만 역시 별 의미는 없나 보다. “보이는 형태에 집중하며 순간의 직관을 담으려는” 의도만 살려냈을 거다. 그저 “혼돈을 이용해 안정감을 표현한다”는 생각을 눌러 박아서.

원체 작가는 ‘세상의 언어’로는 어찌 안 되는 자신을 그림으로 꺼낸다고 했더랬다. 그 복잡미묘한 자화상으로 자신만의 언어를 만들고, 세상과의 조화까지 꿈꾸는, 바람과 지향 전부를 담았다.

31일까지 서울 서초구 방배로 갤러리빈치서 여는 초대개인전 ‘yx414’에서 볼 수 있다. 캔버스에 혼합재료. 162.2×130.3㎝. 갤러리빈치 제공.

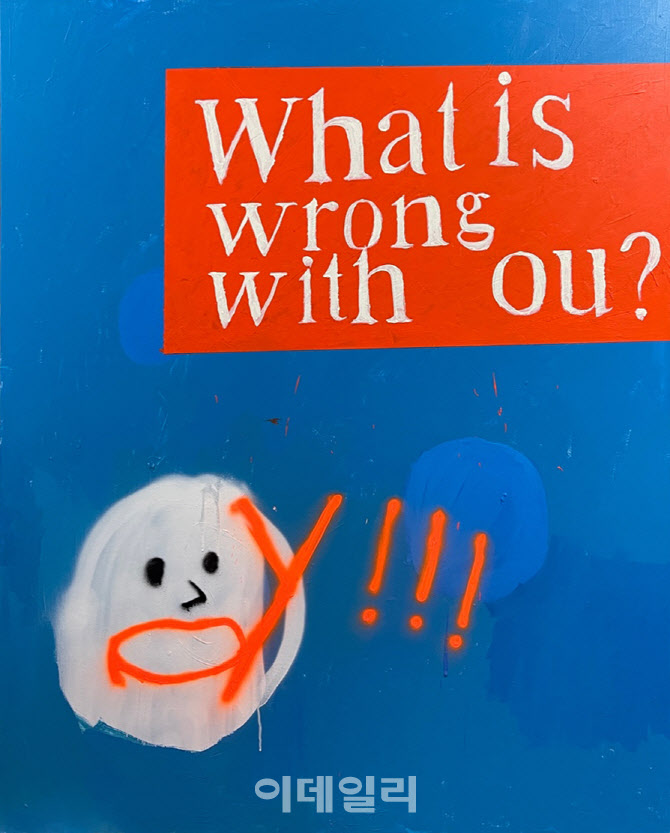

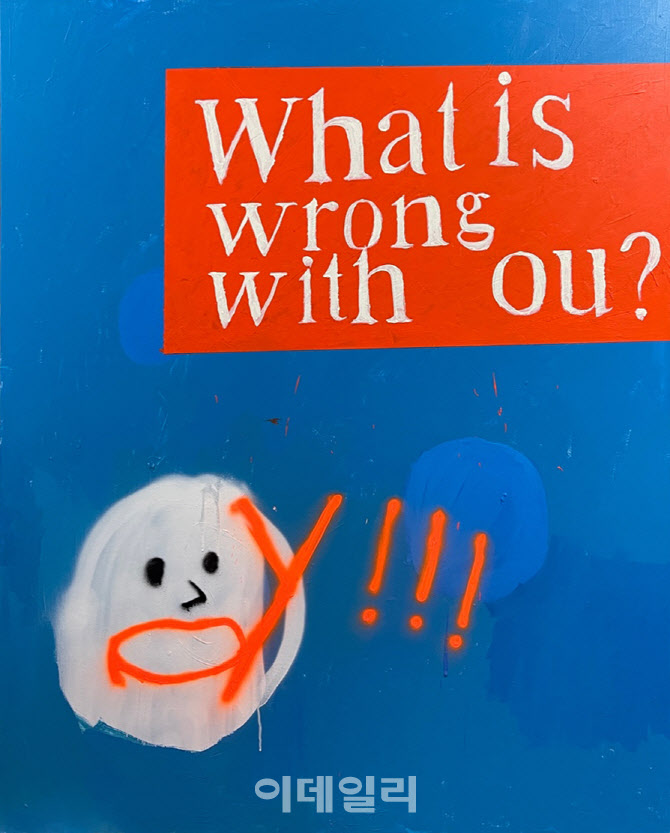

| | 최주열 ‘서울’(2023), 캔버스에 아크릴, 116.8×91.9㎝(사진=갤러리빈치) |

|

| | 최주열 ‘서울’(2023), 캔버스에 혼합재료, 162.2×130.3㎝(사진=갤러리빈치) |

|

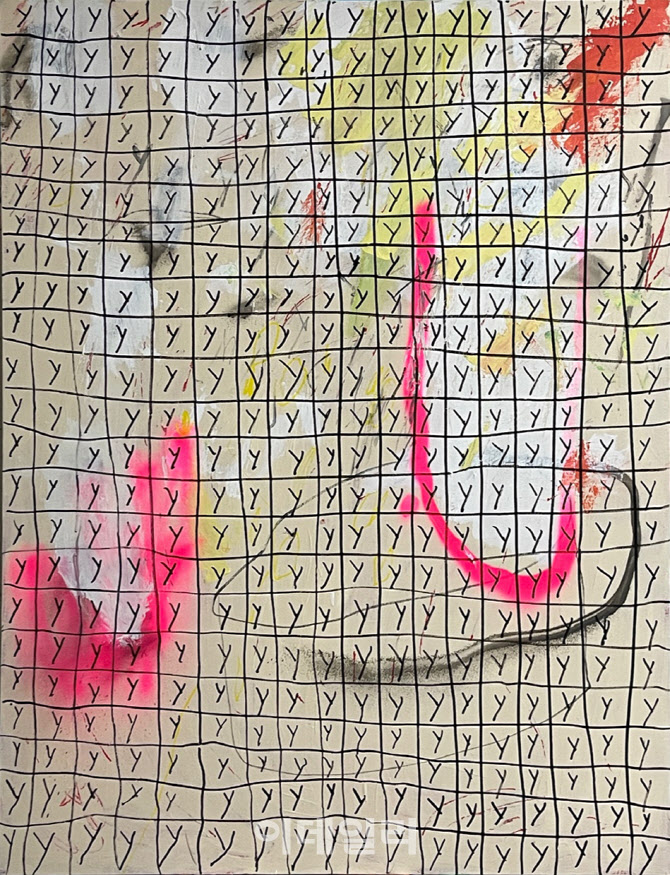

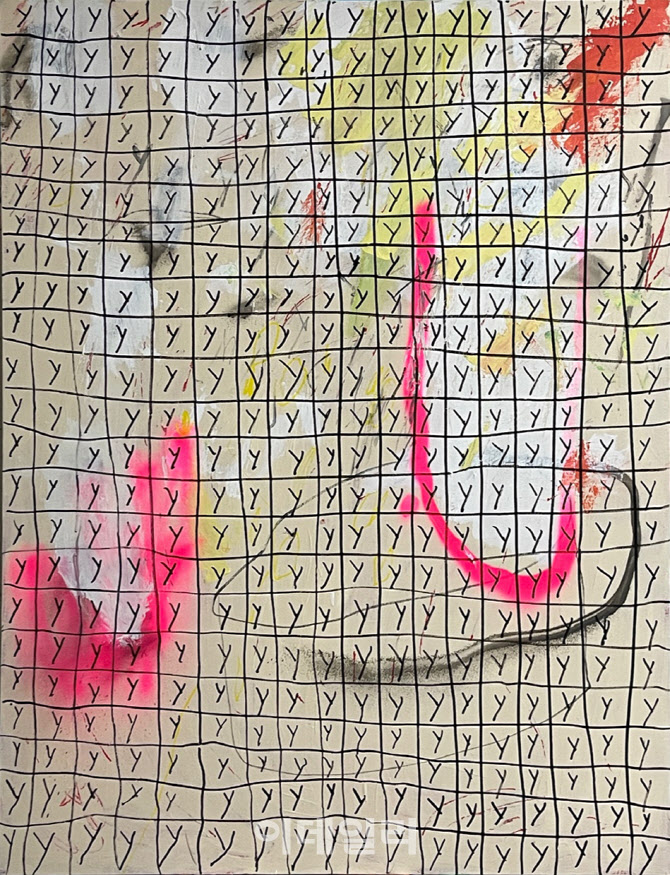

| | 최주열 ‘yx414’(2023), 캔버스에 혼합재료, 116.8×91.9㎝(사진=갤러리빈치) |

|