|

쌍용건설이 자본잠식에서 벗어나지 못하면 주식시장에서 상장폐지되고, 당장 이달 28일 만기가 도래하는 600억원 규모의 어음과 채권을 결제하지 못하면 부도를 맞게 된다. 전 대주주인 자산관리공사(캠코)가 김석준 쌍용건설 회장에 대해 해임을 건의한 점도 워크아웃 신청에 영향을 미친 것으로 보인다.

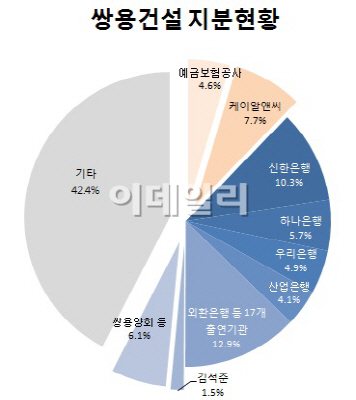

하지만 채권단과 전 대주주인 캠코 간 책임공방이 벌어지고 있어 워크아웃 추진 과정에서 진통이 예상된다. 특히 정부의 ‘먹튀’ 행태가 논란을 빚고 있다. 금융위원회는 최근 공적자금관리위원회를 열어 캠코 지분 38.75%를 부실채권정리기금 출연 비율대로 23개 출연기관들에게 무상으로 넘기기로 했다. 이에 따라 신한은행이 10.28%로 단일 대주주로 올라섰고, 하나은행(5.66%), 우리은행(4.87%), 산업은행(4.06%), 외환은행(3.12%) 등도 지분을 떠안았다.

문제는 정부가 쌍용건설 지분을 채권단에 떠넘기는 방식으로 부실책임은 모면하면서 추후 매각이 성사될 경우 수익은 모두 챙기겠다는 단서조항을 달았다는 점이다. 정부는 쌍용건설 지분을 채권은행에 넘기면서 돈을 한 푼도 받지 않았다. 2008년 3월 당시 투입한 1743억원보다 19억원 많은 1762억원을 이미 회수한 탓이다.

그러면서도 쌍용건설이 제 3자에 매각되면 기존의 기준대로 정부와 채권은행이 각각 86대 14의 비율로 수익을 나눠 갖겠다는 조항을 달았다. 쌍용건설 대주주로서 부실의 책임을 져야 할 정부가 워크아웃 신청을 앞두고 그 책임을 채권은행에 떠넘기면서 추가 수익은 고스란히 챙기겠다는 속셈이다.

금융권 관계자는 “대주주인 정부가 발을 빼면서 채권단에만 희생을 강요할 순 없다”며 “극동건설의 법정관리 신청과정에서 도덕적 해이로 도마에 오른 윤석금 회장보다 정부가 나은 게 뭐냐”고 꼬집었다.

![천만원으로 매달 300만원 통장에... 벼랑끝 40대 가장의 '대반전'[주톡피아]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031001803t.jpg)

![서초구 아파트 19층서 떨어진 여성 시신에 남은 '찔린 상처' [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031100013t.jpg)