|

과연 스페인만의 일인가. 아니다. 미국 대학신문에서도 난자구매 광고는 어렵지 않게 볼 수 있다. 기증자에게는 평균 4500달러(약 514만원), 최고 5만달러(약 5700만원)가 제시된다. 가격을 결정하는 건 유전적 특질의 `바람직함`이다. 음악적 재능이 뛰어나고 운동신경을 갖췄다면 값을 더 쳐준다. 키가 큰 금발이라면 최고가도 갱신할 수 있다.

그러나 난자 거래는 소소한 사례에 불과하다. 1976년 유모세포백혈병이란 희귀암 환자였던 31살 미국 남자는 자신도 모르게 몸의 조직을 채취 `당했다`. 세포주는 특허권을 인정받았고 1500만달러가 붙은 사용권은 생명공학회사인 제네틱스 인스티튜트와 제약사인 산토즈에 넘어갔다. 더 큰 문제는 그 다음이다. 남자의 유가족이 권리주장 소송을 냈으나 패소하고 만 거다. `임자는 물건을 갖고 있는 사람`이란 판결이었다.

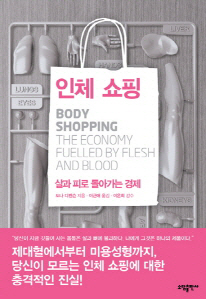

생의 시작과 끝에서 벌어지는 `인체 쇼핑`의 현장고발은 적나라하다. 영국 런던대 의료윤리학부 명예교수로 있는 저자자 밝힌 실상이다. 인체 조직이 상품으로 거래되는 상황을 인체 쇼핑이라 칭했다. 난자·정자는 기본이고 각종 장기와 제대혈에서 추출한 줄기세포가 매매되는 상황, 인간 게놈의 특허를 둘러싼 전쟁, 또 흔해진 미용성형까지 백화점 진열대를 방불케 하는 인체 쇼핑의 백태가 폭로됐다.

파헤치는 데만 집중한 건 아니다. 궁극적으로 몰아간 건 인간의 몸이 소비재로 전락한 현상들을 과학과 철학, 사회와 윤리, 또 법률적으로 헤집었을 때 어떤 문제가 드러나는가다. 결과론적으로 “생명공학과 의학이 발전하면서 세포와 인체조직, 장기 등이 돈벌이가 될 신상품의 원료가 됐다”는 주장이다.

가장 큰 우려는 `인간 존엄성`이다. 최첨단 생명공학을 토대로 했다는 줄기세포 연구가 생명윤리를 뒤흔드는 프랑켄슈타인이 될 수 있다는 거다. 성급한 과학이 저지른 폐단도 적잖다. 그 대표적 예로 한국 황우석 박사의 2005년 줄기세포 논문조작 사건을 꼽았다. 과학발전에 대한 맹신, 장밋빛 미래에 대한 염원, 또 이 속성을 간파하고 부주의하게 덤빈 언론이 만들어낸 `대단한` 합작품이었다는 것이다.

현대 생명공학이 사람 `몸 밖`과 `몸 안`의 경계를 희미하게 만든다는 생각도 덧붙인다. 가령 인공호흡기나 심장박동조절기 같은 장치들은 쉽게 몸 안에 삽입된다. 또 면봉으로 채취한 DNA샘플이나 조직샘플은 전혀 다른 용도로 몸 밖에서 사용할 수 있다. 이때 과거 마르크스가 고민할 필요가 없던 쟁점이 등장한다. 몸 어느 부분을 사용가치나 교환가치가 있는 걸로 분류해도 괜찮은가 말이다.

주목할 건 법률의 판단이다. 앞의 `백혈병 남자`에서 봤듯 영미법인 보통법에 근거할 때 `우리 몸은 사실상 개인의 소유가 아니다`란 거다. 재산권 대상 자체가 못 된다. 문제는 법 너머다. 연구자·병원·보험회사·정부 등이 그 사실을 이용해 대대적인 이익 챙기기에 나섰기 때문이다.

책에는 생명공학과 관련해 쏟아지는 말들의 혼란 속에서 방향감각을 잃지 말아야 한다는 당부가 들어 있다. 아무리 엄청난 신기술이라도 거기서 파생되는 도덕적 문제를 간과할 이해수준을 넘지는 못한다고 했다. 인체를 쇼핑하는 일이 피치 못할 여건에서 선택하는 최후의 보루가 아니란 얘기다.