|

비엔날레는 본질적으로 도시의 현실을 드러내고 새로운 시각을 제시해야 하는 실험의 장이다. 그러나 총감독의 기획 방향이 외형과 감정적 호소에 머문다면 그 진정성은 퇴색할 수밖에 없다. 서울이라는 도시적 맥락을 이해하지 못한 기획은 한계가 분명하다. 박선영 건축가는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “세계적 비엔날레 대부분은 자국의 감독이 맡는다. 베니스만이 외국인 총감독 전통을 유지하지만 그것은 국제 담론의 중재자라는 정체성이 있기 때문”이라고 지적했다. 또 한 대학교수는 학생들과 함께 전시를 관람한 뒤 “서울 비엔날레가 왜 이토록 표피적인지 부끄러웠다”고 토로했다. 이는 단순한 개인의 불만이 아니라 서울 비엔날레의 정체성에 대한 근본적 질문이기도 하다.

왜 우리는 이렇게도 쉽게 세계적 이름값에 기대려 하는가. 그리고 그들은 왜 이렇게까지 한국의 프로젝트를 맡고 싶어 하는가. 한국의 건축 시장은 이미 세계 스타 건축가들에게 ‘기회의 땅’으로 통한다. 국내 거대자본이 그들의 브랜드를 ‘명품 건축’처럼 소비하고 공공부문조차 이들의 이름을 ‘홍보’에 이용하고 있다. 노들섬 재개발에 토마스 헤더윅, 영동대로 복합개발에 도미니크 페로, 서리풀 수장고에 헤르조그 앤 드 뫼롱 (HdM)이 각각 맡아 수행하게 된 일련의 사례는 결코 우연이 아니다. 우리 사회가 여전히 외국 건축가의 이름값에 기대려는 문화사대주의에서 벗어나지 못하고 있다는 반증이다.

K컬처가 전 세계를 누비는 지금, 한국 건축계는 왜 여전히 제자리걸음일까. 문학에서는 소설가 한강이 노벨문학상을, 영화에서는 봉준호 감독의 ‘기생충’이 아카데미를 석권했다. 음악에서는 K팝이 세계 차트를 휩쓸고 있다. 그러나 건축은 여전히 해외 스타 건축가의 손끝에서 만들어진 결과물에 기대고 있다. 일본이 아홉 번, 중국이 두 번, 인도까지도 프리츠커상 수상자를 배출했지만 한국은 아직 단 한 명도 없다. 세계적 수준의 역량을 갖춘 한국 건축가들은 이미 우리 곁에 있다. 그러나 한국 사회는 여전히 건축을 문화가 아닌 부동산 가치로 취급하며 건축가들이 잠재력을 펼칠 수 있는 토양을 만들어주지 못하고 있다.

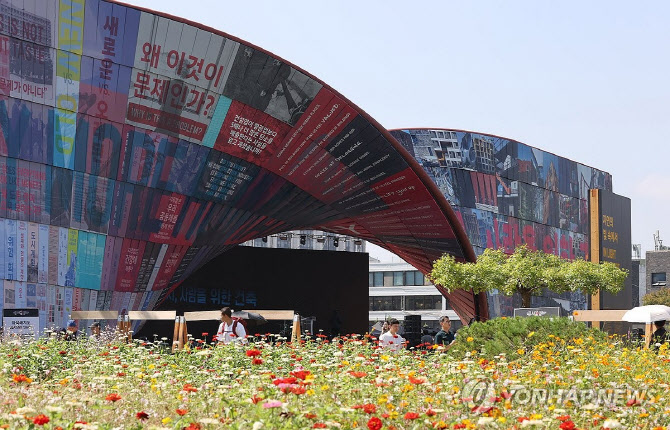

건축은 한 사회의 종합예술이자 그 사회의 저력을 보여주는 척도다. 서울도시건축비엔날레가 올해 주제처럼 진정 ‘매력 도시, 사람을 위한 건축’을 말하고자 한다면 무엇보다 서울의 사람들과 그들이 살아가는 도시의 현실을 진정성 있게 바라봐야 한다. 세계적 감각의 표피적 전시가 아니라 도시의 복잡한 문제를 해석하고 제안하는 비엔날레가 돼야 한다. 그것이야말로 서울을 세계의 도시 담론 중심으로 끌어올리고 한국 건축이 진정 문화로 자리 잡는 길일 것이다.

|