[세종=이데일리 박종오 기자] 이런 우스개가 있다.

부자는 복권을 사지 않는다. 이유는?

“인생이 한방에 ‘역전’될까 봐(가난해질까 봐)”서다.

하지만 우리나라에서는 이 농담이 딱 맞아떨어지진 않는다. 소득이 높을수록 복권을 더 사서다.

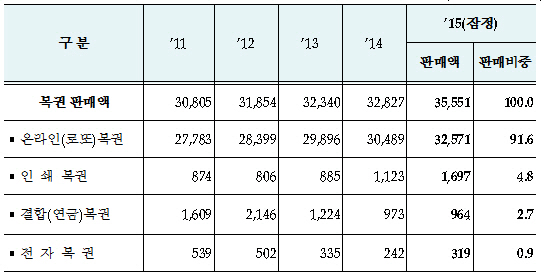

기획재정부 복권위원회에 따르면 지난해 국내 복권 판매 금액은 3조 5551억원으로, 1년 전(3조 2827억원)보다 8.3% 늘었다. 2003년 4조 2342억원을 판매한 이후 12년 만에 가장 많이 팔린 것이다.

현재 복권 판매액의 90% 이상을 차지하는 로또 복권의 경우 2002년 국내에 처음 선보였다. 복권이 삶이 팍팍할수록 잘 팔리는 대표적인 ‘불황 상품’임을 고려하면 작년 국민이 체감하는 경기는 한겨울이었다고도 해석할 수 있다.

다만 서민이 주로 ‘인생 역전’을 노리고 복권을 샀다고 하기엔 어폐가 있다.

복권위원회가 지난해 11월 전국 만 19세 이상 국민 1000명을 조사한 결과에 따르면, 전체 복권 구매자의 55.3%는 월평균 소득 400만원 이상 가구에 속했다. 이 비율은 2014년 40%에서 1년 새 무려 15.3%포인트 급증했다.

4년 전인 2011년에는 32.8%에 불과했다. 중산층 이상인 가구의 복권 구매 비중이 껑충 뛰어오른 것이다.

|

반면 저소득층은 복권을 덜 사는 추세다. 전체 복권 구매자 중 월평균 소득 300만원 미만 가구가 차지하는 비율은 2011년 29.2%에서 지난해 18.4%로 쪼그라들었다.

기재부 관계자는 “경제적 여유가 있는 계층일수록 돈 벌고 싶은 욕구가 크고, 저소득층은 그만큼의 여유도 없었던 때문으로 보인다”고 말했다.

복권의 다른 이름은 ‘고통 없는 세금’이다. 세금은 부자에게 더 많이 걷어 저소득층에게 쓰는 것이 정부의 역할이다.

지난해 정부는 국민에게 복권을 팔아 1조 4399억원의 수익을 냈다. 이 수익금의 약 40%인 5671억 7000만원을 저소득층 주거 안정 사업 재원인 주택도시기금(옛 국민주택기금)에 배분했다.

정부가 사행심을 부추긴다는 비판은 면하기 어렵지만, 서민 호주머니를 털어 서민 구제에 쓴다고 손가락질만 하기는 어려워진 이유다.

![양육은 예스, 결혼은 노 정우성 사는 강남 고급빌라는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120100093t.jpg)

![`백투더 1998` 콩라면 26년만에 돌아온 까닭은 [먹어보고서]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120100051t.jpg)