췌장암 말기로 항암치료를 받아온 이혜선씨는 폐렴 합병증으로 응급실을 찾았다가 담당 의사에게서 이 같은 이야기를 들었다. 그녀에게는 청천벽력 같은 말이었다. 국내 최고 병원에 가면 살 수 있을 거라 믿었지만 병원에서는 오히려 생존 가능성이 없다고 단정하며 선택을 강요했다. 이씨는 “지금 내게 필요한 건 고통을 덜어줄 진통제와 살 수 있다는 희망이었다”며 병상에 누워 눈물만 흘리다 임종을 맞았다.

|

현실과 동떨어진 웰다잉…여전히 죽음은 고통

‘웰다잉(well-dying)’은 삶의 마지막을 존엄하고 아름답게 준비하는 과정을 의미한다. 초고령사회로 진입한 한국에서는 그 필요성이 더욱 강조되고 있지만 현실은 여전히 이상과 동떨어져 있다.

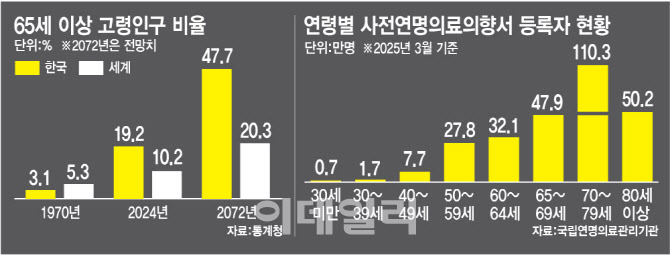

행정안전부 주민등록인구통계에 따르면 2025년 기준 65세 이상 인구는 1041만명으로 전체 인구의 약 20%를 차지한다. 통계청은 고령화가 가속화되면서 2036년에는 고령 인구 비율이 30.9%, 2050년에는 40%를 초과할 것으로 전망했다. 이에 따라 웰다잉은 더는 선택이 아닌 필수적 고민이 되고 있다.

|

하지만 병원에서도 웰다잉을 실현하기 어려운 경우가 많다. 코로나19 팬데믹 당시에는 병상 부족 문제로 의정갈등 상황 속에선 의료진 부족 등으로 많은 환자가 적절한 치료 없이 생애 마지막 시간을 보내고 있다. 한 2차 병원 관계자는 “현재도 고령 환자 상태가 위중해 더 큰 병원으로 이송하려고 해도 해당 병원에서 치료받던 환자가 아니면 받지 않으려 한다”고 답답해했다.

꼭 치료받지 않아도 괜찮아…삶 의미 찾을 때

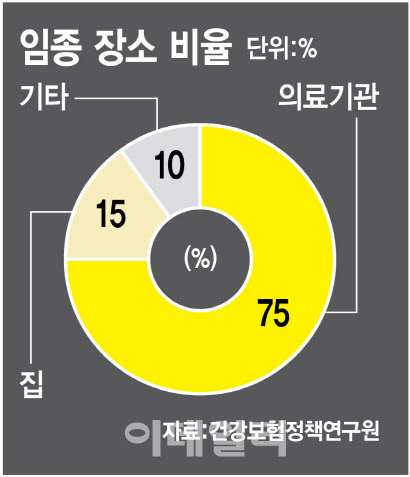

3차병원에 이송됐어도 바로 치료나 처치를 받을 수 있는 건 아니다. 중환자실 여유가 없어 응급실에서 눈을 감는 경우도 비일비재하다. 만약 연명의료 중단서약을 하면 호스피스병동으로 이동해 눈을 감을 때까지 치료와 돌봄을 받을 수 있다. 하지만 대상 질환이 △암 △후천성면역결핍증(AIDS) △만성폐쇄성호흡기질환 △만성간경화 △폐·간 장기별 질환군 등 5개 질환으로 제한돼 그 외 질환자는 아예 진입조차 하지 못한다.

전문가들은 기존 치료 중심의 의료 시스템에서 벗어나 환자와 가족의 고통을 덜어주는 완화 의료 시스템 구축이 필요하다고 강조한다. 유신혜 서울대병원 교수는 “우리나라는 치료에만 초점이 맞춰져 생애 말기를 준비할 수 있는 완화 의료 개념이 미흡하다”며 사회적 논의의 필요성을 제기했다.

|

원혜영 웰다잉문화운동 공동대표는 “웰다잉은 결국 ‘잘 사는 것’과 연결된다”며 “자신의 삶을 돌아보고 정리하며 마지막 순간까지 존엄성을 지키는 것은 우리가 모두 추구해야 할 가치다. 단순히 죽음을 준비하는 것을 넘어, 삶의 의미를 되새기고 더 나은 사회를 만드는 데 기여해야 한다”고 강조했다.

![“얼굴 가리고 피투성이 딸 질질 끌고가”…팔순 아버지의 눈물[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26022000001t.jpg)