[조선일보 제공] “사무실 유지비도 못 내는 곳이 많아요. 문을 닫거나 업종을 바꾼 사람도 적지 않죠.”

지난 2~3년간 수도권에서 주상복합건설로 재미를 봤던 시행업자 유모(44) 사장. 그는 작년 말부터 동종업계 지인들과 거의 만나지 않는다고 한다. “만나면 뭐 합니까. 좋은 얘기는 없고, 다들 어렵다는 말뿐인데….” 요즘엔 땅 보러 다니는 일도 접었다. “지금 땅 잘못 샀다간 나락으로 떨어져요. 당분간 납작 엎드려 있는 게 상책이죠.”

풍부한 유동성과 저금리로 ‘황금기’(golden age)를 구가했던 주택업계가 총체적 위기를 맞으면서 ‘암흑기’(black age)에 빠져들고 있다. 한때 떼돈을 만졌던 시행사는 대량 미분양에 ‘언제 망할지 모른다’는 불안에 떨고 있다. 지난 몇 년간 매출이 급신장했던 중견 주택업체도 현금이 돌지 않아 하루하루가 살얼음판이다. 그나마 주택사업 대신 해외사업과 공공 공사가 ‘효자’ 노릇을 하는 대형업체들만이 안도하고 있을 뿐이다.

◆미분양 9만 가구 육박…신음하는 지방

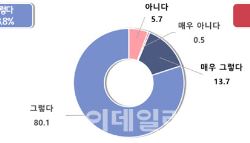

지난 2005년 하반기 부산에서 초기 분양에 실패했던 모 아파트는 2년 만에 다시 모델하우스를 열었다. 하지만 분양률은 여전히 30~40%대 수준을 맴돌 뿐이다. S분양사 직원은 “투기과열지구에서 풀렸다지만, 대출 길이 막히고, 주변에 마이너스 프리미엄이 붙은 매물이 널려 있는데 누가 사겠느냐”고 말했다. 지속된 투기억제 대책과 경기불황으로 미분양 아파트는 눈덩이처럼 불어나는 추세다. 지난 2005년 말 5만7000가구에서 올 상반기엔 8만9000가구로 급증했다. 이 가운데 94%가 지방에 몰려 있다. 닥터아파트 이영호 리서치센터장은 “미분양 주택에 잠긴 돈만 15조원대로 추산된다”면서 “분양가상한제 시행으로 값싼 아파트가 쏟아지면 기존 미분양의 장기화가 우려된다”고 말했다.

◆시행사·중견업체 “돈이 안 돌아”

“현금 5억원만 있어도 초우량 업체죠. 많은 시행사들은 거지나 다름없어요.” 올 초 부동산 컨설팅사에서 증권회사 부동산PF(프로젝트파이낸싱)팀으로 자리를 옮긴 A씨는 깜짝 놀랐다고 한다. “몇 차례 사업에 성공했다는 시행사도 은행 예금잔고를 보면 한숨이 나올 정도”라고 말했다. 와이플래닝 황용천 대표는 “한때 땅만 사면 금융권에서 대출 경쟁이 벌어지고 시공사도 쉽게 붙었지만, 이젠 문전박대 당하기 일쑤”라고 말했다.

재무구조가 취약한 중견 주택업체도 현금 유동성 부족으로 시름하고 있다. 지난 상반기 중견업체 4곳의 경우, 모두 장부상으로 순이익을 냈지만, 현금흐름은 오히려 나빠졌다. 127억원의 순익을 올린 모 건설사는 현금이 480억원이나 줄었다. 세중코리아 김학권 대표는 “미분양과 미입주가 늘면서 돈이 안 돈다”고 말했다. 모 중견업체는 올해 현금 부족으로 자금난에 빠졌다가 알짜 사업부지를 팔아 겨우 한숨을 돌렸다. 최근 부도난 세종건설과 ㈜신일은 흑자 도산의 대표 사례다.

◆“정부 규제 탓” VS “업계 잘못”

주택업체들은 왜 위기에 빠졌을까. 대형 건설업체 임원은 “집값이 떨어지고, 미분양도 많은 지방까지 정부가 무차별로 규제폭탄을 남발해 수요 기반이 완전히 붕괴됐다”고 지적했다. 투기과열지구 해제도 때를 놓쳐 위기를 더욱 키웠다는 주장도 나온다. 부동산퍼스트 곽창석 전무는 “연말까지 15만 가구가 분양 대기 중”이라며 “가점제와 상한제 시행으로 인기 지역에만 청약 수요가 몰리면 미분양 물량은 더 늘어날 수 있다”고 말했다.

그러나 정부와 일부 전문가들은 “업계가 비싼 분양가로 과도한 이익을 챙겨 스스로 화를 불렀다”면서 “수요가 없는 지방까지 마구잡이로 분양에 나서 공급 과잉을 초래한 측면도 있다”고 반박했다.

*부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)

아파트, 상가 등 부동산 개발 사업에 필요한 토지 매입비를 사업성만 담보로 조달한 뒤 분양 대금을 회수해 대출금을 갚는 방식이다. 시행사로 불리는 개발업자의 낮은 신용을 보완하기 위해 시공사가 지급 보증을 선다.

부도 도미노… 위기의 주택업계

미분양 쌓이면서 돈줄 막혀 흑자 도산 잇따라

중견기업까지 자금난… 땅 팔아 위기 탈출도

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지