지난 2010년 1월1일 경인년 새 아침, 우리나라 굴지의 건설사 대표이사(CEO)들은 사전에 약속이라도 한 듯 신년사에서 ‘해외건설 사업 확대’를 목표로 내걸었다. 이는 나흘 전 중동 모래바람을 타고 날아들어 온 낭보에서 얻은 자신감의 발로였다.

지난 2009년 12월 27일 늦은 오후. 한국 정부와 언론은 고대하고 있던 일이 현실이 되자 환호성을 쳤다. 우리나라가 아랍에미리트(UAE) 원전을 수주했다는 희소식이 들려온 것이다.

UAE원전은 한국 원전 사상 첫 해외수출품으로 사업비가 400억달러(약 47조원)를 넘는 어마어마한 프로젝트였다. 이날은 우리 건설업체가 1960년대 해외건설 시장에 진출한 이후 최고의 잔칫날이었다. 각 건설사 CEO들의 신년사 다짐대로 2010년 우리나라는 해외건설 수주 사상 첫 700억달러를 달성했고, 1970년대 이어 제2의 해외건설 르네상스를 맞는 듯했다.

그리고 3년 뒤인 2013년. 해외건설사업은 뜻하지 않은 난관에 부딪쳤다. 바로 수익률 저하라는 문제였다. 외적 성장에 치우치다보니 정작 가장 중요한 내실에는 만전을 기하지 못했던 것이다. 하지만 위기는 기회다. 이 고비는 우리나라 해외건설사업이 한걸음 성장하는 원동력이 될 수 있다는 전망이 나오고 있다.

◇적자폭탄에 발목 잡힌 해외건설

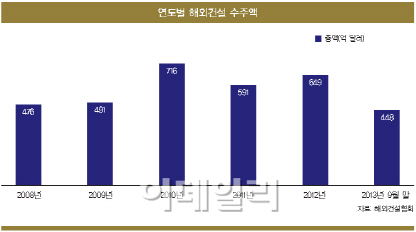

우리나라의 해외건설사업은 2007년을 기점으로 눈부신 양적 성장을 이뤄냈다. 해외건설협회와 한국건설산업연구원에따르면 2008년부터 2012년까지 5년간 해외건설 평균 수주액은 585억 달러에 이른다. 이는 2003~2006년 평균 수주액 89억 달러에 비하면 6.6배 증가한 규모다. 평균 100억 달러가 안 되던 해외건설 수주액은 2007년 398억원으로 껑충 뛴 후 400억~700억달러대를 유지해왔다. 2010년에는 UAE 원전 수주금액이 포함되면서 사상 최고액인 716억달러에 달했다.

|

건설사들은 서둘러 사업포트폴리오 다각화에 나섰고, 해외로 눈을 돌리기 시작했다. 마침 중동 국가들이 오일머니를 기반으로 플랜트 발주량을 대거 늘리기 시작해 이 분야에서 선도적 기술력을 가진 우리 업체들에는 호재였다. 현재 해외건설업을 등록한 건설사 700여개 중 해외에 진출해 사업을 진행 중인 곳은 총 400여개에 달할 정도로 활발하다.

그러나 문제가 없는 줄 알았던 해외건설수주사업이 몇몇 건설사의 발목을 잡았다. 이는 올해 실적발표에서 영업이익률 부진으로 드러나기 시작했다. 가장 심각한 것은 삼성엔지니어링과 GS건설이다. 삼성엔지니어링은 올 1~3분기 영업손실이 1조원을 넘어섰다. 1분기와 2분기에 각각 2197억원, 887억원의 영업손실을 기록한 데 이어 3분기에는 영업적자 규모가 7467억원에 달했다.

GS건설도 상반기 7000억원 가까운 적자에 이어 3분기 1047억원의 영업손실을 냈다. SK건설도 상반기 2618억원의 손실을 봤다. 대림산업도 3분기 적자는 아니지만 영업이익이 1235억원으로 전년 동기보다 9.66% 줄어드는 등 대부분 건설사들의 이익률이 낮아졌다. 주된 원인은 2009~2011년 사이 수주한 해외공사사업에서 발생했다. 한국건설산업연구원은 해외건설사업으로 인한 부실이 내년에는 올해보다 더 큰 40억달러(약 4조원)에 이를 것으로 우려하고 있다. 이복남 건산연 연구위원은 “공기 지연과 공사 지체보상금 등의 위험에 노출될 가능성이 있는 공사 규모는 최소 40억700만달러에서 최대 195억6000만달러에 달한다”고 예상했다.

◇건설사 “내실 다지며 보수적 접근”

한 차례 홍역을 겪으면서 우리업체의 해외건설수주사업이 그동안 외형 성장에만 급급했다는 평가와 반성이 나오고 있다. 실제로 건설사들의 위기는 국내 업체들끼리 출혈경쟁까지 벌여가며 따낸 저가수주가 문제였다. 수주액은 얼마 안 되는 데 원자재값, 인건비 등이 계속 올라 적자시공은 불가피한 상황이다. 인력동원이나 현지 정치 경제상황에 대한 부적응, 이로 인한 공사기간 지연 등도 주된 문제로 떠올랐다.

1990년대 후반 현대건설 해외건설사업을 총괄했던 심옥진 전 현대건설 사장은 20~30년전과 비교해 변화가 거의 없는 우리나라 해외건설사업 시스템에 대해 쓴소리를 했다. 심 전 사장은 “해외건설은 항상 리스크를 안고 있을 수밖에 없다. 20~30%의 리스크는 생각하며 한쪽에서 특별관리를 해야 한다. 하지만 우리 업체들은 리스크 관리 컨트롤이 안 된다”고 꼬집었다. 그는 또 “공정률이 85%가 되면 청산을 준비해야 리스크 관리를 제대로 할 수 있다. 해외사업은 국내사업과 달라 CEO가 직접 현장을 챙겨야 한다”고 조언했다.

건설사들도 뒤늦게 해외건설사업 전략 수정에 나섰다. 이번 경험을 반면교사로 삼아 해외건설사업에 내실을 기하겠다는 다짐이 잇따르고 있다.

삼성엔지니어링은 2015년까지 해외사업 내실 다지기에 들어갔다. 회사 관계자는 “2015년까지는 기존에 수주한 공사에 만전을 기하며 기반을 튼튼히 한 다음 2016년 재도약을 할 것”이라면서 “앞으로는 해외수주사업에 수익률을 따져가며 보수적으로 접근할 계획”이라고 말했다.

GS건설도 해외사업 기본방침을 양적 확대가 아닌 질적 성장으로 방향 전환했다. GS건설은 공사기간 준수와 목표원가율 달성에 주력, 내실화를 꾀할 계획이다. 또 공사 수행능력을 높이기 위해 거점지역인 동남아, 중동지역에 공무·구매 지원조직을 신설해 수행부문을 밀착지원하고 있다.

SK건설은 해외사업 저가수주를 지양하는 대신 고부가가치를 창출할 수 있는 개발형 사업을 통해 시장을 공략한다는 계획이다. SK그룹 관계사들의 역량을 모아 신규프로젝트 개발부터 기본설계, 유지관리까지 통합 관리하는 이른바 TPS(Triple Play Service) 사업이다. 현재 이 회사가 시공 중인 싱가포르 주롱아로마틱 콤플렉스 프로젝트, 터키 유라시아 터널 프로젝트 등이 이러한 방식으로 진행 중이다.

김태엽 해외건설협회 정보화기획실 실장은 “우리나라의 해외건설사업은 현재 홍역을 치르고 있지만, 이 위기를 잘 넘기면 한 걸음 앞으로 도약하는 계기가 될 것”이라고 내다봤다.

[이 기사는 이데일리가 제작한 ‘18th SRE’에 게재된 내용입니다. 18th SRE는 2013년 11월13일자로 발간됐습니다. 책자가 필요하신 분은 문의주시면 감사하겠습니다. 문의 : 02-3772-0161, mint@edaily.co.kr]

!['원조미녀' 한가인, 최초공개한 22억 고급빌라의 정체는? [누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24100600062t.jpg)

![“유부남 만나 상간소송 당한 아내, 용서할 수 없어요”[양친소]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24100600024t.jpg)