출산휴가 육아휴직 등 대기업·중소기업 ''양극화''

대기업 육아휴직 때 중소기업은 출산휴가도 못가

육아휴직 공무원은 75%, 서비스직은 22.7% 그쳐

상용노동자 46.9% 사용, 임시 일용직은 1.9% 불과

"대기업 공공기관 편중 일가정양립 지원 개선해야"

| | 일러스트=심재원(그림에다) 작가 |

|

[편집자주]일하는 엄마는 전쟁 중이다. 회사와 가정, 학교가 모두 전장이다. 전우는 없다. 회사와 집안일, 아이 교육까지 떠맡아 고군분투하는 삶이 대한민국 워(WAR)킹맘의 일상이다. 저출산과 경력단절 여성 문제의 해법은 ‘일하는 엄마가 행복한 세상’이다. 이데일리는 회사와 가정, 사회에서 워킹맘이 처한 현실을 조명하고 해결방안을 모색하는 연중기획을 연재한다. 그림에다(grimeda) 심재원 작가가 함께한다. [이데일리 김보경 김보영 기자]

인천남동공단 내 중소기업 생산직으로 일하는 김선영(가명·34)씨는 지난 4월 첫 아이를 낳았다. 출산휴가 3개월에 육아휴직 2개월을 사용할 계획이었지만 회사는 대체인력이 없다며 육아휴직 신청을 반려했다. 출산휴가도 3개월을 다 쓰지 못했다. 사장은“전 직원이 10명 뿐인데 한 명이 빠지면 그 부담은 누가 메우냐”며 “복직을 하든지, 퇴직을 하든지 남은 직원들을 위해 빨리 결정해달라”고 했다. 김씨는 어쩔 수 없이 아이를 친정 어머니에게 맡기고 지난 1일부터 다시 공장 라인에 섰다.

저출산 지원제도의 부익부 빈익빈 현상이 심화하고 있다. 대기업과 공공기관 직원은 정부의 강력한 정책 추진과 회사의 배려속에 출산·육아휴직을 비롯해 단축 근로 등 다양한 혜택을 누린다. 반면 열악한 근무환경에서 일하는 중소기업 워킹맘과 고용불안에 시달리는 비정규직 워킹맘은 법으로 보장된 출산휴가조차 쓰기 쉽지 않다. 사회 취약계층일수록 복지 혜택에서 제외되는 역설적인 상황이 벌어지고 있는 것이다.

한국보건사회연구원이 지난해 발간한 ‘취업여성의 일가정양립실태와 정책적 함의’에 따르면 2016년 조사에 응답한 만 15세~49세 기혼 여성 노동자의 평균 육아휴직 사용률은 41.1%로 절반이 채 되지 않았다. 특히 직종에 따라 편차가 컸다.

공무원, 국공립교사들의 육아휴직 사용 비율은 75%나 됐지만 불규칙한 근무 환경의 서비스직, 판매직의 육아휴직 사용 비율은 각각 22.7%, 29%에 불과했다. 근로 형태별로는 상용 노동자는 46.9%로 절반 가까이 육아휴직을 사용했지만, 임시 일용직의 육아휴직 사용 비율은 1.9%에 그쳤다.

심지어 법으로 보장된 출산휴가도 마찬가지다. 서비스직(41.2%)과 판매직(46.7%)은 출산휴가 이용 비율(법정 출산휴가 3개월을 다 쓰는 비율)은 상대적으로 낮았던 반면 관리직·전문직(78.7%)과 사무직(77.4%)은 10명 중 8명이 출산휴가를 다 썼다. 근로 형태별로도 편차가 크다. 상용노동자는 81.1%, 임시일용노동자 등 비정규직 노동자는 22%만이 출산휴가를 이용해본 경험이 있다고 답했다.

| | [이데일리 이미나 기자] |

|

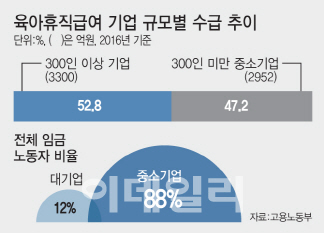

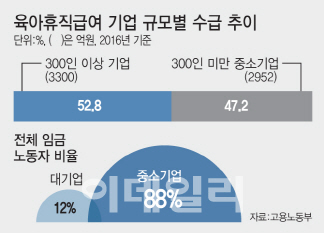

정부가 지급하는 육아휴직급여에서도 이같은 양극화 현상이 나타났다. 고용노동부가 2016년 지급한 육아휴직급여는 총 6252억원. 이 중 직원 수 300인 이상의 대규모 기업을 다니는 직원들에게 52.8%(3300억원)가, 300인 미만 중소기업 직원들에게 47.2%(2952억원)를 지급했다. 전체 임금 노동자 약 1600만명 중 12%에 불과한 대기업 직원이 받는 육아휴직 급여가 전체 노동자중 88%를 차지하는 중소기업보다 더 많은 것이다.

직원 수 1000명 이상의 대기업과 10인 미만의 소기업 간 격차는 더욱 컸다. 1000명 이상 기업의 육아휴직 총 지급액은 전체 지급급여의 40.1%(2509억원)를 차지해 10인 미만 기업(13.5%·846억원)보다 3배 가까이 많았다.

노민선 중소기업연구원 연구위원은 “대기업과 공공기관에 혜택이 편중된 일가정양립제도 전반을 개선할 필요가 있다”며 “중소기업을 대상으로 육아·출산휴가 직원을 대체하는 인력을 채용할 때 지원 수준을 더욱 강화해야 한다”고 말했다.

!['190억 펜트하우스' 장동건♡고소영의 집 내부 어떤가 봤더니…[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26030800090t.jpg)

!['720만원 복지비' 2주 휴식에 최신장비도 지원하는 이 회사[복지좋소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26030800141t.jpg)