|

[세종=이데일리 김상윤 기자] 호주 동부에 위치한 퀸즈랜드주(州))의 골드코스트시(市)는 시드니·멜본·브리즈번에 이어 관광객이 가장 많이 찾는 곳이다. 70km에 달하는 ‘황금 해변’을 끼고 발달한 ‘마리나’는 골드코스트시를 해양스포츠 관광 중심시로 바꿨다. 세일링 요트, 동력보트 등 레저선박 계류시설뿐만 아니라 배후지에 리조트·쇼핑센터·테마파크 등 다양한 복합상업시설이 발달해서다.

마리나는 선박산업에도 영향을 미쳤다. 배후지역에 마리나산업클러스트가 조성돼 레저보트 제조·수리업체 400여곳이 생겨났다. 호주에는 이런 마리나가 총 350여곳으로 연간 1조8000억원의 수익과 1만6000여명의 고용을 이끌어내고 있다.

◇마리나 항만 6곳 거점형으로…울진 후포항 첫발

‘해양 레저의 꽃’이라고 불리는 마리나 사업이 세계적으로 탄력을 받고 있다. 마리나는 보트·요트 등 레저선박의 출입 및 보관을 위한 항만이다. 최근에는 해양레저 수요가 늘면서 숙박시설, 쇼핑몰 등을 겸비한 복합 해양레저공간으로 확대되고 있다. 선박기준으로만 보면 2013년 세계 레저선박수는 2900만척으로 시장규모는 약 55조에 달한다.

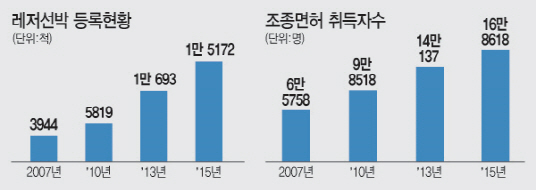

한국도 국내총생산(GDP) 3만달러 시대가 다가오면서 해양 레저에 대한 수요가 급증하고 있는 추세다. 2007년에 3944척에 불과한 레저선박은 지난해 1만5172척으로 4배가량 늘었고, 요트·보트 조종면허 취득자수는 16만8618명으로 연간 10%수준으로 꾸준히 증가세를 보이고 있다.

|

하지만 이를 수용할 수 있는 마리나는 턱없이 부족하다. 국내 마리나는 32개로, 선박 계류 규모는 2181선석에 불과하다. 전체 레저선박 중 14.1%만 수용할 수 있는 규모다. 반면 아시아권에서는 일본이 570곳의 마리나를 만들면서 앞서가고 있고 중국도 현재 89개에 불과한 마리나를 정부주도로 대대적 개발에 나서고 있다.

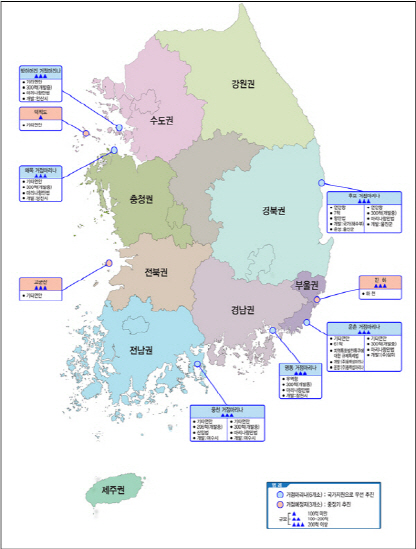

박근혜 정부가 국정과제로 총 6곳의 거점형 마리나항만 개발에 나서고 있는 것도 이런 이유에서다. 방파제 등 기반시설 투자비가 상당한 만큼 정부가 주도적으로 인프라를 구축하고, 지자체와 연계해 민간 투자를 이끌어 내겠다는 복안이다.

지난 12일 착공식을 한 ‘울진 후포 마리나항만’이 대표적이다. 울진은 ‘육지속의 섬’이라는 별명이 있을 정도로 교통이 매우 열악한 곳이지만, 마리나항만(305척 규모)을 조성해 동해안의 새 해양레포츠 메카로 만들 예정이다. 이미 마리나항만을 위한 제도도 개선했다. 공유수면에 마리나항만을 개발하거나 운용하면 사용료를 2020년까지 전액감면하고, 마리나 개발 컨소시엄 구성때 참여하는 특수목적법인(SPC) 수도 2개에서 1개로 낮춰 문턱을 낮췄다. 창원 명동, 여수 웅천, 안산 방아머리, 당진 왜목, 부산 운촌도 조만간 개발에 들어갈 예정이다.

해수부 관계자는 “후포항이 2019년 준공되고 러시아·중국 등과 마리나 네트워크를 갖추게 되면 요트나 보트를 타고 해외로 갈 수 있는 시대가 열리게 된다”고 설명했다.

|

◇대여업 키우고, 한·중·일 네트워크 필요

물론 아직 갈길이 멀다. 마리나 대중화를 위해서는 다양한 금융상품이 결합된 대여, 관리 산업이 함께 발달해야 한다. 업계에 따르면 12m 규모(8인 기준)의 요트를 구입하려면 최소 10억원 이상이 필요하다. 중고선박을 사려고 해도 2억~3억원이 든다. 일부 부유층은 보유할 수 있겠지만 일반 대중과는 거리가 있는 셈이다.

해양레저스포츠업체 관계자는 “선박을 보유하더라도 관리하는 비용이 상당하고, 일반 대중이 이용하기에 부담이 되는 금액”이라며 “해외처럼 하루 20만~30만원이면 보트를 빌리거나 공유할 수 있는 대여업이 빨리 확대되는 게 관건이다”고 설명했다.

내수만으로는 마리나 산업 확대가 한계가 있는 만큼 중국, 일본, 러시아 등과 네트워크를 만드는 것도 중요한 과제다. 완만한 해안이 형성된 중국과 달리 우리나라 서해 및 남해는 리아스식 해안으로 다양한 섬이 발달돼 중국 부호들의 관심이 상당하다는 평가다. 정성기 해수부 항만지역발전과장은 “거점형 마리나에 출입국·통관·검역 기능을 갖춘 CIQ를 만들 예정”이라며 “중국 청도 마리나 등에서 관심을 보이고 있어 동북아 마리나 중심으로 확대될 가능성이 있다”고 말했다.