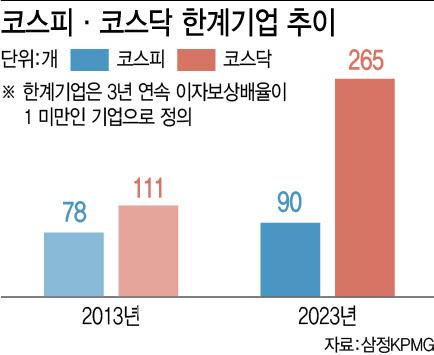

19일 삼정KPMG가 분석한 ‘기업구조조정시장 최근 동향’에 따르면 지난해 유가증권시장(코스피) 상장사 중 14.2%에 해당하는 90곳이, 코스닥 상장사 중 20%에 해당하는 265곳이 한계기업에 해당하는 것으로 나타났다. 한계기업 수는 10년 전인 2013년과 비교 시 코스피에선 15.4% 늘어나는 데 그쳤으나 코스닥에선 138.8% 증가한 것으로 나타났다.

|

코스닥 상장사는 2년 동안 부채가 자본을 50% 잠식한 상태를 지속하면 상장 폐지될 수 있다 보니 한계기업들이 누적 결손금을 보전하고 자본잠식 상태를 해결하려는 방법으로 감자를 선택한다. 이렇다 보니 감자를 결정한 기업 중 다수가 근본적인 수익성 회복 없이 단기적인 회계 조정에만 의지해 상장 자격을 유지한다는 지적도 나온다.

이에 금융당국도 한계기업을 신속하게 증시에서 퇴출할 수 있는 제도 정비에 속도를 내고 있다. 한국거래소는 두 차례 연구용역을 통해 상장폐지 절차 단축 등 개선 방안을 검토하고 있다. 이복현 금융감독원장은 지난 13일 ‘홍콩 IR 2024’에서 “한계기업 상장폐지 심사 절차를 단축하는 등 상장제도에 대한 정비를 통해 증시에 활력을 불어넣겠다”고 강조하기도 했다.

다만, 최근 경기침체 등 여파로 수익성이 줄어든 상황에 높은 금리 등이 겹치면서 자금 조달에 어려움을 겪는 상장사가 많은 만큼 이들 기업의 상장폐지만이 답이 아니라는 주장도 제기된다. 가뜩이나 재무구조가 불안한 상장사들이 증시에서 내쫓기면 되살아날 여지마저 사라질 수 있다는 이유에서다. 미래 성장 가능성 있는 기업을 놓칠 가능성도 커진다.

임채운 서강대 경영학과 명예교수는 “한계기업 중에서도 기술력은 있으나 일시적으로 환경이 나빠져 어려운 기업들도 많다는 점에서 옥석 가리기를 해야 한다”며 “기업의 회생 가능성을 두고 추가적 지원을 해야 할지, 비효율적인 사업 부문을 정리해 재무 상태를 개선할 수 있도록 기회를 줄지, 시장에서 퇴출할지 등을 균형적으로 볼 필요가 있다”고 말했다.

한편, 코스닥 시장의 건전성과 신뢰성을 위해 회생 가능성 없는 구조적 부실기업 퇴출엔 속도를 높이면서도 미래 성장 가능성과 기업의 지속 가능성을 최대한 살릴 수 있도록 상장제도 개편이 이뤄져야 한다는 조언도 나온다. 시장에서는 미국 나스닥 시장의 퇴출 요건에 자본 기준이 없다는 점을 살펴야 한다는 얘기도 있다. 업계 한 관계자는 “미국 증시는 자본잠식률 등을 상장폐지를 판단하기에 적합하지 않은 제한적 지표라고 판단해 이를 명시적인 요건으로 두진 않는다는 점을 고려해볼 필요가 있다”고 말했다.

![“LA-샌프란까지 한방에?”…‘아이오닉 9' 타봤더니[LA오토쇼]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112200651t.jpg)

![[단독] 김태수 중위입니다 군부대 사칭 '노쇼', 인천 이어 파주도 피해 속출](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112200558t.jpg)