|

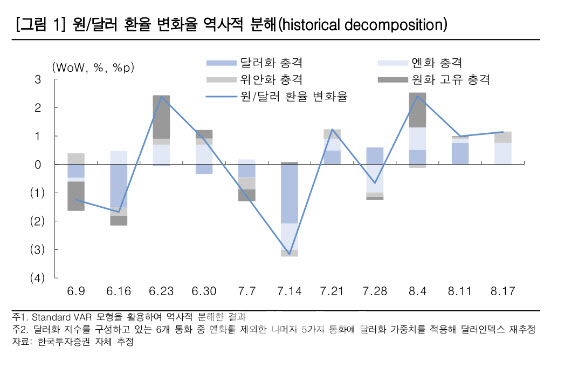

그는 “6월부터 8월까지 원·달러 환율 변화를 달러화(엔화 제외) 충격, 엔화 충격, 위안화 충격, 그리고 원화 고유 충격으로 나누어 살펴본 결과 달러화→엔화→위안화 충격이 원·달러 환율 상승을 유발하고 있는 것으로 나타났다”고 설명했다.

7월 중순까지 가파른 약세를 보였던 달러화는 견조한 미 경제지표와 피치의 미국 신용등급 강등 이후의 위험회피 확대와 맞물려 1차적인 원·달러 환율 상승을 견인했다.

이어 7월 일본은행(BOJ)의 수익률곡선(YCC) 유연화로 일시적으로 강세를 보였던 엔화는 BOJ가 개입을 통해 10년물 국채 금리 상승세를 저지함에 따라 다시 약세로 전 환했고 원화 역시 엔화 충격에 영향을 받았다. 그는 “가장 최근에는 중국 경제 지표 부진과 부동산 금융 부문 리스크 확산에 따른 위안화 약세 압력까지 가세해 원·달러 환율 상승을 이끌고 있는 상황”이라고 우려했다.

그는 “최근 원·달러 환율 상승은 엔화와 위안화 약세로부터 상당부분 기인하고 있는데 이들 통화의 약세를 유발하고 있는 요인들이 단기간내 해소될 가능성은 높지 않아 보인다”면서 “중국 경제 부진은 미중간의 갈등으로 인한 구조적 변화, 부동산 경기 악화와 그림자 금융 리스크 확대 등으로 인한 소비심리 악화 등이 복합적으로 맞물려 있어 단기간 내 매듭을 풀기가 쉽지 않다”고 지적했다.

또 “일본의 경우 점진적인 통화정책 정상화에 나설 것으로 예상되는 만큼 중장기적으로는 엔화의 강세를 예상하지만 단기적인 시계에서는 미국채 금리 상승 압력이 높아지는 상황에서 BOJ의 추가적인 정책 조정을 기대하기는 어려운 상황”이라며 “엔화 약세 압력이 이어질 전망”이라고 진단했다. 다만 두 통화 모두 현 수준에서 추가적인 상승세가 나타날 경우 통화당국의 적극적인 개입이 예상됨에 따라 추가 상승 여력은 크지 않다는 판단이다.

최 연구원은 “예상보다 견조한 미국 경제와 미국 국채금리 상승으로 인한 달러 강세, 엔화 약세와 더불어 중국경제와 부동산부문 리스크 확대로 인한 위안화 약세는 모두 원화에 악재”라며 “여기에 중국 경제 회복이 예상보다 지연되며 한국의 대중 수출 회복도 지연 중”이라고 평가했다.

아울러 그는 3분기 환율 전망치를 1280원에서 1300원으로, 4분기 전망치는 1250원에서 1270원으로 각각 상향했다.