|

온·오프라인 유통업계를 통틀어 최근 가장 뜨거운 이슈 중 하나는 ‘플랫폼 비즈니스’다. 아마존·알리바바와 같은 글로벌 이커머스 기업부터 쿠팡·위메프·티몬 등 IT 기술을 기반으로 한 플랫폼 사업자들은 ‘유통업의 포털화·플랫폼화’라는 새로운 유통질서를 만들었다. 백화점·대형마트·전통시장까지 모든 유통 종사자들이 최근 네이버쇼핑 등 거대 플랫폼 비즈니스 기업과 융합하고 있다. 최근에는 데이터를 기반으로 통신사업자와 금융업계까지 합종연횡하는 추세다.

전문가들은 제조·유통 등 각 기업들이 원래 갖고 있던 비즈니스 모델에서 부족한 부분을 정확히 파악하고 어떤 플랫폼 사업자와 연합할지, 제휴한다면 단순입점이냐 독점계약이냐 등처럼 세세한 부분까지 전략적으로 분석해야 한다고 조언한다. 같은 유통업이라도 기업별로 사업 포트폴리오, 지향점 등에서 차이가 있기 때문이다. CJ그룹은 최근 네이버와 전략적 제휴를 맺었는데 CJ 측은 네이버가 가진 플랫폼 영향력을, 네이버는 CJ그룹의 풀필먼트 시스템과 콘텐츠 영향력 등을 상호보완하는 모양새다.

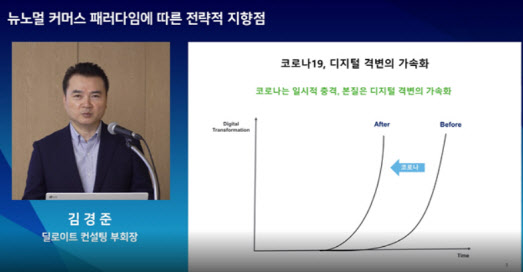

김경준 딜로이트 컨설팅 부회장은 “제품 제조와 유통만 하는 비즈니스 모델만으로는 이익 창출이 점차 어려워질 것이다. 광고 마케팅, 물류 등의 사업을 하는 플랫폼, 인프라, 정보제공 사업자들에게로 돈이 몰리고 있기 때문”이라면서 “커머스 산업의 패러다임 변화에 발맞춰 아마존 입점, 네이버 쇼핑 입점 등 대세의 방향을 따라가더라도 전략적 지향점을 먼저 정해야 한다”고 말했다.

|

불황형 경제가 지속하는 상황에서도 알리바바그룹의 광군제나 아마존 프라임 등이 역대 최대 매출을 갱신하고 있고, 국내 플랫폼 사업자들 역시 성장을 지속하고 있다. 이런 이유로 플랫폼 탑승은 필수가 됐지만 문제는 ‘의존도’다. 대형 유통 플랫폼 제휴와 고객에게 바로 물건을 파는 D2C(Direct to Consumer)는 완전히 상반된 것처럼 보이지만 두 가지 전략을 동시에 추진해야 한다. 단기적으로는 플랫폼이 D2C보다 투자수익률이 높게 나올 수 있지만 대형 플랫폼 입점이나 제휴에 안주한다면 유통업체는 고객에 관한 데이터를 잃게 되고 마케팅 전략이나 제품 기획 등 다른 사업에 꼭 필요한 방향성까지 잃을 수 있다.

한국편의점주협회가 배달의민족 ‘B마트’와 요기요 ‘요마트’ 등 배달 플랫폼들이 시행하는 마이크로 풀필먼트 서비스 중단을 촉구하고 나선 것도 이 같은 이유에서다. 최근 빠른 배송을 내세우는 퀵커머스 플랫폼은 유통업에서도 비교적 소비자 접점이 촘촘하다고 여겨지는 편의점으로까지 확장했는데, 점주들이나 편의점 본사는 매출 증대 수단으로 서비스 초기 적극적 제휴에 나서며 이런 흐름을 반기는 분위기였다. 그러나 B마트와 요마트가 자체 브랜드(PB) 상품까지 출시하면서 슈퍼마켓·편의점·중소형 마트 등 골목 상권의 품목을 아우르고 고객 접점까지 빼앗아갈 우려가 제기되자 반대의 목소리가 나오고 있는 것이다.

글로벌 스포츠 의류 브랜드 나이키가 아마존에 직접 물품 납품을 중단한 것도 마찬가지다. 나이키는 2017년 아마존과 협력해 자사 제품을 공식 판매해왔지만 지난해 입점 3년 만에 철수를 선언했다. 아마존 측은 나이키로부터 직접 공급받은 제품만 판매하기로 했지만 도매상 등 다른 유통경로를 거쳐 들어오는 ‘그레이마켓’에 대한 관리가 제대로 되지 않았다. 이에 따라 나이키는 자사몰을 강화하는 D2C 전략으로 선회했다. 이런 사례에서 볼 수 있듯이 플랫폼 입점으로 인한 이익과 손해를 계산해야 함은 물론 고객 접점을 잃지 않기 위한 자사몰 전용 상품 출시나 독자 서비스, 콘텐츠를 통한 고객 콘택트 포인트 유지 등 이중전략을 잘 짜야 한다.

사업 전략가인 김지현 SK 써니 부사장은 “이미 대세 흐름이 된 유통 플랫폼과의 제휴를 피할 수는 없지만 소비자 접점을 완전히 잃고 의존한다면 제조업체나 기존 유통사나 모두 살아남을 수 없다”고 말했다. 이어 “나이키, 도미노피자 등이 자사몰을 강화하는 것은 단순히 수수료의 문제가 아니라 고객 접점과 데이터 자산 확보를 위한 것이다. 각 업체들의 상황에 맞게 D2C 전략도 차별화 해야 하는 이유”라면서 “IT 기술을 기반으로 고객 데이터를 정교하게 측정하고 축적해 비즈니스 모델의 가치를 극대화해야 지속 성장이 가능한 시대가 됐다”고 강조했다.