|

[이데일리 함정선 기자] 최근 서울 한 임대아파트에서 아사(餓死)한 것으로 추정되는 탈북 모자 가정의 아동이 보건복지부가 위기 아동을 미리 찾아내고 관리하기 위해 만든 시스템에 이름을 올렸지만 최종 관리대상에서는 빠진 것으로 확인됐다.

정부가 사전에 해당 아동을 관리하고 지원함으로써 소중한 목숨을 지킬 수 있었던 절호의 기회를 놓친 셈이다. 특히 숨진 아동은 만 6세로, 복지부가 집중적으로 미취학 아동을 발굴하기 위해 만든 시스템에 구멍이 뚫렸다는 지적을 피하기 어려울 것으로 보인다.

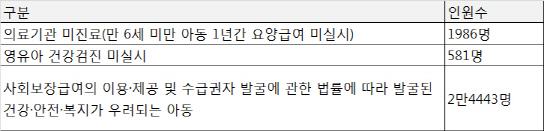

20일 보건복지부에 따르면 탈북 모자 가정의 아들은 건강보험료 연체와 영유아검진 미실시 등을 이유로 e아동행복지원시스템의 위기아동 1차 대상자인 70만명에는 포함됐다. 그러나 최종 관리대상 2만명을 선정하는 과정에서는 제외됐다.

e아동행복지원시스템은 41종류의 데이터로 위기아동을 선정하는데, 데이터별 가중치가 다른데다 해당 아동은 영유아검진, 건강보험료 체납 외 다른 데이터 가중치가 낮아 최종 관리대상에서 제외됐다는 것이 복지부 측의 설명이다.

복지부는 e아동행복지원시스템을 구축해 매년 4회, 약 2만명의 위기아동을 발굴해 관리해오고 있다. 지난 3월부터 올해 6월까지 5차례에 걸쳐 위기아동 10만명을 발굴했다. e아동행복지원시스템은 사회보장 빅데이터를 활용해 위기아동을 예측하는 시스템으로, 지난 2017년 5월부터 시스템을 구축해 올해 9월까지 3차 시범사업을 마무리하게 돼 있다.

위기아동을 발견하면 이 사실을 지방자치단체에 통보하고 지자체 담당자가 해당 아동을 직접 방문해 복지지원 서비스를 제공하거나 관련 복지 단체와 연계해준다. 특히 이 시스템은 위기아동 발굴에 있어서 가장 큰 사각지대로 꼽혀온 미취학 아동을 대상으로 아동 학대를 막고 위험가구를 미리 발견해 아동을 보호하는 것이 가장 큰 특징이다.

학교에 다니는 학생의 경우 현행법에 따라 교육부가 장기결석 학생의 정보 등을 복지부와 공유하도록 돼 있지만 이 법의 밖에 놓인 미취학 아동들은 위기에 놓여 있는지 정보조차 파악하기가 어려운 상황이기 때문이다. 미취학 아동들을 위한 기관인 어린이집이나 유치원은 의무교육이 아니기 때문에 다니지 않는 아이들도 많고 장기결석 등 정보를 복지부와 공유할 의무도 없다. 이렇다보니 정부가 적극적으로 나서지 않으면 신속하게 위기아동을 보호하기 어려운 구조다.

그러나 이렇게 사각지대에 놓인 미취학 아동을 발견하기 위해 마련된 시스템마저도 탈북 모자의 아동에게는 결국 닿지 않았다. 사각지대에 존재하는 또 다른 사각지대였던 셈이다.

특히 정부는 그동안 e아동행복지원시스템이 만 6세까지 받게 돼 있는 영유아 건강검진이나 예방접종을 실시하지 않았거나 병원 치료를 중단한 아동 등을 관리 대상으로 하고 있다는 점을 강조해왔다. 그러나 해당 아동은 영유아 검진을 받지 않았음에도 관리대상에서 제외돼 시스템에 허점이 있는 것이 아니냐는 지적이 나오고 있다.

이에 복지부는 이달부터 e아동행복지원시스템에 대한 개선 작업을 위한 연구용역을 시작했다. 위기아동을 발굴하는 변수를 재정비하고 효율적으로 위기아동을 찾기 위해 아동 특화 변수에 대하 가중치를 높이는 작업을 진행할 예정이다. 이와 함께 만 3세 이하 어린이에 대해서는 전수 조사를 펼치는 작업도 고려하고 있다.

김우기 복지부 아동학대대응과장은 “e아동행복지원시스템이 학대에 초점이 맞춰져 있어 개선 작업을 진행하고 있다”며 “진료 기록이 없는 아동 전체에 대해서도 모두 가정 방문을 하는 등 시스템과 제도를 개선하려고 한다”고 말했다.